ナニャドヤラが踊られた

購入することもできる(送料込みで2,000円)

人口約2700人の自然豊かな山村だ

- 名人

- 伝説

- 祭り

- 挑戦者

- 穴場

ミステリーというのは、いつの時代も人の心を惹き付けてやまないものだ。

邪馬台国の所在地論争、徳川埋蔵金伝説、ノストラダムスの大予言にダ・ヴィンチ・コード……。私も、ほかの多くの人と同じように、これらの謎に想いを馳せたこともあった。しかし結局解明できるはずもなく、気づけば日々の波にのまれ、世界の謎は日常の底へと沈んでいくのだった。

「もうすぐ盆踊りの季節ですね」

4月を過ぎたころから、SNSでそんな台詞を呟くのが私の定番になっている。幼いころから盆踊りが好きな私は、夏祭りシーズンが近づくと、踊り出したさで体がウズウズしてくる。「ナニャドヤラ」を知ったのは、夏を目前にしたそんなある日のことだった。

インターネットの海を徘徊していると、あるひとつの動画が目にとまった。

「日本最古の盆踊り『ナニャドヤラ』」

「ナニャ…!?」日本最古の盆踊りという文句にも心ひかれたが、気になったのはなんといってもその不思議な名前。さっぱり意味がわからない。動画を見てみると、「ナニャドヤ〜ラ〜 ナニャドナサレ〜テェ〜」という意味不明な歌詞にあわせて、着物のご婦人方が十字架の立てられた古墳の周りで踊っている。

なんだこれは。あやしい……あやしすぎる。

どうやらこの映像は、青森県新郷村でおこなわれている「キリスト祭」という謎のお祭りで撮影されたもののようだった。

調べてみると、ナニャドヤラは岩手県北〜青森県南の南部地域(方位ではなく領主の南部氏に由来。旧南部藩を含む地域を指す)で古くから伝わる盆踊り歌で、動画に写っている古墳は、あの「イエス・キリスト」の墓だという。キリストの鎮魂祭として開かれるこちらのお祭りでは、奉納の舞としてナニャドヤラが踊られているらしい。

……って、いやいやいや。調べたところで疑問が増えただけで、何も解決してないぞ。何がどうなって、キリストの墓が青森県の奥地にあることになってるんだ? なぜナニャドヤラが奉納されているのかも不明だし、そもそも何語で、どういう意味なんだろう?

結局そのときは深く調べる間もなく、それらの謎は例によって日常の海に飲みこまれていった。しかし、これまでの謎とはわけが違った。盆踊りを踊るたび、私の心の波間には、ナニャドヤラが浮かんでは消えたのだった。

「ナニャドヤ〜ラ〜 ナニャドナサレ〜テ〜 ナニャドヤ〜ラ〜」

脳裏には、あの不思議な歌詞がぼんやりと響いていた。

それから一年後。チャンスがやってきた。祭りの開催一週間前に、本企画を提出した私は、意気揚々と青森へと旅立ったのであった。

謎の祭り「キリスト祭」は、毎年6月の第一日曜日に「キリストの里公園」で開催されている。会場のある新郷村へは、ターミナル駅である八戸から五戸を経由して、車で1時間ほど。

言い伝えによれば、ゴルゴダの丘で処刑されたはずのイエス・キリストは、実は日本に逃れており、106歳の生涯をこの新郷村で閉じたという。

「キリストの墓、青森県南部の村で発見」

そんなニュースが新聞やテレビで報じられたのは、昭和10年(1935年)のことだった。

ある日のこと、茨城県から、神話で有名な武内宿禰(たけうちすくね)の子孫や古代史研究家と称する人たちが新郷村に押しかけた。武内家の古文書によれば、十字架にかけられたのは実は弟のイスキリで、キリストは刑を逃れ「中部アジアから中国、シベリア、アラスカ、そして日本の八戸へ上陸し、五戸を通って戸来村(新郷村の旧名)へやってきた」というのだ。

調査隊は、「この村には昔から伝わる偉い人の墓があるはずだ」と村中を探し回った。そして、当時の村長・佐々木傳次郎(でんじろう)の案内でたどり着いたのが、沢口家所有の「十来塚」だった。こんもりした土の上に十字架がたてられたその姿を見た調査隊は「これが求めるキリストの墓だ」と感激で気も失わんばかりだったという。

実は、古文書の続きにはこうも記されていた。「日本に渡ってきたキリストは、戸来の地で日本婦人をめとり、三女を育てた。長女は地元の沢口家に嫁ぎ……」

この記録から、沢口家はキリストの子孫ではないかと言われている。

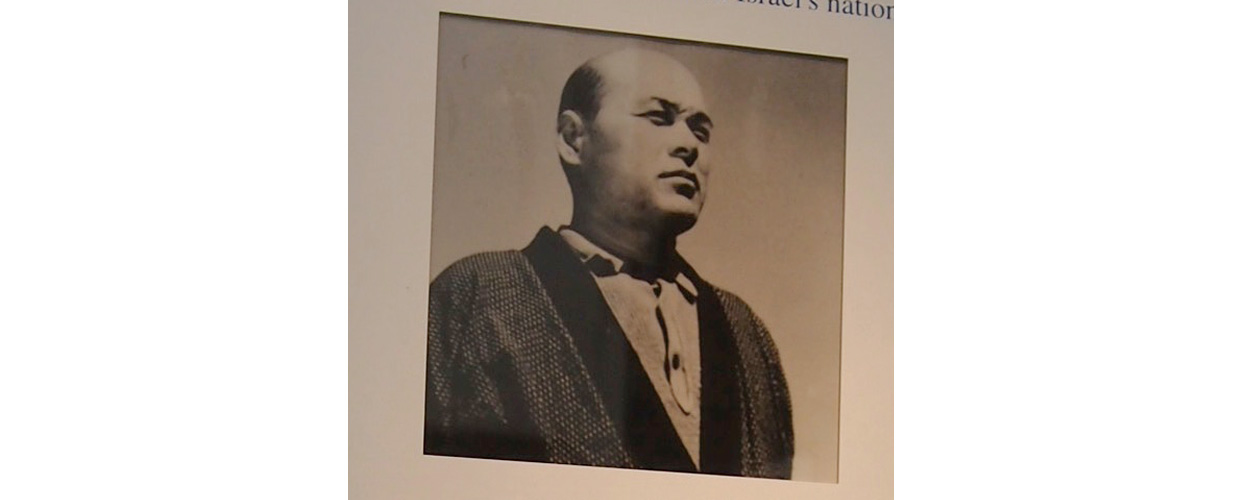

実際、墓を守り続けてきた沢口家の当主は、代々鼻が高く、背丈が大きくやや赤ら顔、日本人離れの風姿だったとか。旧家であるその家の戸袋やタンスには、ダビデ王家の紋章とそっくりな五芒星が印されていたそうだ。

沢口家当主の写真

沢口家当主の写真

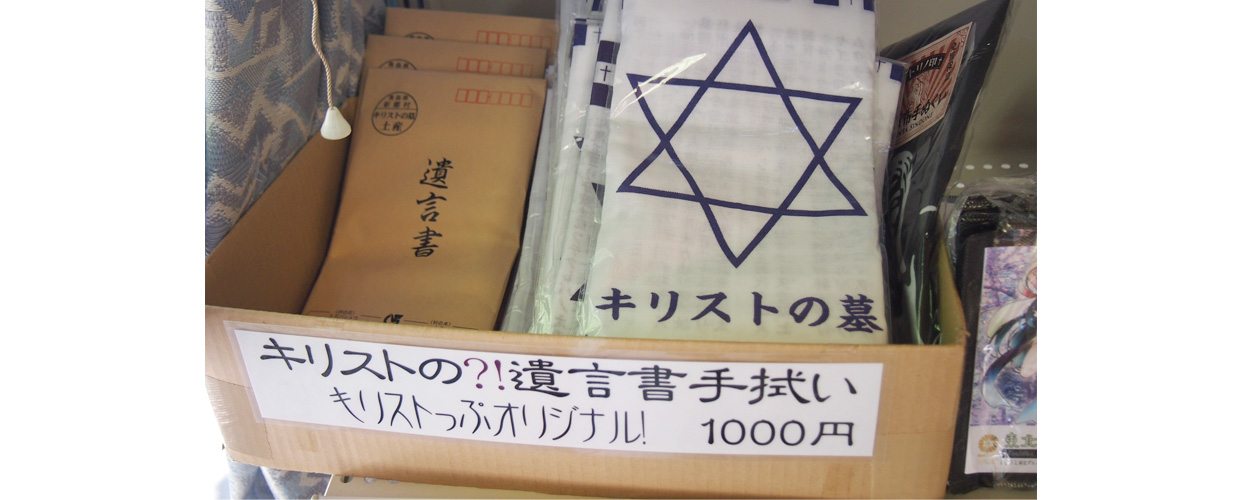

沢口家の紋章(五芒星)

沢口家の紋章(五芒星)

ちなみに、この村の方言で、父親を「アヤ」または「ダダ」、母親を「アパ」または「ガガ」と言い、それは聖書に出てくる「アダム」「イブ」が訛ってできた言葉ではないかとか、生まれて間もない子供の額に十字を書くならわしや、足がしびれたとき額に十字を書くと治るという言い伝えが、キリスト教信者が十字をきるのと似ているとか言われており、古文書の信憑性を後押ししている。

はじめて外に出る赤子の額には十字が描かれる

はじめて外に出る赤子の額には十字が描かれる

当時この出来事はセンセーショナルに報じられ、平和な山村は大騒ぎとなった。以来村人達は、十来塚を「キリストの墓」と改め、その魂を供養するため「キリスト祭」を同村の年中行事として始めたのだった。

時は経ち、2015年6月7日。

キリストの墓発見からおよそ90年後の新郷村に足を踏み入れたのは、「茨城からきた古代史研究家」ではなく「東京からきた盆踊り好きライター」であった。

祭りの日は交通規制がかかっているので、新郷村に着いたあとは、役場から出ている無料シャトルバスでの移動となる。

新郷村役場入口。この日、役場前の駐車場は車でいっぱいだった。

新郷村役場入口。この日、役場前の駐車場は車でいっぱいだった。

乗り込んでからおよそ5分でバスは会場に到着した。駐車場のすぐ脇に小さなプレハブ小屋がある。『キリストっぷ』……明らかに某コンビニエンスストアを意識したデザインの看板だ。営業時間を見ると「十字架ら三時まで」と書いてある。なかなかのギャグセンスだ。

土日のみ営業。店主のセンス溢れるポップが魅力。

土日のみ営業。店主のセンス溢れるポップが魅力。

キリストっぷオリジナルのグッズ達

キリストっぷオリジナルのグッズ達

店の中には、教会と六芒星をかたどったクッキーや、キリストの遺言書手ぬぐい、キリストっぷTシャツなど、多彩なオリジナルグッズが並ぶ。キリストグッズに紛れて新郷村産のしいたけも陳列されている。どうやら土産物店らしい。店の隣のスペースでは、「キリストもち」という名のキリストとは関係なさそうな味噌つけ餅が販売されていた。観光資源フル活用である。

「やっぱりキリストの墓って村おこしのための話題作りなのだろうか」

そんな疑念が生まれるなか店を後にしようとすると、奇妙な音楽が耳にとまる。古びたCDラジカセから流れてきたのは、ボーカロイドが歌う「ナニャドヤラ」だった……。

ナニャドヤラの由来については諸説あるが、キリストの墓と一番関連性の深いものに、神学博士・川守田英二氏が唱えた「ヘブライ語説」がある。

氏によれば、この歌はユダヤの軍歌と解釈すれば意味が通るという。その解釈は下記のようなもの。

「ナーニャード・ヤラヨウ(汝の聖名を讃えん)、ナーナャード・ナアサアレ・ダハアデ・サーエ(汝は賊を討伐したまい)、ナーニャード・ヤラヨ(汝の聖名を讃えん)」

その説を裏付ける根拠として、ナニャドヤラの旋律はユダヤの唄にそっくりだとか、新郷村の旧名「戸来(へらい)村」の語源は「ヘブライ」が訛ったものではないかとか言われている。

新郷村には、キリストに由来するイスラエルの風習と思われるものが数多く残っており、その代表的なものが「ナニャドヤラ」だというわけだ。

ナニャドヤラミステリーを紐解くにあたり、ひとりの力ではやはり限界があるということで、今回、ある強力な助っ人にお話をうかがってきた。

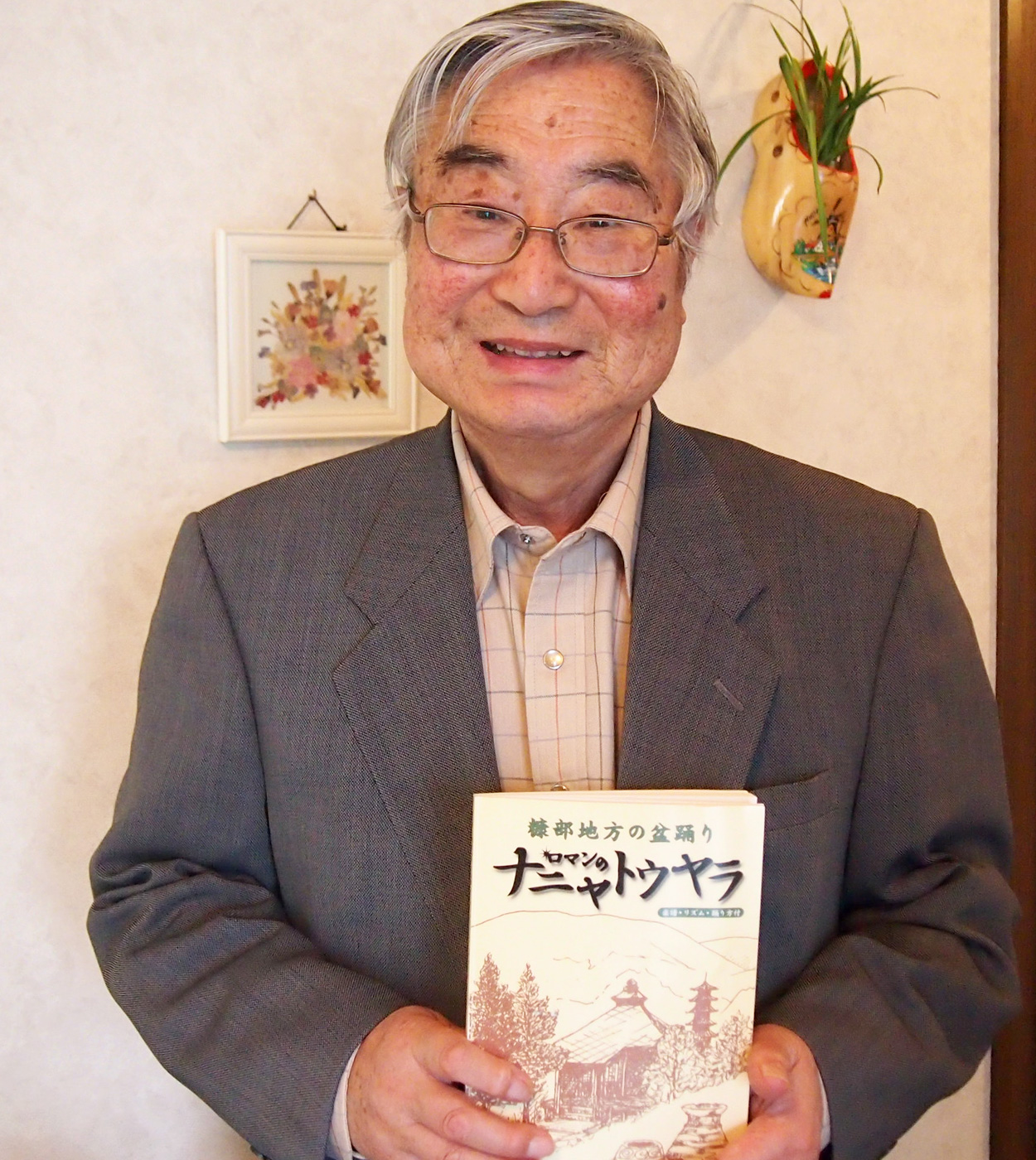

その方とは、ナニャドヤラ研究家の工藤享(くどう・すすむ)さん。工藤さんが出版した『糠部地方の盆踊り ロマンのナニャトウヤラ』は、「よくぞここまでやってくれた」と同研究家たちの間でも話題を呼んだという力作だ。

工藤さんのお宅があるのは、岩手県洋野町(ひろのちょう)。

洋野町は、2013年に大ヒットしたNHKの朝ドラ『あまちゃん』の主人公が通う高校のモデルとなった種市高校がある、「南部もぐり」の発祥地だ。その伝統技術の名から分かる通り、洋野町もまた、ナニャドヤラが伝わる「南部」地域に属している。

工藤さん宅から近い「種市駅」で待ち合わせ。駅の名は、NHKの朝ドラ『あまちゃん』の主人公の恋人の名に使用された。

工藤さん宅から近い「種市駅」で待ち合わせ。駅の名は、NHKの朝ドラ『あまちゃん』の主人公の恋人の名に使用された。

幼少期からこの不思議な盆踊り唄に慣れ親しんだ工藤さんは、いつしかその不思議な魅力にとりつかれ、ナニャドヤラの資料をコツコツと収集・分析するようになった。研究は本格化し、ときに青森や岩手の新聞社の協力を得ながら書籍にまとめ上げたという。

元教師で研究家という肩書きからさぞ気難しい人かと思いきや、お会いした工藤さんは、ほのぼのとした気さくな紳士だった。

工藤さんの書籍によれば、代表的なナニャドヤラの解釈は下記の5説になる。

その1、「ヘブライ語説」

前章でも説明した、ユダヤ語の軍歌であるという説

その2、「梵語説」

インドの古語・梵語(サンスクリット語)であるとする説。仏教の聖典は梵語で伝えられてきたことから、仏教の伝来と共に日本へも普及。内容の解釈はさまざまだが、長慶天皇が三戸郡の長谷寺をたたえた唄だとか、「仏に帰依し心身を清めよ」という意味であるという説がある。

その3、「恋歌(俗歌)説」

民俗学者・柳田國男が唱えた説。異性に向かって呼びかけた恋歌であるとし、歌詞の意味は「なんなりとおやりなさい なんなりとなされませんか なんなりとおやりなさい」と解釈する。工藤さん曰く「ナニャドヤラは深夜に踊ることが多いので、当然、男女の愛に関係ある歌詞が取り上げられたと考えても不思議ではない」とのこと。

その4、「方言くずれ説」

言語学者・金田一京助博士が唱える説。「なんでもやりましょう そうすればなんでも出来る 分かりました なんでもやりましょう」という意味の方言が崩れたものとする。

その5、「試声説」

古来踊りを始めるとき、まずこの歌を唄いはじめとし、そのあとに他の歌を唄う風習があったことから、発音の練習であると考えられた。

たくさんの説があり、どれも一概に否定しづらい要素があるが、「あえて支持するなら」と私が尋ねると、工藤さんは「梵語説、ですかねぇ」と答えてくれた。

その根拠は、

・「ナニャドヤラ」は盆に踊られるので、仏教用語である可能性が高い

・チベットのほうの仏教式で歌い踊られていたものと酷似していた

・中国の歴史研究家が「インドかネパールと国境を接する中国山間部の唄」と分析した

・仏教伝来のルートである朝鮮の仏教式でも、酷似したものが歌われている

というもの。こうして日本に持ち込まれた仏教式の唄を踊りと共に広めたのが、念仏踊りの祖・空也ではないか、と考えているそうだ。

キリスト祭においてナニャドヤラが踊られるようになった理由を、工藤さんは「関連性は特になく、祭りが開催された当時、流行していた踊りを踊っただけではないか」と推察している。

「ナニャドヤラは本当に奥が深い。多くの研究者が泥沼にはまり、投げ出してしまうほど」と語る工藤さん

「ナニャドヤラは本当に奥が深い。多くの研究者が泥沼にはまり、投げ出してしまうほど」と語る工藤さん

舞台は再び、キリストの里・新郷村へと戻る。

さて、そんな神秘的な盆踊り歌「ナニャドヤラ」ボーカロイド版が流れるキリストっぷを後にした私は、いよいよ会場へと足を踏み入れることに。

「キリスト祭」は今年で第52回目の開催

「キリスト祭」は今年で第52回目の開催

囃子の音に誘われて細い坂道を登りきると、周りを緑に囲まれたすり鉢状のスペースが眼前に開けた。すでにすり鉢の真ん中では神主による祝詞(のりと)が始まっており、おごそかな雰囲気だ。

会場中央にて、神事がとり行われる

会場中央にて、神事がとり行われる

「キリストと祝詞とは、何と奇妙な取り合わせ……」

会場を見渡すと、左手奥に黒い墓石が目にとまった。墓標には「沢口家」とある。右手を向くと、小高い丘の上に、写真で目にしたあの十字架が見えた。「あれがキリストの墓か……」神妙な面持ちで会場を奥へと進み、丘を登る。

こうして無事、キリストの墓の横にスタンバイした私は、カメラを構えてナニャドヤラの開始を待った。

祝詞のあとは引き続き、神事である玉串奉奠(たまぐしほうてん)が行われた。もの静かな囃子をBGMに、招待客が順々に玉串を祭壇に供えていく。それから獅子舞があり、続いてキリストの墓にまつわる短歌の表彰式が終わると、会場の視線が一気にこちらに集まった。

「ナニャドヤラ」と書かれた薄紫の着物に身をつつんだご婦人方がどこからともなくやって来て「キリストの墓」をとり囲む。

桶胴太鼓だけのシンプルな演奏が始まる。2人の歌い手が「ナニャドヤ〜ラ〜」と歌いだすと、踊りの輪がゆっくりと進みはじめた。

「ナニャドヤ〜ラ〜 ナニャドナサレ〜テ〜 ナニャドヤ〜ラ〜」

奇妙な歌詞が、単調なリズムでひたすらくり返される。

会場内は一種異様な空気につつまれ、観覧客はここぞとばかりにシャッターを切ったのだった。

写真提供:新郷村役場

写真提供:新郷村役場

「ナニャドヤラを研究されているということは、新郷村のキリストの墓の真相についても何かご存知ではないですか」

工藤さんにお話をうかがった日、実はこんな無茶な質問をぶつけていた。しかしそんな私に対し、工藤さんはたじろぐことなくこう告げた。

「実は、この墓の真相について地元の研究家たちが押している説があるんです」

―ときは平安時代中期。

青森県の北、現在の五所川原市の辺りに「十三湊(とさみなと)」という港があった。アイヌ人と和人との交易拠点としての利用が主だったようだが、ロシアとの貿易も盛んに行われていたという。

そんなある日のこと、ひとりのロシア人船夫が遭難してしまう。どういうル―トを辿ったのかまでは定かではないが、きっと人里を探してさまよい歩いていたのだろう。運良く人に助けられた彼は、ある村に案内される。たどり着いたのは、小さな山村。結局、ロシア人船夫はそのままそこに住みつき、村の娘と結婚し、生涯を遂げた。

この村というのが、新郷村。婿に入った先の家が、沢口家だという。

故郷から遠く離れた地で骨を埋めることになった彼をかわいそうに思った村人たちは、彼のお墓に、彼が信仰していたキリスト教のシンボルである十字架をたてた。

つまり、キリストの墓と信じられているのは、実はキリスト教信者だったロシア人船夫の墓だというのだ。実際、新郷村の近くにある尾去沢(おさりざわ)鉱山には、その時期にロシア人が働いていた記録も残っているのだとか。

「じゃあ武内家の古文書に書かれていたことは全部嘘だったってことですか?」

と問いつめる私に、工藤さんは「はっきりとしたことは言えませんが」と前置きした後、「日本の歴史学会の主流は、これらの古文書は後世の偽作だとしています」と語ったのだった。

なにやら残念な気はするが、工藤さんが語ってくれた話はもっともだと思った。

だって「あの」イエス・キリストが、実はこっそり日本の青森のこんな山奥に逃げてきて、その地で結婚して生涯を終えたなんて、誰が聞いたってギャグにしか聞こえないだろう。

ただ、目の前で踊られている「ナニャドヤラ」は、ミステリーのメッキが剥がれてもなお、見たものを虜にするような、神秘的な様相を保っていたのだった。

ナニャドヤラが終わると、祭りのプログラムはすべて終了だった。

会場内にある「キリストの里伝承館」にでも寄って帰るか……と、とぼとぼ歩き出すと、「これからナニャドヤラ踊りますよ〜!みなさんもぜひ参加してください〜!」という声が聞こえてくる。見ると、先ほどの紫の着物のご婦人方が広場に集まって輪を作っている。どうやら、一般参加者も参加可能な踊りの場が提供されるらしい。帰宅の歩を一転、私は広場へと走った。

スタンバイする踊り手さんたちの脇で今か今かと待っていると、司会のマイクから「それではみなさん、飲み物の準備はよろしいでしょうか〜」という声が聞こえた。

そのあと唐突に「アーメン!」と叫ぶと、会場のみんなが「アーメン!」と答え、手にした飲み物を高く掲げた。これってもしかして、乾杯の音頭!?

あまりに拍子抜けして吹き出してしまった私に、近くにいた踊り手さんが「こんなの聞いたことないわよね、私たちも初めて!」と声をかけてくれ、一緒になって爆笑したのだった。

そうこうしているうちに、いよいよ踊りが始まった。

最初は円の外側から眺めていたが、踊り手さんを見ながら小さく動きを真似していると、輪の中から「お入んなさいよ」と声がかかる。私は、ここぞとばかりに輪に飛び込んだ。

「ナニャドヤ〜ラ〜 ナニャドナサレ〜テ〜 ナニャドヤ〜ラ〜」

複雑な動きに見えるが、踊りだせば、シンプルな動きで構成されていることが分かる。「―うん、踊れる!」だんだん楽しくなってきて、一周回ったころには、なんとか自然に踊れるようになっていた。

大きなリュックを背負って踊る私に、前後の踊り手さんたちが顔をほころばせ、「上手ね!」と声をかけてくれる。私は得意げに答える。「東京の盆踊り大会渡り歩いてますから!」

奇妙なお祭りで、意味不明な歌詞にあわせて、大好きな盆踊りを踊っていると、この村のキリスト伝説を信じたい気分になってくる。

だって、いくら偽作と言われているとはいえ、「この地にキリストの墓がある」いう古文書の記録の通りに墓が見つかったというのは、偶然にしてはできすぎじゃないだろうか。ちなみに、工藤さんの書籍によれば、中国・韓国の確たる古文書にも、類似の「キリスト日本移動説」が出ているそう。

「もしかしたら本当に……?」

きっと、ナニャドヤラの魅力に取りつかれた者は皆、このときの私と同じ想いを抱いていたのではないだろうか。

過去の研究資料をあさっているとき、こんな言葉を見つけた。

「歌の意味もわからずにうたって居る子供達の態度に、却って自然からくるライフを感得すると同様に、この民謡も何にが何にやら何んといふことやらわからずに唄って居るところに、自然的おもしろ味が湧いてくると思ふ。わからぬ謎は或る場合、遠久の謎として解かずにおくことがおもしろい」

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは——。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

-

-

update | 2015.7.10

未知の細道 日本最古の謎多き盆踊り「ナニャドヤラ」青森県・キリストの墓の真実をさぐる!

- 新郷村

- [Web] 新郷村のホームページ

新郷村へのアクセスマップ

- キリスト祭

- 毎年6月第1日曜日に、新郷村で開催されるお祭り

- キリストの里伝承館

- [住所] 〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字野月33-1

[開館時間] 午前9時〜午後5時

[入館料] 高校生以上200円、小・中学生100円(20名以上の団体客は半額)

[休館日] 毎週水曜日(夏休み期間中は無休、冬期休館)

[電話] 0178-78-3741

(冬季間の問合せ先)新郷村ふるさと活性化公社 0178-78-2511

- 書籍『糠部地方の盆踊り ロマンのナニャトウヤラ』

- [お問い合わせ先]工藤 享(くどう すすむ)

[電話] 0194-65-2417

キリスト伝説の里。キリストの里公園には「キリストの墓」の他、「キリストの里伝承館」もある。

キリスト伝説に関する資料を展示。新郷村周辺の観光スポットを紹介する「新郷村観光インフォメーションコーナー」も併設している。

ライター 坂口直

東京都在住のフリーライター。

Webを中心とした取材・執筆を主な活動とする他、メディアの編集やイベントの企画運営なども担当。

日本の伝統・文化にフォーカスした紀行文や、東京・恵比寿を拠点とした地域の最新情報の発信など、

「人と地域」をテーマとした活動を得意としています。