仙台から在来線に乗ること一駅。住宅街を歩き出して空を見上げると、真冬らしくキリリと晴れ上がっていた。私は、釜神様(かまがみさま)という珍しいお面を持っている一軒の家を目指していた。

大きな神社の脇を抜け、教えられた住所につくと、巨木に囲まれた邸宅が現れた。インターホンを押すとエプロン姿の女性が笑顔で迎えてくれた。あや子さん、というこの家の奥さんだ。

「こっちへ、どうぞ!寒かったでしょう、今コーヒーを入れますね」

そう言ってあや子さんはキッチンへと向かったが、私は広々としたリビングの一角に目が釘付けだった。

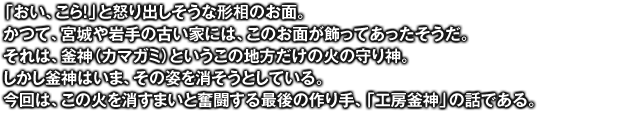

あれが、例の釜神様かあ。ずいぶん大きいなあ。

五十センチ近くもあろうかというお面。カンカンに怒った表情で、ソファの脇からリビング中を睨みつけている。ここに来るまで、古い日本家屋を想像していただけに、モダンなリビングに戸惑った。この部屋の装飾品としては、どうやっても違和感がある。

「でもね、私たちが子どものころは、古い家には必ずあったのよ」

と、あや子さんは微笑みながら言った。

釜神は、宮城や岩手の一部だけに残る独特の風習である。

カマドの側の柱に飾られていたことから、その名がついた(地方によっては、釜男・カマオトコとも呼ばれることもある)。

昔の釜神は、カマドのすすで真っ黒になり、白く磨かれた目だけがギョロリと暗闇で光ったらしい。

昔の釜神は、カマドのすすで真っ黒になり、白く磨かれた目だけがギョロリと暗闇で光ったらしい。

しかし、あや子さんは、祖先からこれを受け継いだわけではない。数年前に、縁あってわざわざ買い求めた。そう高価なものでもないが、何しろ神様である。そして、この憤怒の表情と大きさ。買う時は、ちょっとした勇気がいったことだろう。

「見に行ったら、すぐに欲しくなったの。本当はお台所に置くものだけど、私はリビングに置いたり、和室に置いたりしてます。たまに、頭をなでてあげるのよ。そうしたら、だんだん艶が出てきたの」

あや子さんはコーヒーを飲みながら感慨深そうに話を続けた。「この数年ねえ、震災とか色々あったけど、釜神様はずっと私と一緒に来てくれたのよねえ」

これを作ったのは、松島のある職人さんだ。

今ではたった一人の作り手となった沼倉節夫さんを、その朝訪ねたばかりだった。まず、そこから話を始めたい。

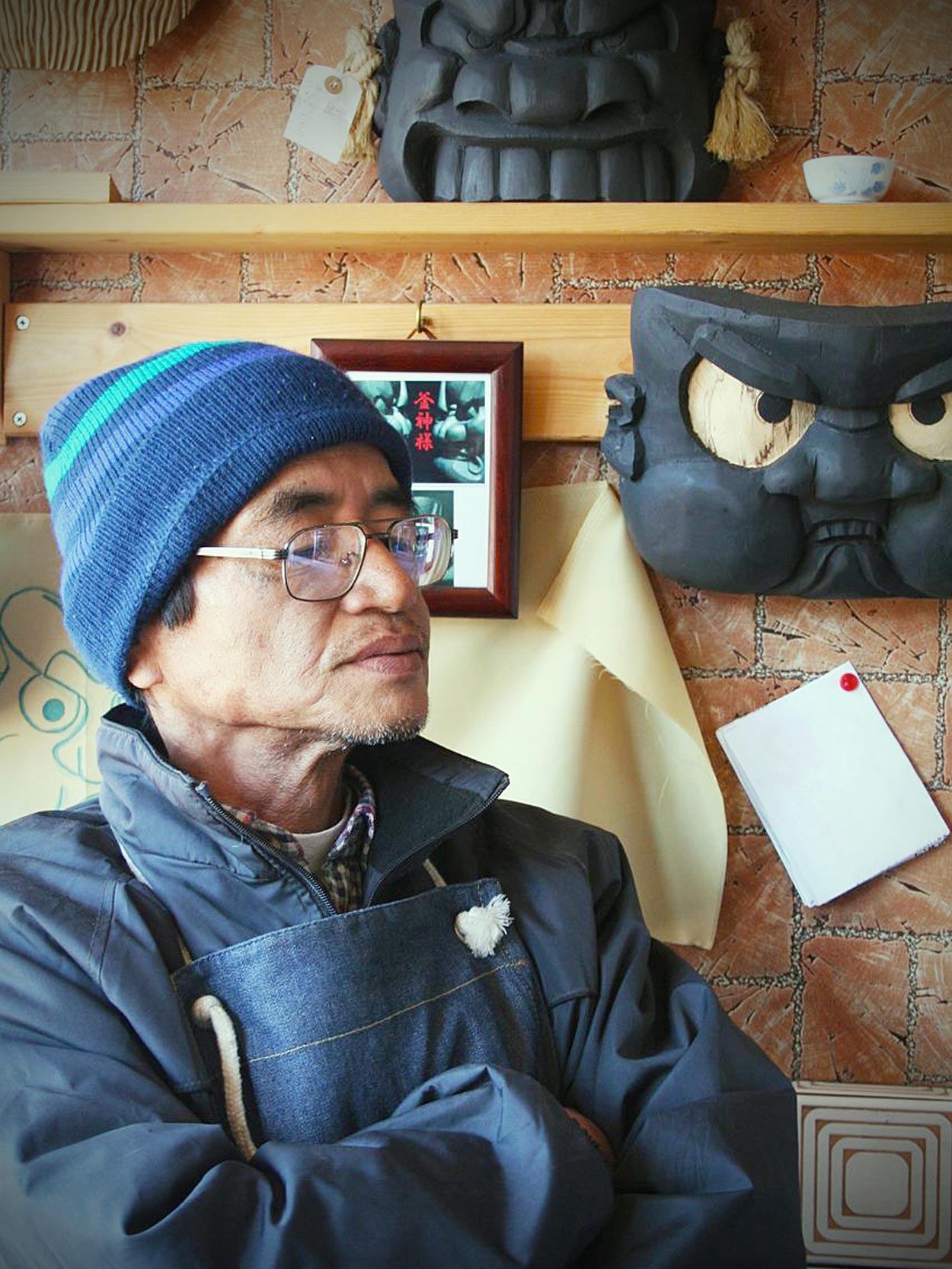

その工房は、仙石線・松島海岸駅のおとなり、高城町駅から歩いて数分の場所にあった。民家の一階がお店と工房になっていて、店先には「自由に見でやってけらいん!」との看板がひっかかっている。

ガラガラとガラスの引き戸を開けると、男性が座っていた。土間のような店の中は冷えるのだろう。帽子にジャンパーを身につけ、壁一面のお面に囲まれている。少し無精髭を生やした顔が、

「なんでまあ、こんなに寒い日にねえ!」

と笑顔になった。それが、沼倉さんだった。

「やっぱり、ここら辺の人にとっても今日は寒いんですね?」と冬の東北の空気に震えながら、私は尋ねた。

「いやあ、寒いねえ」

と彼は言い、ポットから熱いコーヒーを注いでくれた。

三方の壁には、ずらりと大きなお面が並ぶ。

「おい、こら!」と怒り出しそうな顔。鬼みたいな形相もあれば、とぼけた顔もある。でも、ずっと見ていると笑っているようにも見えてくる。そんな不思議なお面の数々。民俗学者たちが、その起源を調査したらしいが、結局は「火の守り神」ということくらいしか、わかっていないようだ。

「昔の大工さんたちがさあ、家を建てた時に余った材料で作ったとか言われてるんだけどね。顔は施主に似せて作ったとか、火の守り神とか色々いうけど、まあ、結局は何かよくわからないんだよねえ」

と沼倉さんもあっさりと言う。

え、そんなものなんですか? 職人さんなら詳しいことを知っているはず、という期待は打ち砕かれた。そこに、奥さんの幸枝さんがケーキを持ってきて、どこかで耳にした釜神伝説を教えてくれた。

「釜男はねえ、ケチくさい男なんだって」

えっ、ケチな男?

「そうそう、働き者の奥さんにもご飯を食べさせないくらいケチ。その男が奥さんを家から追い出してしまうわけ」

東北のなまりが、日本昔話みたいに心地よく響く。

「その後、奥さんの方は大きな屋敷の奥様におさまったんだけどさあ、反対に男は身を滅ぼすの。困った男が、雇ってくださいと入ったお屋敷に、元の奥さんがいたのよ! 奥さんは男を哀れに思ってね、火の番にしてやったんだって」

「そりゃ、本当にしょうもない男ですね!」

現在伝わっている釜神伝説には、いくつかのバージョンがある。もともとは乞食だったとか、おへそをいじくる幼児だったとか、地方によって諸説あるが、結局は、グウタラ者が火の番をするようになった、という話が多い。そんな男が家の守り神になるなんて、ますます不思議なのである。

沼倉さんが初めて釜神様と出会ったのは、今から7年前の52歳の時。仙台の建築関係の会社でサラリーマンをしながら、趣味で仏像の写真を撮っていた。

夫婦で、花山御番所跡(宮城県)に寄った時のことだ。

資料館にあった無骨なお面に目がとまった。

「あれ、なんだべ。“釜男(かまおとこ)”だって」

幸枝さんがそう声をかけたが、沼倉さんは「へえ」と無関心だ。

しかし、家に帰ってしばらくすると、むしょうに気になり始めた。写真を取撮りたくなり、色々と調べてみる。すると今でも、一人だけ存命の職人さんがいるようだ。

「じゃあ、遊びがてらに、行ってみっか」

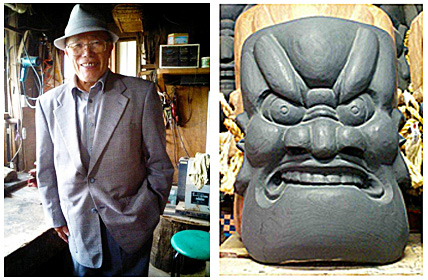

と軽い気持ちで、釜神職人の大場國夫氏の工房を訪ねた。それが、その後の人生を変えるとも知らずに。

工房には、ずらりと大小のお面が並んでいた。

「すごい迫力で!もう写真も撮るの忘れて、ひたすら圧倒されてたなあ。何がすごいって、睨みつける感じだよね。眼力ってのかなあ」

ひとつずつ表情が違う。

「仏像のようにピシっとしているんじゃなくて、粗ぶりなのが気に入った。ノミの後が残っていて、どこか田舎臭いのがいいんだよねえ」

釜神は、邪悪なものが家に入らないように見張る存在だ。だから怖い顔をしているのだと大場氏が教えてくれた。

すっかり心を奪われている沼倉さんに、大場氏は言った。

「ただ怖いだけじゃないんだど。釜男は家族の一員だから、優しさもふくんでる。ただ怖く作るのは、誰でもできるんだぞ」

大場氏は、この消え行く伝統工芸を、30年間も一人で守り続けていた。

もともと大工だった大場氏は、古い家の改築工事や建て替えの時に、釜神様をたくさん見てきた。名もなき左官屋さん達が作った味わい深い一品。長年家を守ってきたはずなのに、多くの釜神が改築で捨てられてしまう。それを見るにつけ、いつも心が痛んだ。

転機は、大場氏が54歳の時に訪れた。大病を煩い、大工を続けられなくなった。その時、ずっと心にひっかかっていた釜神について調べ始める。そして、この文化が風前の灯火であることを知り、決心した。

―自分がこの文化を残そう。

残存している釜神を見つけ、観察して、何度も失敗しながら自力で作り上げた。それから研究会を開いて釜神文化を広めながら、80歳近くになるまで一人でたくさんの釜神を作り続けてきた。

沼倉さんに妙な考えが浮かんできたのは、工房から帰宅した後だ。

―俺も作ってみっかなあ。

さっそく大場氏に電話をかける。

「私にも彫れますかね」

「あんたね、ノミとか持ったことあるの。ない?じゃあダメだ。ちょこちょこと作れるもんじゃねえんだ!」

沼倉さんは、工房を直接訪ねて再び弟子入りをお願いした。なぜかは分からないが、必死だった。しかし、大場氏も

「もう年だから面倒だ!弟子は取らない」

とひかない。実は、すでに何人もの人が弟子入りを断られていたのだ。

それでも諦めない様子を見て「じゃあ、やってみりゃいいじゃねーか」とぶっきらぼうに言った。大場氏が弟子をとったのは、実にこれが初めてだ。

それから、週末ごとに師匠の工房に通う。初対面では優しそうに見えた師匠は、実は正反対。

「怖いですよー! 昔の大工さんだから。気が短いの。1分でも遅れると、『人に物を教えてもらうのに遅れるとは何事か!』と怒鳴られてねえ」

師匠は、自分の気分が向かないと『もう帰れ!』と言い放ち、その後は工房に顔を見せない。そういう時は、一人で工房の隅で掘り続けた。機嫌が良いときでも、師匠は「あ、そこ違うべー」と声をかけてくれる程度。だから、すべてが見よう見まねだった。

しかし、半年くらい経ったある日、師匠がぽろりと漏らした。

「おめえ、やれっかもしれんな。普通はここまで来るのに5年か10年かかるもんだぞ」

その時、沼倉さんの人生は釜神職人に向かって大きく舵を切った。

柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて 「後編」に続く

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」の3つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

-

-

update | 2014.2.20

柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて

- 工房釜神

-

古来より宮城・岩手県の一部だけに伝わって来た釜神様を製作・販売を行う。全て手彫りで、大小、黒塗装、白木等の釜神様を展示。

※ 当分は土・日・祝祭日だけの営業

【観光についてのお問い合わせ】

〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字町118番地

[TEL] 080-5226-1509

[Web] 工房釜神

川内 有緒 ノンフィクション作家

日本大学芸術学部卒、ジョージタウン大学にて修士号を取得。

コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。

その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。

2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。

書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。

著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。

![柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて[前編]](images/title.png)

![柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて[後編]へ](images/kouhenhe.png)