大江健太さん(右)高橋類さん(左)

線路も1本。

- 名人

- 伝説

- 祭り

- 挑戦者

- 穴場

空気なのか、水なのか、食事なのか、それとも仕事のせいなのか。

どうにも体の中に粘性のある不純物が溜まっていく気がする。休みの日に汗でも流せば、多少はスッキリするけれど、翌日の満員電車に乗れば虚しくも元通り。ああ、海辺の田舎町でのんびり暮らせたら……。小民家でもDIYして自給自足で生活したい……。

でも、都会の人間がニワカに考える「田舎暮らしがしたい」だなんて、ただの無いものねだり? そんなに甘くない! なんて怒られそう。地元の人たちとコミュニケーション取れるかどうかも不安だな……。

そんなあなた(ボク)にちょうどいい、田舎暮らしや二拠点生活について、読むより聞くよりもう一歩進んで学べる場所がある。それが、都会と田舎をつなぐ拠点「金谷ベース」だ。

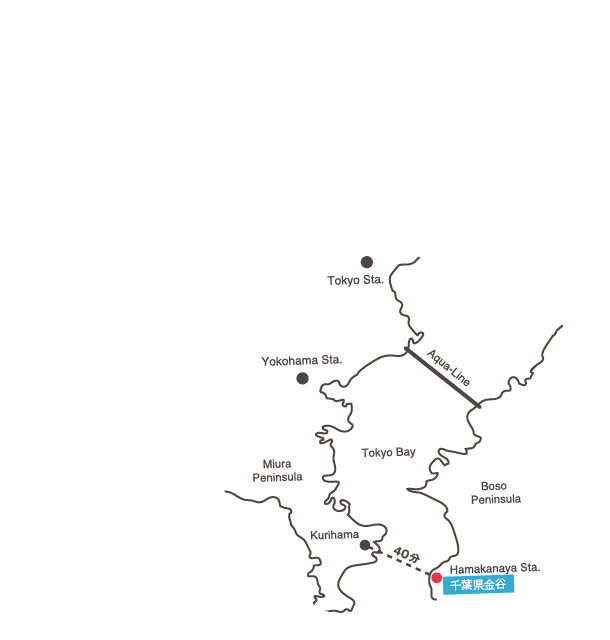

千葉県富津市金谷。

都心からでも海ほたるを通れば車でたったの1時間。神奈川県久里浜からフェリーもピストン運行していて、片道わずか40分。何ならJR浜金谷駅もあったりと奇跡的にアクセスに恵まれた港町。

しかしながら、人口は日本最西端の与那国島よりも少ない1,500人。

病院がない。中学校がない。雇用がない。若者は流出して高齢化が進み、跡継ぎもいない。なんとも絵に描いたような過疎地である。しかし、ほんとうに絵を描いてみるとどうだろう。

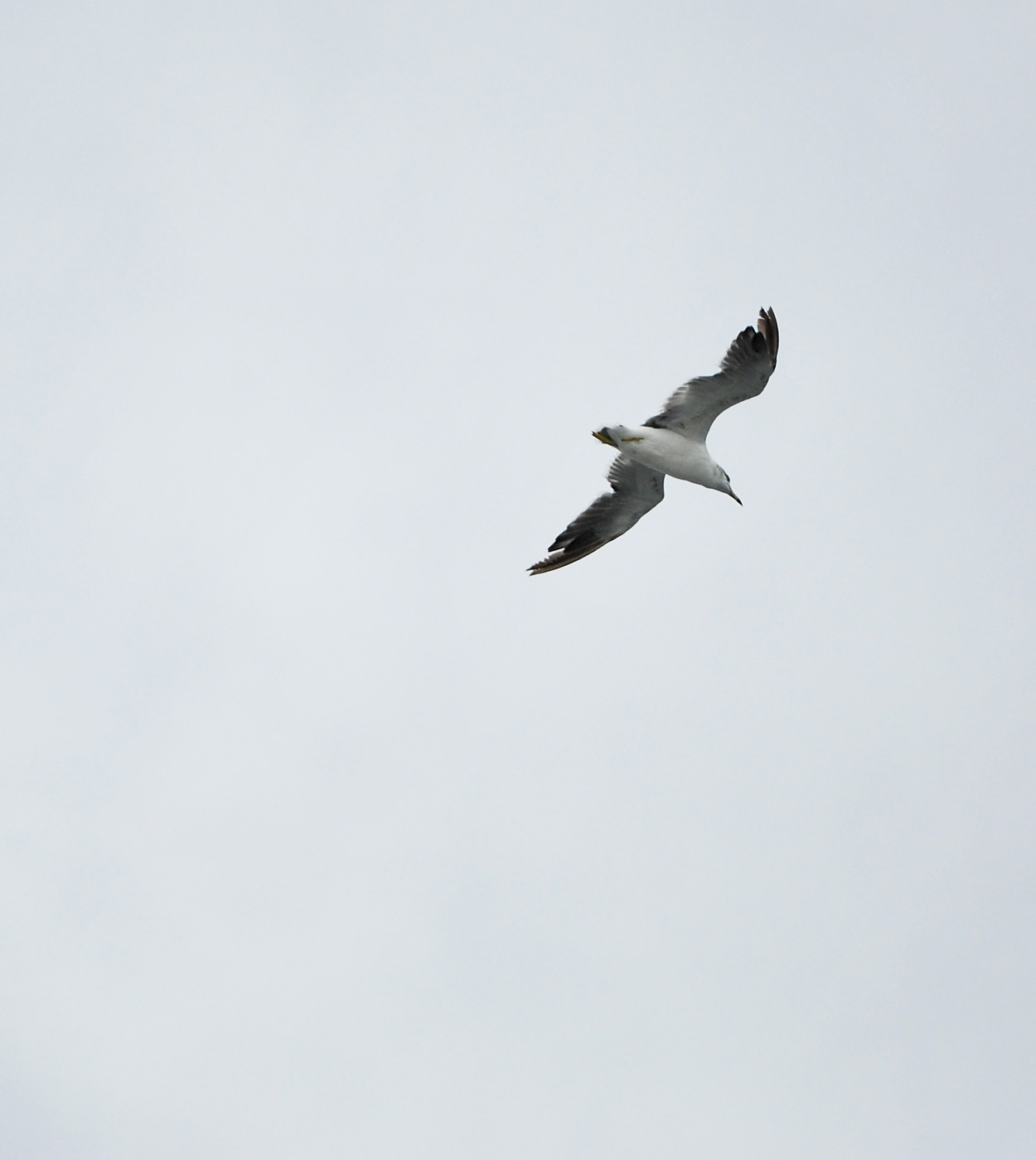

人よりも鳥が多いと思わせる広大な空。背後には眺めるだけで空気がおいしくなる山々。海沿いの芝生に寝転がって水平線を見つめていると、夕暮れが日替わりの茜色をパノラマ上映してくれる。なんとも美しい田舎でもある。

久里浜⇄金谷のフェリーは1時間おきに1本。

久里浜⇄金谷のフェリーは1時間おきに1本。

金谷港に車を止めて、海沿いの道を歩くこと3分。ほどなく「旧・金谷ベース」が見えてくる。

しかし、その扉はかたく閉ざされている。コンクリートの灰色はどんよりした曇り空のように重く、窓から中を覗き見ても、がらんどうの部屋に点々と行き場をなくした廃材が転がっているだけ。――人の気配が消えていた。

2年ほど前、ボクはこの場所に来たことがある。その頃は、わけのわからないパーティーで賑わっていた。地元の人から都内の人まで、子どもからお年寄りまで、50人以上でBBQ。わけはわからないけど、めちゃくちゃに楽しかった。それなのに――。この場所で何があったというのだろうか。

話は3年ほど前にさかのぼる。

2012年の冬、金谷には、まちの中心部にありながらも経営を中止したまま10年間放置されていたホテルがあった。金谷の不景気を象徴するかのようなこの建物に、再び命を吹き込めないだろうか。そんなプロジェクトに手を挙げたのは、金谷に縁もゆかりもない3人の都会の若者たち。2人の代表と1人の「暇人A」だった。

彼らは、託された建物に対し、当時は無名であったクラウドファンディングで改装資金を集め、住み込みでペンキまみれになりながら慣れないDIYを積み重ねていく。その姿を見かけた地元住民たちは、何気なく声をかけたという。

「あなたたち、何してるの?」

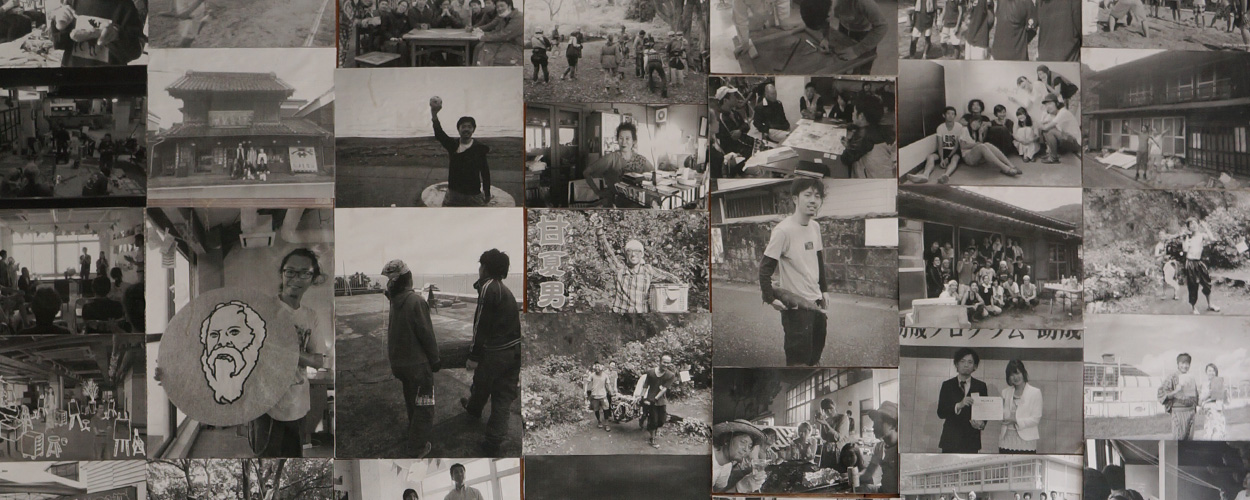

そんな通行途中の一言から交流や助け合いが生まれ、リノベーションは加速する。彼らの活動をネットで知った協力者も日替わりで全国からやってきて、取り組み開始から10ヶ月で、海が見えるシェアアトリエ「金谷ベース」がOPENした。

すべてを自分たちの手でリノベーションしたという。

すべてを自分たちの手でリノベーションしたという。

それからというもの、絵を描く人、家具をつくる人、ウェブサイトをつくる人、地元の小学生からお年寄りまで。さまざまな人たちがこの場所に集まり、金谷に移住する若者も現れた。そして、野外フェス、キャンドルナイト、ワークショップ、フォトコンテスト、ウェディングパーティー、そして毎夜のように行われるBBQ。今までまちになかった新しいものが次々と生まれ、金谷は活気に包まれた。その様子は「まちおこしの拠点となったコミュニティスペース」としてメディアで取り上げられ、さらなる話題を呼んだ。しかし、順風満帆で進んでいた金谷ベースに突如として暗雲がたちこめる。

「建物の老朽化、耐震性の問題により閉鎖」

なぜ、このタイミングで?

外部からの突然すぎる決定に、メンバー全員が言葉を失う。あらゆる手段で掛け合ってみたが、どうにも覆せない壁があったという。慎重に議論を重ねた結果、代表2人はその壁を乗り越えられるよう成長するためにも金谷を一度離れることになった。しかし、このままでは金谷ベースが無くなってしまう。

そこで、再び手を挙げたのが「暇人A」だった。

話を戻そう。

旧・金谷ベースから徒歩5分。観光案内所の向かいに現在の金谷ベースがあるという。だいたいの方角だけ頭に入れて、地図も見ないで歩きはじめる。日が落ちてあたりが暗くなりはじめた田舎道。なんだか寂しく思えたその矢先。真夜中の月明かりのようにポツリと、ひそかなぬくもりを感じる明かりが見えた。

引力にひかれるように近づいていくと、漏れてくる明かりの温度が伝えてくれた通りの、落ち着いた賑わいを感じさせる空間があった。

建物の前に立つと、都会的なセンスと田舎的なぬくもりが調和しているのがわかる。外から眺めていると、中から人が出迎えてくれた。都会的で奇抜なファッションながらも、田舎的な柔和な笑顔を浮かべた人。建物とそっくりだ。

「ようこそ金谷ベースへ!」

元暇人Aこと、新代表「小川諒」さんだ。

もとより暇人などではなく、金谷ベース創設当初から深くプロジェクトに携わってきた小川さん。はじめて金谷に来たとき、感覚的にビビっときて「なんでもやるんで手伝わせてください!」と参画を志願したという。

「何にもできないやつが居させてもらって、いろんなことを教えてもらった」

そう話す小川さんは、はじめは自分はこれがやりたいと言えることがなく、かといって自分が何をしたいかを無理矢理ひねり出すのも違う気がして、とにかく周りの人の手伝いばかりしていたという。金谷ベースをリノベーションすることはもちろん、ゲストハウスを立ち上げる仲間の工事を手伝ったり、金谷小学校で行われる運動会を手伝ったり。

「何ができるかわからないけど、何かできるはずだから、とりあえず俺、行きます」そんな感じだった、と月のように笑う。

小川さんは、どうして金谷ベースを引き継ごうと思ったのか。

「コミュニティスペースと言われるものをつくってきたのに、“建物がなくなったら解散です”なんてことになったら、あの建物じゃなきゃダメだったんだ! ってなるじゃない? それが納得いかなくて。場所を変えてでも、続けていきたいと思った」

仲間のやりたいことを手助けし続けてきた小川さんが、自分のやりたいことをはじめたとき。それはきっと本人も驚くほどたくさんの助けが集まったことだろう。

次はどこをベースにするべきか。小川さんたちが選んだのは、スーパーマーケット跡地。もともと小川さんは、このスーパーの2Fで寝泊まりしていたそうなのだが、廃業していた1F部分も、大家さんのご好意で使わせてもらえることになったという。まちの暮らしの中心地と言える好立地は、地元の人たちとの距離も縮めやすく、これ以上にない場所だった。小川さんたちは、再び急ピッチでDIYに没頭する。

そして2015年1月31日「新生・金谷ベース」がOPENした。 「まるもスーパー」を新たにリノベーション。

「まるもスーパー」を新たにリノベーション。

「建物はいつか無くなるかもしれないけど、人とのつながりは無くならないから」

その言葉の通り、県内県外を問わず、今でも多くの人たちが金谷ベースにやってくる。シェアアトリエ、シェアオフィス、イベント運営に加えて、ホームステイや子どもたちの遊び場としてまでも、人が集まる、集まりたくなる空間であり続けている。小川さんたちが自分たちの手でつくったぬくもりのある空間がそうさせるのだろう。金谷ベースは変わらないどころか、次なる進化を続けていたのだった。

最近では自給農園として米づくりを開始。ホームページやフェイスブックで連絡すれば、案内だけとは言わず、誰でも参加できるという。

「より多くの人に田舎のよさを知ってもらいたい」 そう話す小川さんの目は、金谷の大自然に流れる川の水のように透き通って見えた。

ボクが訪問した日の夜、「Boso Gathering」というイベントが行われた。

参加人数は20人の予定が、数えてみると30人に増えていた。はじめて来たという人も半分ぐらいいる。どんな人が来ているのだろうか?

日本人、イギリス人、ベトナム人、台湾人、オーストラリア人……

なんなんだ、この集まりは。

会社員、学生、起業家、デザイナー、大学教授、エンジニア、画家……

職業もバラバラじゃないか。

それなのに、いつの間にか打ち解けていられるのが金谷ベースの不思議。

自己紹介の代わりに地元にゆかりのある料理を持ち寄り。

自己紹介の代わりに地元にゆかりのある料理を持ち寄り。

「どうして金谷ベースに来たのですか?」試しにそう聞いてみると、

「久しぶりに来たくなって」

「ホームステイ体験がしたくて」

「息子が運転免許を取ったんで、練習がてらに房総半島をドライブしてたら、気が付いたらここにいました」と話す親子までいる。

金谷ベースにやってくる人の共通点。それは、「なんかおもしろそう」と思ったとき、そこで一歩踏み出せる人が集まっているところ、なのかもしれない。

週に1度は東京で仕事をしているという小川さん。

週に1度は東京で仕事をしているという小川さん。

翌朝、金谷ベースに行くと「山に登ろうよ!」と声をかけてくれた小川さん。“旅は道連れ”とはこのことで、ホームステイチーム5人と、アーティストチーム3人、そして小川さんとボク。みんなで山に登れば、息も会話も弾むもの。歩きながら並んで話す相手もフォークダンスのように入れ替わる。

金谷ベースの扉を叩けば、そんな旅がはじまったりもする。自分の中だけで完結する旅行ではなく、その土地の人たちや仲間に出会える旅。そこには、その日、その場所にいてよかった! という“特別”がある。

本に書いてある通りに観光するだけでは、その土地の暮らしまでは分からない。かといって、道行く地元住民に「暮らしはどうですか」なんて話しかけるわけにもいかない。そんなあなた(ボク)でも、田舎暮らしの楽しさや、ときに大変さもシェアしてくれる。それこそが、金谷ベースの魅力なのかもしれません。

さて、文中の「観光案内所」という言葉に違和感を覚えた方は、ぜひこの最終章を読んでほしい。意外や意外。金谷は穴場の観光地でもあるのだ。

ロープウェイでも登れる鋸山は、「地獄のぞき」と呼ばれる展望台や、江戸時代より使われた「石切り場」など、珍しいスポットが盛りだくさん。ツバキやスイセン、イロハモミジなど様々な植物に囲まれた日本寺を観ながら下山することもでき、その途中には磨崖仏として日本最大の大仏まである。小さなお子さんからお年寄りまで、「いい運動になったわー」と言えるぐらいの調子で楽しめるはずだ。

お腹が空いたら、お昼ごはんは「PIZZA GONZO」。なんと観光案内所に併設されている。石切り場から採掘した石窯で焼くピザは、見た目も味も「ここは恵比寿ですか?」と言いたくなる洗練度。それでいて、野菜は新鮮、具はたっぷり。おまけに安い。これを食べるためだけに金谷にやってくる人も多いというのも、そりゃ納得というものだ。

「PIZZA GONZO」は金谷ベースの向かいにある。

「PIZZA GONZO」は金谷ベースの向かいにある。

そして、食後にホッと一息つくなら「カフェえどもんず」。ここがまた満足度300%。一度で二度も三度も味わえる、ものすごいカフェなのだ。まず建物は築230年の合掌造り。「好きな場所で好きなだけゆっくりしていってね~」と気さくに話しかけてくれるマスターは青山さん。幼い頃から当たり前のように豆を煎り、豆を挽き、コーヒーを飲んで育ったという。こだわりの豆は本物のブルーマウンテンのみを使用。アイスコーヒーが氷までコーヒーなのもたまらない。しかも、建物の2階はギャラリーになっていて、あの葛飾北斎の絵までも展示されているから驚きだ。ここにあるのはある意味おかしいと言われるほどの一級の美術品とともに、超一級のコーヒーを。これは、ぜひ味わっていただきたい。

お宝のようなコーヒー器具が、その一杯を楽しく美味しくする。

お宝のようなコーヒー器具が、その一杯を楽しく美味しくする。

「金谷ベース」を拠点に、「鋸山」「PIZZA GONZO」「カフェえどもんず」をめぐる旅。このフルコースが、車を停めたまま歩いてまわれるのが金谷のオイシイところ。また、車で10分ほど走れば、大盛りバカ盛り漁師飯、おまけに温泉まであったりと、ボリューム満点すぎる金谷ドライブ。これは1日じゃ、まわりきれないかも?

そんなときは、ゲストハウス「しへえどん」。金谷ベースの立ち上げメンバーのひとりでもある藤田さんが、古民家をリノベーションしたばかりの宿は快適そのもの。しかも1泊2,500円。「また来てね」と言われる前に、「また来るね」そう言ってしまったあなた(ボク)はもう、金谷ベースの一員なのかもしれません。

日帰りではもったいない。金谷を“めぐる”旅をお楽しみに。

日帰りではもったいない。金谷を“めぐる”旅をお楽しみに。

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

-

-

update | 2015.5.20

未知の細道 都会の暮らしに疲れたら。 ノープランで「金谷ベース」へGO!

- 金谷ベース

- [住所] 〒299-1861 千葉県富津市金谷3870

[電話] 0439-29-6173

[Web] 金谷ベースのホームページ

◎ コピーライター/志賀章人(しがあきひと)

「え?」が「お!」になるのがコピーです。

コピーライターとして、核を書くことで、あなたの言葉にならない想いを言葉にします。

京都→香川→大阪→横浜で育ち、大学時代にバックパッカーとしてユーラシア大陸を横断。その後、「TRAVERINGプロジェクト」を立ち上げ、「手ぶらでインド」「スゴイ!が日常!小笠原」など旅を通して見つけたモノゴトを発信中。次なる旅は、夫婦で世界一周!シェアハウス暦8年の経験から、子育てをシェアする未来の暮らしも模索中。

伝えたいことを、伝えたいひとに、伝えられるようになる。そのために、仕事のコピーと、私事の旅を、今日も言葉にし続ける。

「新聞広告クリエーティブコンテスト」「宣伝会議賞」「販促会議賞」など受賞・ファイナリスト多数。