186席に減らし、空いたスペースにはテーブルを置いている

大ホールに面したロビー兼バーAjitoには、

上映中の映画の音が響いてくる

- 名人

- 伝説

- 祭り

- 挑戦者

- 穴場

2012年3月31日、兵庫県北部唯一の映画館「豊岡劇場」、通称「豊劇」が閉鎖。その2年後、豊劇は当時の面影を残したまま、新たな価値を生み出す場所として生まれ変わる。

再生にいたるまでの道のりには、たくさんのドラマがあった。

それは、単なる映画館再生の物語ではなく、ある角度から見れば、映画監督を夢見た少年の成長後の物語であり、また、ある青年のフリーター脱出物語であり、ひとりのアーティストの挑戦の物語でもあり、さらには、向こう見ずな夫を支えた妻の物語でもある。いわば、豊劇を愛し、再生を願った人々の群像劇なのであった。

……ほら、「豊劇再生物語」上映の時間になったようだ。みなさん、お静かに。

カバン産業とコウノトリの生息地として知られる街、豊岡市。2005年に5つの市町村と合併した結果、その総面積は東京23区とほぼ同じサイズになった。

豊岡市は、兵庫県の日本海側の「但馬(たじま)」と呼ばれる地区にある。志賀直哉の小説「城の崎にて」で有名な城崎温泉や、竹野浜海水浴場、神鍋高原のスキー場・キャンプ場など観光資源豊かな地だ。

豊岡劇場は、そんな豊岡の街に生まれた。

劇場の歴史がはじまったのは、昭和2年(1927年)のこと。芝居小屋として開業したのち、社交ダンスの場、戦時中は軍の倉庫、戦後は歌謡ショーやラインダンスの上演の場と、数々の業態の変化を経て1950年頃に映画専門になったという。

当時、街には4つの映画館があったが、ひとつ、またひとつと閉館。

いつしか豊劇は兵庫県北部にあるたったひとつの映画館となった。

「あそこの映画館がなけりゃ、姫路に出るか、福知山のほうに出るしかないからなぁ。行くとなると両方とも1時間以上はかかるから助かってるよ」

豊岡駅で道を教えてくれたおじさんは、豊劇についてそうコメントしていた。

豊劇がその85年の歴史に幕を閉じたのは、2012年3月のこと。

フィルム映画は次々と姿を消し、ほとんどの配給会社がデジタルへの移行を決定。これに合わせて豊劇が大小2つのスクリーンに新しくデジタル映写機を導入するには、およそ1,500万円が必要だったが、娯楽の増加や街の過疎化にあおられて客足が途絶える中、そんな高額な投資は採算が合わなかった。

こうして豊劇は、他の地方都市の映画館と同様に、閉館の運命をたどる……はずだった。

私が劇場を訪れたのは、昼の上映が始まる直前のことだった。

豊劇は、昔ながらの「地域のミニシアター」の風情を残したまま、街のメインストリートから少し奥に入った通りにひっそりと建っていた。

劇場前に「本日の上映作品」と書かれた古びた看板が立てられており、そこには『あなたを抱きしめる日まで』という作品のポスターが貼られていた。年配の女性が写るポスターに近づいて内容を読んでみる。どうやら、生き別れの息子を探す母親の物語のようだ。

正面のガラス戸をぐいと押して中に入ると、あとから高校生の男の子も入ってきた。彼はチケットを買い、ホールへと入っていく。

「高校生がひとりであの作品を見るなんて……きっと将来大物になりますよ」

そう感心したようにもらしたのは、豊劇新生プロジェクト代表、そして現豊劇オーナーである石橋秀彦さんだった。

「豊劇が閉館するって話を聞いたのは、2012年3月初旬のことでした」

映画の音声がうっすらと漏れ聞こえてくるロビーに、石橋さんのバリトンボイスが響く。体格が良く髭をはやしているので少し怖そうに見えるが、話しはじめると穏やかな雰囲気が伝わってくる人物だった。

「初めて映画館で見た映画はチャーリー・チャップリンの『モダン・タイムス』と『十戒』のダブル上映でした。あのときの興奮は今でもよく覚えています。それ以来、映画を見るために豊劇に足繁く通ったものでした」

豊劇で映画を見、将来は映画監督になりたいと夢見た石橋少年は、その夢をかなえるためイギリスの映画学校で学ぶ道を選択。1985年4月、北アイルランドにホームステイ先を見つけると、そのまま現地の高校に編入した。

その地で芸術を学び、1999年に帰国。その後は東京で映画や芸術に関わる仕事をしていたが、2010年に地元豊岡に戻り父親が経営する不動産業を継いだ。

もともとクリエイティブなことが好きな性格だったこともあり、シェアオフィスを作って運営したり、カフェを開いたりなど、どんどん新しいことに取り組んでは忙しく毎日を過ごしていた。そんなときに届いた豊劇閉館のニュースだった。

その知らせを聞くやいなや、石橋さんはオーナーであった山崎浩作さんのもとへ直談判をしにいった。

「お願いです、どうか考え直してもらえませんか」

山崎さんは、突然の石橋さんの訪問にもいやな顔ひとつせず丁寧な対応をしてくれた。しかし、デジタル化への移行が避けられないことや、新しい機械を買う余力がないことなどをあげ、「気持ちは嬉しいが営業を続けることは難しい」と語ったのだった。

「もともとお知り合いだったんですか」と私が尋ねると「いや、なんの面識もありませんでした」と言う。「豊劇を続けてほしい」ただその一心で動いていた。

閉館はまぬがれない。でもきっと他にできることが何かあるはず! 自分は芸術を学んできた。ならば……。石橋さんは食い下がった。

「ではせめて、豊劇最後の2週間を写真と映像におさめさせてください」

こうして山崎さんから承諾を得ることに成功。その日以降石橋さんは、豊劇の最後の日々を記録に残すため、そして山崎さんを引き続き説得するために毎日豊劇へ通いつめたという。しかし、「再開は無理」と言った山崎さんの言葉通り、2012年3月31日、豊劇は閉館してしまう。

しかし、石橋さんの本当の挑戦はここからだった。

トヨオカ・キネマ・クラブという、後の豊劇新生プロジェクトの前身となるチームを立ち上げ、豊劇の再開に向けて動き出したのだ。オーナーの山崎さんは困惑しながらも、嬉しそうな様子で協力してくれたという。

「手始めになにをやろうか、あんなこともできる、こんなこともできるねって、集まった仲間たちと毎晩のように話をしていたんです。活動は本格化し、5月下旬に『大そうじ会+ビアガーデン』というイベントを豊劇で開催する予定でした」

そんな最中のことであった。

山崎さんが不慮の事故で急逝してしまったのだ。

その時の心境を、石橋さんはこう振り返る。

「これは運命からの『やめておけ』って忠告なのかな、って」

親子3代で劇場を守り続けてきた物静かで温かい山崎さんのことを、皆とても慕っていた。山崎さんにもう一度、活気ある豊劇の姿を見せてあげたい。そんな想いで進めてきたプロジェクトだった。大きな指針を失ったプロジェクトは、その後ぱったりと動きを止めてしまった。

なぜ、そんな状態からもう一度、再開への道のりを歩みだすことができたのだろうか?

「その年の10月頃、『上映会を豊劇でやってみないか』っていう話がきたんです」

当時、山崎さんには残された母と妹がいたものの、山崎さんが亡くなったショックで今後の豊劇の方針など到底決められない状態だったこともあり、代わりに石橋さんがこのオファーを検討することになった。

「自分たちで企画したものでもないし、はじめに話をうけたときは正直迷いました。このままでは山崎さんが亡くなったショックをひきずったまま何もできずに終わってしまう、でもこのオファーを受けて、もう一度人でいっぱいの劇場を見ることができたら、僕も山崎さんのご家族も、もう一度立ち上がれるかもしれない。そう思って、やってみることにしたんです」

豊劇再生の歯車が、このとき再びゆっくりと動き出した。

こうして「一日限りの豊劇復活上映会」が2012年11月に開催するはこびとなった。上映会当日、訪れたのは大ホール200席分を埋め尽くす、予想以上の数のお客さん。その日集めたアンケートには、たくさんの豊劇の思い出が綴られていた。

「母親とよく見にきました」

「彼女との最初のデートがここでした」

「寒い日にダルマストーブを焚いてもらって映画を見たのをよく覚えています」

それらのアンケートを読んでいるうち、石橋さんの中にひとつの考えが浮かび上がってきた。

「それぞれの個人的な『思い出』が、『豊劇』というひとつの場所を通じて共存している。それこそが文化施設として最も大切な価値なんじゃないだろうか。だとしたら豊劇は、これだけ人を惹き付ける魅力を持ってる。大丈夫だ、きっとできる!」

一日限りの上映会は、当初の思惑通り、石橋さん自身にも残された山崎さんのご家族にも、豊劇再開をもう一度決意させるだけの勇気を与えるものとなった。

こうして新たなプロジェクトが発足することになる。メンバーは石橋さん、それから半ば強引に巻き込まれ、デザインとマネジメントを担当することになった松宮未来子さん―現在の石橋さんの奥さんだ―の2人だけ。

現在の豊劇をつくった「豊劇新生プロジェクト」の誕生であった。

それから半年ほど経った、2013年7月のある日のこと。

ひとりの青年がカフェでコーヒーを飲んでいると、そこで顔見知りになった壮年男性から「今仕事何してるの」と声をかけられた。

「なんにも。フリーターです」と答えると、声をかけてきたその男性は「じゃあ、一緒に映画館やらない?」とにっこり笑った。

このフリーターの青年こそが、現在の「豊岡新生プロジェクト」プロジェクトリーダーの伊木翔さんであり、声をかけてきた男性というのは、豊劇の再生に燃える石橋さんだったのである。

石橋さんは、プロジェクトを実現すべく、着実に動き始めていた。

状況を飲み込めずにいる伊木さんに渡されたのは、5センチはあろうかと思われる分厚い企画書。その年の9月に開催されるミニシアターの全国会議「全国コミュニティシネマ会議2013 in 浜松」で豊劇新生プロジェクトについて発表すべく準備されたものだった。

「企画書は数ページしか読まなかったです(笑)。でもこれはきっと面白いことになるぞと思った。直感ですけど。だからのってみることにしたんです、石橋さんの話に」

その時ちょうど伊木さんは、「TAJIMA WAVE」という野外音楽フェスを企画し開催を1ヶ月後にひかえていたため、プロジェクトへの本格参加はフェス終了後の9月からとなった。

聞けば、伊木さんは特に映画好きというわけでもなく、豊劇にも行ったことすらなかったという。

「なぜ伊木さんに声をかけたんですか?もしかして気まぐれ?」と私が尋ねると、石橋さんは「いやいや」と不敵に笑って教えてくれた。

「彼はTAJIMA WAVEを主催していたでしょ。つまり、計画を実行に移している人間だったんです。だから声をかけたんですよ」

伊木さんが本格的にプロジェクトに参加し、全国コミュニティシネマ会議で発表した内容が多くの賛同を得るなど、計画に勢いがつきはじめた頃、またひとり新たな仲間が加わることになる。

その人は、豊岡劇場から車で5分ほどの場所にある「decomp laboratory」というお店でカバンを中心に革製品の製作を行っている人物だという。……一体どうしてカバン屋さんが映画館の再生にかかわってくるというのだろうか?

豊岡には「カバンストリート」といって、主要産業であるカバンの製造・販売をする店が立ち並ぶ通りがあるが、そのお店はカバンストリートからすこしだけ離れた場所にあった。

その昔豊岡で一番活気のあった商店街は「カバンストリート」と名付けられ、今ではカバンの製造・販売・修理を行う店が建ち並ぶ通りとなっている

その昔豊岡で一番活気のあった商店街は「カバンストリート」と名付けられ、今ではカバンの製造・販売・修理を行う店が建ち並ぶ通りとなっている

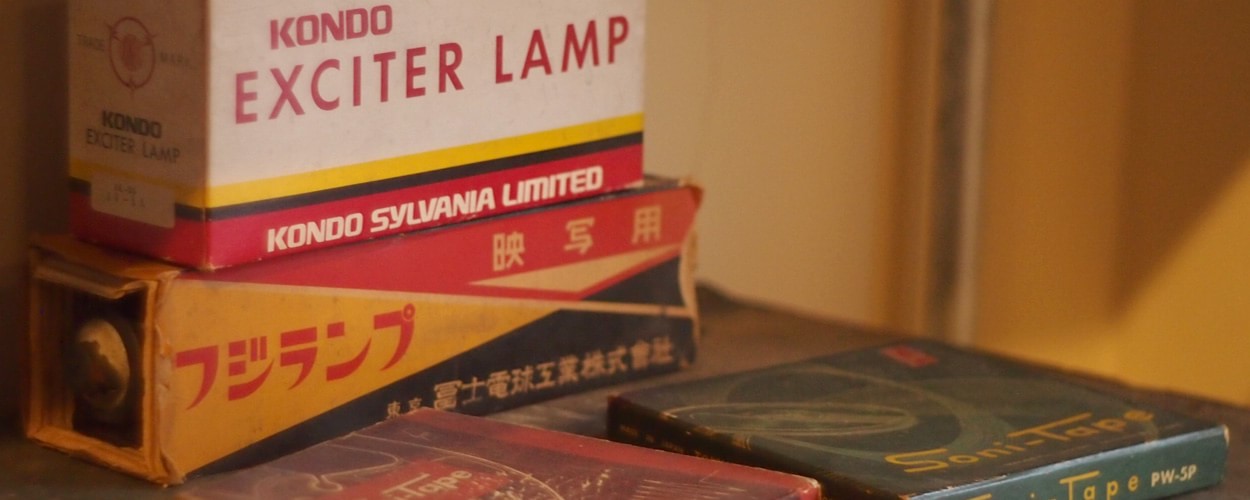

店の中は、まるで外国のおもちゃ箱をひっくり返したような雰囲気で、カバンや財布の他にも、ランプや時計、食器、ミニカー、古ぼけたキーホルダーなど、たくさんの細々した調度品が所狭しと並べられていた。でも、それらはすべてヴィンテージ品で揃えられていて、品よくその場にまとまっている。

そんな空間の奥でニコニコ笑って私と石橋さんを迎えてくれたのが、この店の店主、太田垣稔さんだった。ここで革製品のデザインをするかたわら、自分で目利きした雑貨やインテリアを海外から輸入・販売も行っているという。太田垣さん自身もアメリカンカジュアルな服装に身を包み、店の背景にとけ込んでいたので、すぐにこの店の店主であることが分かった。「こんな感じだから、若い人からも人気なんですよ」と石橋さんが補足する。

店内には太田垣さんがつくった革製品のほか、さまざまな雑貨やインテリアが並ぶ

店内には太田垣さんがつくった革製品のほか、さまざまな雑貨やインテリアが並ぶ

2012年3月に豊劇が閉館してしばらくたったある日、いてもたってもいられず山崎さんのもとに走った人物がもうひとりいた。それが、太田垣さんだった。

そのとき太田垣さんは「すでに再開に向けて動いている人がいること」「単発だけどイベントが企画されていること」を山崎さんから聞いたという。なんだ、自分のほかにもう、動いてる人がいるんだ。良かった。ひと安心したのもつかの間、オーナー山崎氏の急逝の知らせが届いた。「終わった……と思いました」。

同じとき、同じ街の中で、同じ悲しみを感じていた2人の運命が交差するのは、それから1年半後のことだった。

2013年11月。知り合いを通じて、石橋さんがお店にやってきたのだ。

豊劇の再生を願っていたもの同士、意気投合するのも早かった。

「ここに来てお茶させてもらって作品とか見ているうちに、豊劇のインテリアを太田垣さんにまかせたいって思うようになったんですよね」

そのセンスに惚れ込んだ石橋さんは、迷うことなく太田垣さんに豊劇の内装デザインを依頼した。

太田垣さんは、そのときの心情をこう語ってくれた。

「最初は、物好きだなぁ〜と思いましたけど、話してるうちに『本気なんだ』ってことがわかって。建築の専門家ではないから苦労の連続でしたけど、図面作ったりなんかしてね、結構楽しかったですよ」

豊劇のロビーは、イベントができるちょっとしたコミュニティスペースとなっており、受付もかねたバーカウンターでは、飲食の提供も行う。その向かいに用意された2つのソファ席、実はよく見ると映画館の椅子である。

再オープンの際、広々と映画を見てもらうために少しだけ大ホールから椅子を撤去した。この椅子を、ロビーのインテリアに再利用しようと提案したのは太田垣さんだ。そして、その椅子に挟まれているテーブルも、太田垣さんがデザインしたものだという。

凝った作りのテーブルだったので、「えっ! そんな、まさかこれが手作り!?」と大騒ぎしていると、今では毎日豊劇に出勤している伊木さんが教えてくれた。

「テーブルの脚の鉄の部分に穴があって、そこにねじを通すところがあるんですけど、最初の設計で少しずれててやってみたらはまらなくって。鉄は鉄工所で加工するしかないので持っていって直してもらって。ようやくできると思ったらまた位置がずれててもう一度鉄鋼所に行かなきゃいけなくなったり。素人ばっかりでやってるんで苦労の連続でしたよ(笑)」

ロビーで使う椅子には、大ホールに設置されていたものを再利用。テーブルは太田垣さん自身がデザイン・製作した

ロビーで使う椅子には、大ホールに設置されていたものを再利用。テーブルは太田垣さん自身がデザイン・製作した

2014年7月、石橋さんはついに劇場を買い取った。

本業の設計事務所の経営も楽ではない中でのことだった。このときすでに石橋さんの妻となっていた未来子さんからは「なんで映画館買ってるのよ」とツッコミが入ったという。

――2014年の年末に再オープンする。

ゴールは決まっていた。あとは走りだすだけだった。

買い取りしてすぐに、クラウドファウンディングを開始。

200万の目標額は、達成したら劇場改装のための費用にあてる。最低限の資金でやりくりしていたため、このファウンディングの成功は大きな望みだった。

実は、本格的にリノベーションに着手しだしたのもこの時期。太田垣さんが作成した図面をもとに、小さなチームで改装作業を行った。中心となったのは、プロジェクトメンバーの石橋さん、伊木さん。未来子さんは棚のデザインなどを担当した。石橋さんの本業の不動産業でつながりがある左官職人さんや、建築の専門家にも来てもらったが、できる作業はほとんど自分たちの手で行ったという。

小ホールに続く階段からの光景。以前は中央に壁があったが、これをぶち抜いてオープンな空間づくりをした。

小ホールに続く階段からの光景。以前は中央に壁があったが、これをぶち抜いてオープンな空間づくりをした。

「作業が終わったあと、毎日なんだかんだ石橋さんと夜遅くまで打ち合わせしてましたね、まぁ、だいたい飲みながらですけど(笑)」と伊木さんは語る。

バーカウンターにあるポップコーンマシンは、そんな2人がやりとりする中で「運命的な出会い」をした一品だ。

ある日いつものように新生後の映画館について語っていたところ、「やっぱり映画館といったらポップコーンだろ!」という意見で一致して2人で大はしゃぎ。ところがインターネットで機械を探してみると、これがなかなかの値段。予算もないし諦めるか……と意気消沈したとき、なぜか10分の1ほどの破格の値段で売られているポップコーンマシンを発見したのだ。2人して飛び上がりすぐさま購入。そして次の日に届いたのが、今カウンターに置いてあるマシンだという。

そのころ、太田垣さんの挑戦も続いていた。

豊劇は地域の文化拠点として、日中はカフェ、夜間はバー、また、小ホールはイベントに使えるような形にしたり、ロビーも様々なワークショップに対応できる空間にする必要があった。そして忘れてならないのは、そこが映画館であるということ。

「やるべき事はカバンを作るのと同じ。使う人のことを考える」

小ホールへと続く階段

小ホールへと続く階段

小さなチームだったため、作業は再オープンギリギリまで続いた。

そして再オープンの1ヶ月前。7月に始めたクラウドファウンディングがついに目標額を上回る271万6,000円を集めて達成。蓋を開けてみれば、その8割以上の出資が豊岡の街の人々からのものだったという。

地域の人に熱望されながら「豊劇新生の日」は着々と近づいてきていた。

そして2014年12月27日。

ついに、豊劇再オープンの日がやってきた。

私が取材に訪れたのは、再オープンからちょうど一ヶ月頃のこと。忙しい一ヶ月だったかと尋ねると、伊木さんも石橋さんも目を見開いて「そりゃあもう!」と言う。

オープン当日の天候は雨で天井から雨漏りするわ、正月には雪が降るわ、その除雪作業をしたら次の日からインフルエンザにかかって一週間石橋さんが寝込むわ、とにかくてんやわんやの1ヶ月だったらしい。

そんな目まぐるしい日々の中でも、着実に豊劇は石橋さんの思い描いていた「文化の拠点」「人の集まる場所」になりつつあるようだ。

私が取材にうかがった日も、夕方の上映が終わったあと、ロビーには自然に人が集まってきて、居合わせた者同士でゆるゆると会話をしている光景を見ることができた。

現在映画の上映は中央の小さなパソコンで行っているが、以前使用していたフィルム映写機もそのままの形で残してある。

現在映画の上映は中央の小さなパソコンで行っているが、以前使用していたフィルム映写機もそのままの形で残してある。

地域の人だけでなく、遠方からの訪問者も後をたたないという。神戸や埼玉県から学生がやってきたり、山口県の若者が「地元でミニシアターをやりたいので話を聞かせてほしい」とやってきたり。先日はフランスから取材もきたそうだ。「ここがなかったら豊岡に来なかったんじゃないかなと思うと、わざわざ来てくれたことが嬉しい」と石橋さんは言う。

また、すでにライブ企画も小ホールで開催しており、近日中には持ち込み企画の「クラブイベント」にも挑戦してみるのだとか。

豊劇は2015年2月9日から20日にかけて、さらなる改装を予定している。

大ホールの音対策と、正面のショーウィンドウを手直しするという。

小ホールは椅子を撤去し、多様なイベントの開催にも対応可能にした

小ホールは椅子を撤去し、多様なイベントの開催にも対応可能にした

「まだ手つかずのところもあるけど始めてしまったという感じなんで……徐々に完成形にしていこうと思ってるんです。綿密にことを進めるというよりかは、まずは動いてあとから状況はついてくる! と思っちゃうタイプなんですよね。適当な男なんで」と石橋さんは笑った。

低く響く石橋さんの笑い声につられて私も笑った。でも本当は知っていたのだ。石橋さんは、適当なだけじゃないってことを。

石橋さんがロビーを離れていたとき、伊木さんがこんなことを教えてくれた。

「2人で飲んでたとき、石橋さんに聞いたことがあるんです。『映画に未来なんてあるんですか?』って。そしたら石橋さんは『映画はまだ生きている』と言った。あんまり強くそう言うから今でも胸に残ってます。ここに来るまでに、たくさんの人に反対されてるところも見ました。でも石橋さんは絶対にブレなかった。僕がここまで来れたのは多分、石橋さんがそうやってブレずにいてくれたからだと思うんです」

気づけば外はすっかり暗くなり、豊劇のオレンジ色の光が正面の路地をやわらかく照らしていた。

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

-

-

update | 2015.2.20

おかえり「豊劇」 兵庫県北部唯一の映画館 奇跡の再生物語

- 豊岡劇場

- [住所] 〒668-0026 兵庫県豊岡市元町10-18

[電話] 0796-34-6256

[Web] 豊劇のホームページ

- decomp laboratory

- 豊劇の内装デザインを担当した太田垣稔さんのショップ。

ハンドメイドの鞄や財布の他、海外から輸入したヴィンテージの雑貨やインテリアが数多く揃う。

[住所] 〒668-0032 兵庫県豊岡市千代田町4−16

[Web] decomp laboratoryのホームページ

ライター 坂口直

1985年、東京都生まれ。

大学卒業後、海外特許取得に係る手続きの代理業に5年間従事。

初めてアジア以外の海外を訪問した際、異文化の面白さを感じ、まだ見ぬ人や文化に出会いたいという思いが芽生えるようになる。

その思いを遂げるべく、2013年春よりフリーのライターとして活動開始。現在はWeb媒体を中心に活動を広げている。