飼い主である鷹匠にしか気を許さない

「鷹匠になる」

天啓に打たれた松原さんは、その道をまい進した。

東京に戻って鷹匠をテーマにした卒業論文を書いて慶応大学を卒業した後、「老人と鷹」の主人公で、当時、「最後の鷹匠」と呼ばれていた沓沢朝治さんを情熱だけで口説き落として弟子入りしたのである。

「最初、弟子にしてくれないかと手紙を書いたら『鷹匠で生活できる時代ではない』と断りの返事が来ました。

それは卒論でいろいろ調べてわかっていたことで諦めるつもりはなかったので、直接頼まなきゃだめだなと思って師匠を訪ねました。

近くの小学校の軒下に野宿したりして、7回ぐらいお願いに行きました。

そしたら、とうとう根負けして、そこまでいうのなら、と弟子入りを許可してくれたわけです。

それまで、何人も若い人が沓沢さんの弟子になっては途中でやめていく状態だったんですけど、私は自分の一生を鷹に捧げる、何年かかっても、何があっても鷹匠への道を貫くんだという思いでした」

こうして1974年9月、24歳の松原さんは鷹匠への一歩を踏み出した。

弟子入りを許可したとき、沓沢さんは松原さんに「両親の許可をもらってきなさい」と指示した。

松原さんは実家に戻り、鷹匠が何なのかもよくわかっていない両親に「鷹匠になります」と宣言をして山形の師匠宅に戻った。

修行は沓沢さんの自宅に泊まり込みで行われた。

毎日の農作業を手伝い、それが終わると鷹の生育法、しつけ方から教わっていく。

基本的に、鷹の訓練期間は11月から2ヵ月ほど。これは稲刈りなど農作業がひと段落する時期と重なっている。

犬や猫と違って、鷹は人間に懐かない。決して人間に媚びない。

それでも信頼関係を築けなければ、狩りになど出られない。

では、どうするのか?

鷹の信頼を得るためには、気が遠くなるような過程が必要だった。

「まずは鷹小屋から真っ暗な部屋に移します。

鷹はすごく神経質なので明るいと小屋の中を飛んだり、人間を警戒するわけですけど、暗いと目が見えないから、おとなしくなる。

その暗闇のなかで1週間、鷹を腕にとめて慣れさせます。

その後、1本のろうそくに火をつけて、うっすらと明るくする。

そうすると最初は暴れても、まだかなり暗いから、そんなに暴れません。

そうやってろうそくを2本、3本とだんだん増やしていくんです。

ある程度の明かりに慣れたら、暗い夜のうちに鷹を手にとめた状態で外を歩き回って訓練する。それを『夜据え(よづえ)』と言います。

これで外の環境でも徐々に明るさに慣れさせます。

この過程を全部含めて2ヵ月ぐらいかかる」

この2ヵ月間、鷹匠は食事や風呂に入ったりするとき以外、なるべく長い時間を鷹と過ごす。

これは仕事以外の時間、という意味ではない。

1日の話である。2ヵ月間、ほとんど仕事をせずに鷹と対峙するのだ。

しかも、ただ鷹を人間に慣れさせるのではない。

鷹を絶食させ、飢えさせる。

この人だけがえさをくれる。

そこまで思わせなければ、鷹は人間に従わないのだ。

絶食の期間は、訓練の進み具合によって狭まっていくが、見極めに失敗すれば死んでしまう。だから、常に目を離さないことが重要になる。

昼間の明るさの中でも腕にとまっていられるようになれば、基礎訓練は終わりだ。

その後、木の枝にとめた鷹を呼び戻す訓練や、ダミーの獲物を狩る訓練が行われる。

もちろん、全てが滞りなく進むことなど稀だ。

鷹が鷹匠に襲いかかることも珍しいことではない。

松原さんも無数の傷を負ってきた。顔面を鷲づかみにされて、失明しかけたこともある。

しかし、どんな攻撃を受けても、決して鷹を叱りつけてはいけない、というのが沓沢さんの教えだった。

もしそんなことをすれば、その鷹はもう絶対に言うことを聞かなくなる。

してはいけないことをしたら叱るという訓練方法は、鷹には当てはまらないのだ。

松原さんは、鷹の訓練についてこう語る。

「自分自身が鷹の心の中に入っていくように」

驚いたのは、この手のかかる訓練は一回やればいいわけではなく、毎年必要ということ。

鷹狩の期間は、冬から春までの3、4ヵ月しかない。

山が雪で覆われている時期でなければ、鷹匠が自由に山を歩き回ることができないし、山肌が白い雪で覆われているからこそ、8倍の双眼鏡と同じレベルの視力を持つ鷹が獲物を見つけやすくなるのだ。

また、春になると農作業が始まる、という理由もある。

そんなわけで、鷹狩のシーズンが終わると半年以上、鷹は厳しい訓練から開放される。

もともと人間に慣れる動物ではないから、11月になる頃にはまた野生の感覚に戻ってしまうのだ。

もちろん、鷹も全てを忘れてしまうわけではないが、鷹匠はまた1ヵ月半から2ヵ月を費やして、鷹と信頼関係を築く。

これが毎年、毎年、続くのだ。並大抵の覚悟では続けられない。

松原さんは、鷹匠として必要な全てを受け継ぐために、4年でも5年でも沓沢さんのもとで学ぶつもりだったという。

しかし、1年で師匠の元を離れた。

「私が弟子に入ったとき師匠は既に79歳で、実際に山を歩いて一緒に狩りをできるような状態じゃなかったことが、師匠のもとを離れた大きな理由の1つです。ほかにもいろいろな葛藤があり、弟子入りからちょうど1年後の9月に、師匠から3万円で譲ってもらった熊鷹と一緒に、山小屋に移り住みました」

事情はあれど、ついに独立。

山小屋は電気もガスも水道もない場所だったが、松原さんは余計なことに気を使わずに鷹匠としての生活に集中できる環境を手に入れて、晴れ晴れとした気分だった。

それからは、春から秋まで工事現場で肉体労働をしたり、農家の仕事を手伝ったり、春は山菜取り、秋はきのこ獲りをして現金収入を得て、鷹の訓練が始まる11月から、鷹狩のシーズンが終わる4月頃まで、山小屋で鷹とふたりっきりで過ごす日々が始まった。

この冬の半年間は、1ヵ月半に一度、山を降りて食料を買出しに行くとき以外、他人と接触することもなかったそうだ。

鷹と過ごす時間が長ければ長いほど、信頼関係は深まる。

当時、松原さんの年収は24万円ほどだったが、充実した生活だった。

しかし、環境を変えたからといって、鷹匠として一人前になれるわけではない。

ここから、苦難の道が始まった。

いくら狩りに出ても、失敗の連続。

なんと、3年かかっても一匹の獲物も取れなかったのである。

普通なら投げ出したくなりそうなものだが、松原さんは試行錯誤を続けながら「5年かかっても、10年かかっても鷹匠になるんだ」と思い続けていたという。

師匠の家を出てから4年半が経った、1979年のある日のこと。

松原さんは2代目の熊鷹、加無(かぶ)号を連れて狩りに出た。

いつものように山の稜線を歩きながら、獲物を探す。

人間より鷹のほうが目が良いので、たいていの場合、最初に獲物を見つけるのも鷹だ。

鷹は獲物を見つけると、一瞬、身体を緊張させた後、獲物をめがけて一気に飛び立つ。

普段、鷹匠は鷹の足にくくりつけた紐を常に握っているが、自分が獲物を視認していなくても、鷹の緊張を感じ取った瞬間に紐を離す。

その日は天気も良く、空は晴れ渡っていた。

狩りに出るときはいつも、今日こそは、と願う。

その思いは3年間、失敗続きでも変わらなかった。

山小屋を出て数時間が経った頃、それまで超然としていた加無号に緊張が走った。

それを感じた松原さんは、迷わず紐を離した。

加無号は雪山の急斜面に向けて飛んでいく。

20メートルほど先に、野うさぎの姿が見えた。

「いけっ!」と心の中で叫ぶ。

加無号は急降下すると、野うさぎに襲いかかった。

すると、掴みかかったままうさぎと一緒に斜面を滑り落ちていく。

「爪を離すな!」そう念じながら駆け寄ると、10メートルほど斜面の下で、うさぎを完全に押さえ込む加無号の姿が見えた。

うさぎは断末魔の叫び声をあげている。

やった! やった!

松原さんの胸には「この日のために生きてきたんだ!この一瞬を追い求めてきたんだ!」という喜びが込み上げてきて、涙が溢れ出した。

気づけば声を上げて泣いていた。

初めて狩りを成功させ、名実ともに鷹匠になった松原さんは、それから今まで、ぶれることなく鷹匠の道を歩んできた。

今年の5月に64歳の誕生日を迎えると、鷹匠になって40年になる。

その間、結婚もし、子どもにも恵まれたが、40年間、毎日鷹の世話をし、シーズンがくれば付きっきりで訓練をして、狩りに出る、という鷹匠としての日々に変化はなかった。

現在も熊鷹2羽、イヌワシ1羽を飼育している。

しかし、時代は変わった。

鷹匠にとって、現代は決して恵まれた環境ではない。

逆風に晒されているといってもいい。

熊鷹の獲物の95%が野うさぎなのだが、松原さんによると、近年、激減しているという。原因は不明だ。

その影響で、以前は1日狩りに出ればたいてい1羽か2羽は獲れていたが、今は収穫なしの日も多い。

もともと、うさぎの毛皮は50円、肉も2000円にしかならないから、収入としての影響はない。

それより、狩りをする喜びを味わえなくなっていることが問題なのだ。

松原さんは「山に狩りに行っても、獲物がいないのは寂しい」と呟く。

今、松原さんと同じように熊鷹やイヌワシを操れる人は日本にいない。

この伝統的な狩猟スタイルは、もはや風前の灯といってもいいだろう。

それでも、松原さんは鷹匠の道を「一生をかけて追求していく」と語る。

「まだ師匠を越えられない部分があるんです。

それは鷹との信頼関係です。

師匠は吹雪という鷹を飼っていましたが、師匠と吹雪との間には深い絆がありました。

師匠がどんなに触っても全く平気でいるのに、ほかの人が近づいてきたらすぐに威嚇したり、飛びかかる。

ふぶきは27、28歳ぐらいまで生きましたが、ほんとに師匠と一心同体のようでした。

この域に達するには、まだまだ自分を磨いていかなければならないと思います」

孤独な道のりである。

鷹匠としての喜びや苦しみを分かち合う師匠も、同志もいない。

弟子入りさせて欲しいと手紙を送ってきた若者に「年収24、25万で農家や工事現場で働いて生活をしている」と返事を書いたら、それっきりだった。

ほかにも何人か弟子入りの志願者がいたが、実情を伝えるとみんな離れていった。

理解者ばかりでもないだろう。

応援してくれる人ばかりでもないだろう。

「自然と一体の豊かな生活」という言葉では言い表せない艱難辛苦があったはずだ。

もしも本当に満ち足りた生活なら、後に続く人が出てくるはずだ。

でも誰もいない。

この40年間、松原さんは山の中だけでなく、社会においても本質的にはひとりだった。

そして、孤高の存在になった。

その求道の旅を支えたのは、鷹だった。

「いつも長い時間、鷹を腕にとめていると、まるで人間でもあるかのような錯覚すら覚えることがあるんです。鷹は常に超然としていて、人間に媚を売ったり、擦り寄ることもありません」

松原さんの目に力がこもった。

「私も、他人に媚びへつらったり、他人の言うことを聞いて生きるのではなくて、鷹のように生きていきたい」

取材が終わった後、鷹狩の装束に着替えてもらい、撮影をさせてもらうことになった。

熊鷹は見知らぬ人間に対して神経質ということで、性格が鷹揚だというイヌワシの昆崙(こんろん)号と一緒に、表に出てきてもらった。

降りしきる雪の中、時折、互いに視線を合わせながら静かに佇む松原さんと昆崙号の姿を見て、僕はただただ美しいと思った。

それは、名もなき男が40年かけて追い求めた業の極致、ひとりと一羽の圧倒的な一体感を目の当たりにしたからかもしれない。

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」の3つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

-

-

update | 2014.3.28

ひとり伝統を守り続ける日本最後の鷹匠 孤高の道を、鷹とともに

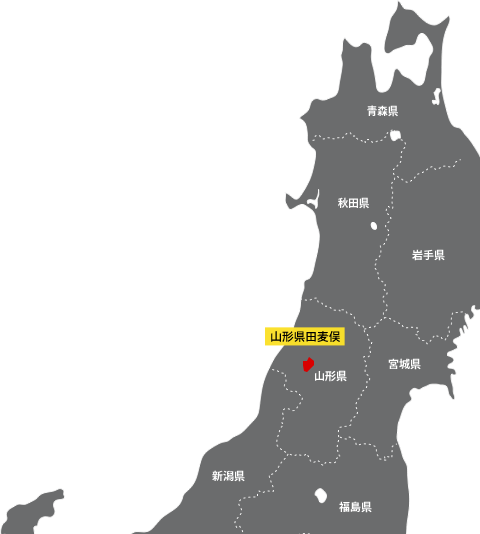

- 山形県 田麦俣

-

日本でただ一人の鷹匠。松原英俊の公式Webサイト。

[Web] http://august-snow.jp/

ライター 川内イオ

1979年生まれ、千葉県出身。広告代理店勤務を経て2003年よりフリーライターに。

スポーツノンフィクション誌の企画で2006年1月より5ヵ月間、豪州、中南米、欧州の9カ国を周り、世界のサッカーシーンをレポート。

ドイツW杯取材を経て、2006年9月にバルセロナに移住した。移住後はスペインサッカーを中心に取材し各種媒体に寄稿。

2010年夏に完全帰国し、デジタルサッカー誌編集部、ビジネス誌編集部を経て、現在フリーランスのエディター&ライターとして、スポーツ、旅、ビジネスの分野で幅広く活動中。

著書に『サッカー馬鹿、海を渡る~リーガエスパニョーラで働く日本人』(水曜社)。

![ひとり伝統を守り続ける日本最後の鷹匠 孤高の道を、鷹とともに[後編]](images/title.png)

![ひとり伝統を守り続ける日本最後の鷹匠 孤高の道を、鷹とともに[前編]へ](images/zenpenhe.png)