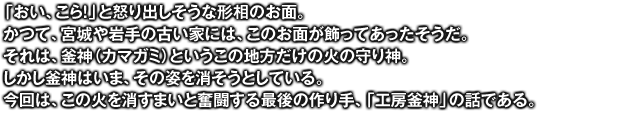

今はたった一人の釜神職人だ。

ここ数年、人生に寄り添ってきた

現代の釜神様らしい姿だ。

それから、大場師匠はガラリと変わった。自分の作品はもう作らず、つきっきりで沼倉さんを指導。そして、ますます怖くなった。

そこ違う! 考えろ! 頭使え!

馬鹿か、おまえ! もう帰れば!

数々の罵声に耐えながら、沼倉さんは釜神を彫り続けた。そして、ついに師匠も「よくやったなあ」と嬉しそうにすることが増えた。師匠が喜ぶと沼倉さんも嬉しくなり、ますます精が入る。

そんなある日のことだ。

「俺の後をついでくれないか」

と切り出された。高齢の師匠は、もう自分の余命が長くないことを分かっていたのかもしれない。

しかし、沼倉さんはサラリーマンである。養っている奥さんもいる。だから最初は、「じゃあ、仕事しながらやろうかなあ」と考えた。

しかし、なぜだろう。まるで突き動かされたように、仕事を辞めてしまったのだ。そして、今の場所を見つけ、工房を兼ねたお店を開いた。

奥さんの幸枝さんは、その時をこう振り返る。

「本当はねえ、趣味にして、定年退職してからやって欲しかった」

でもねえ、と晴れ晴れとした顔でこう続けた。

「『あんたの人生だから好きなようにやってみたら』って言ったの。そういう『やりたい』っていう熱は、その時しかないものでしょう。そういうものが見つからない人もいるもんねえ」

聞いている私は、じんと体が熱くなった。

その通りだ。

長い人生の中で、誰だってそういう自分の「熱」を感じる瞬間がある。でもそれは、時として花火みたいに一瞬で消えてしまう。五十にして、その花火に向かって走り出すのは簡単ではないはずだ。

「先のこと考えてもしょうがないしねえ。計画的にやってても、明日どうなるかわからないもんねえ」

そんな奥さんの言葉を、沼倉さんは静かに聞いていた。その何気ない言葉は、この地で聞くと妙な迫力をともなう。実際、沼倉さんの独立後に東日本大震災が起こり、大勢の人が亡くなった。その中には「いつかやりたいこと」を胸に抱えていた人もいただろう。

生活は一変。ノミを手に、木と向かい合う日々が続く。それは、何十年と生きた老木を、「神様」に生まれ変わらせる作業。どうやって彫るのか、どんな表情にするか。師匠は二年前にこの世を去り、もう教えてくれる人はいない。

「迷う時は、先生に言われたことを思い出してやってるよ。やっぱり先生はすごかったよねえ。違うよねえ」

そんな「工房釜神」にも、少しずつお客さんが現れるようになってきた。先のあや子さんもそんな一人だ。お客さんは今や日本全国からやってくる。

そういえば、こんなこともあった。

その人は、二時間くらいかけ、じっくりお店の中を見ていた。

「昔、自分の家に釜神様があって、なつかしくて。自分が生まれる前からあって、おじいさんからこれは『釜神様』というものだと聞きました」

男性の故郷は、福島県。福島には釜神文化がないはずだったが、どうやら家を建てた大工さんが宮城の人だったようだ。

その人の家は、飯舘村にあった。福島第一原発事故の後、全国的に名が知れるようになったあの場所である。

「原発の影響で今は家族が離散しました。今は、じいちゃん、ばあちゃん、自分、奥さん、子どもは3カ所にわかれて暮しています」

と男性は話し続けた。

「そんな時に、昔の家にこの釜神があったことを思い出して......。なつかしくなって来てしまいました。今はアパート暮しだから、そんなに大きいものは買えないけど」

と言いながら、かなり大きいものを選び、持ち帰ったそうだ。

人はなぜ釜神を側に置きたくなるのだろう。

一人だけでも、その持ち主の話を聞いてみたいと紹介してもらったのが、冒頭のあや子さんだった。

彼女は突然の来訪者の私に、丁寧に話をしてくれた。

「私ね、釜神様をみているとおじいさんを思い出すの。怖くて、優しいおじいさん」

穏やかな邸宅暮しに見えたあや子さんの人生も、また激動だった。

あや子さんが釜神を手に入れた時、彼女はまだ独身だった。当時は仙台で飲食店を営んでいたそうだ。一人暮しの狭い部屋の中で、彼女は釜神様を飾っていた。

「釜神様はお台所の神様でしょう。お台所は、家の中心、食べていくことの中心。家族が集う場所でもあるの。釜神様は、そういう場所を守る存在なのよ」

その後、東日本大震災に襲われ、長引く不況で飲食店は閉店。しかし縁あって今の旦那さんと結婚し、この大きな家に嫁いできたのだという。

コーヒーを飲みながらあや子さんは、釜神様の方を向いた。

「その間ね、釜神様は私と一緒にずっとついてきてくれたのよ。人にはいろんな時期や人生の流れってあるでしょう。時には、藁をもつかみたい時だってある。その時に何を信じるのかはその人次第なのよね」

そうだ。かつてから台所は、人間の営みそのものだった。穏やかな毎日に災いがふりかからぬよう、人は釜神様を側に置く。そして、離ればなれになった家族でも、逆に新たな家族を見つけた人でも、それぞれの人生に静かに寄り添っていく。

ところで、“神様”を作るってどんな気分ですか、と沼倉さんに聞いてみた。

「いやあ、特に感じるもんないねえ」

飾らない沼倉さんらしい答えだ。しかし、ふっと何かを思い出したようにあるエピソードを語り始めた。

一人のお客さんが、ここで手に入れた釜神様を神社に持ち込み、「魂入れ」を頼んだそうだ。「魂入れ」とは、お守りや神棚に祈祷をしてもらい、浄化してもらう儀式である。

ところが、釜神様を手にした神主さんは、「ああ、これはもう入ってるよ」と言ったそうだ。なんだかそれ自体が伝説みたいな話である。

「うん、まあ、よくわかかんねえけどさあ、俺の気持ちが入ってるのかなーって、ハハ」

と沼倉さんは笑った。何気ない話だったが、私は、なんだかドキドキした。「俺の気持ち」というけれど、一体それは何なのだろう。

そんな私の内心も知らずに、沼倉さんの話は続く。

「なんか釜神様を作りはじめてから、不思議なことが多いんだなあ。あのね、私はガンなんですよ」とやぶからぼうに言いだした。

去年の2月、急に足が腫れて、病院にいくと診断は悪性リンパ腫。手術はできない状態なので、放射線治療を行った。その後、抗がん剤治療を3週間に1度受けるために通院した。

「毎回、8万8千円かかるんだけど、こんな生活でカネないじゃないですか。でも治療の前になると売れるんですよ。3週間に1回、治療に必要な分だけ売れるの。あれは、不思議だったなあ」

幸枝さんも、抗がん剤治療の時は病院についていった。

「毎回すごく時間がかかるのね。会計も閉まる時間になっても終わらなくて、とにかく8時間くらいずっと隣で座ってた。病院の人たちには、この人よっぽどヒマなんだろうなーって思われてたでしょうねえ! この人の辛さは私にはわからないけど、一緒に座って、どんなもんだろうって想像してた」

そしてガン治療が一段落したいま、また沼倉さんは釜神を作り続ける。

いまは3人のお客さんが完成を待っているが、期限は設けていない。無理のない範囲で、自分のペースで作っている。それは、「たとえ明日世界が滅亡しようとも、私は今日リンゴの木を植える」と言ったマルティン・ルターをほうふつとさせた。

その後の結果はどうあれ、後世に何かを残そうとしているのだ。

一人の職人として。

インタビューが一段落すると、沼倉さんは工房でノミをふるい始めた。ざくざくと、荒削りに。でも確実に彫り進んでゆく。

「人は釜神様を、自分の心で見てるのよね」

幸枝さんは、ズラリと並ぶ釜神様を眺めながら最後にこう言った。「自分が寂しい時は、寂しく見えるし、悪いことした時は、怒られている感じがするの。でも、笑って見える時もある。だから、その時、その時の心で見てるのね」

「オマエ、いいこと言うなあ」と沼倉さんが顔を上げて感心した。いつも、こんな風に奥さんが言葉をうまく付け足してくれるそうだ。

「そうなの。私たちはさあ、0.5と0.5ずつで、二人で一人前なんだ」

と奥さんは微笑んだ。素敵な夫婦だなあと思った。

その時、ここで生まれた釜神様に何が入っているか、わかった気がした。

それは、愛のようなものなのではないだろうか。

物づくりに対する職人の無心の愛。師弟の厳しい愛。そして、幸枝さんの家族に寄り添う気持ち。そういう気持ちが入って、老木がいつしか神様になる―。

インタビューが終わると、二人は近所の天ぷら屋さんに連れて行ってくれた。沼倉さんは、大盛りの穴子天ぷらを頼み、私と幸枝さんはカキフライを食べた。

「そういえば、ここだったねえ」と幸枝さんは思い出したように行った。

そこは、二人が初めてデートにきた店なのだそうだ。

あ、そうだっけ、と沼倉さんは少し照れたように天ぷらを食べ続けた。

- ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」の3つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

-

-

update | 2014.2.26

柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて

- 工房釜神

-

古来より宮城・岩手県の一部だけに伝わって来た釜神様を製作・販売を行う。全て手彫りで、大小、黒塗装、白木等の釜神様を展示。

※ 当分は土・日・祝祭日だけの営業

【観光についてのお問い合わせ】

〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字町118番地

[TEL] 080-5226-1509

[Web] 工房釜神

川内 有緒 ノンフィクション作家

日本大学芸術学部卒、ジョージタウン大学にて修士号を取得。

コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。

その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。

2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。

書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。

著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。

![柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて[前編]](images/title.png)

![柱の上の怖くて優しい神様 宮城県・松島の「工房釜神」を訪ねて[前編]へ](images/zenpenhe.png)