#2「集落にアートが欲しい」

越後妻有の玄関口、十日町駅で私を迎えてくれたのは、飛田晶子さんという温かい雰囲気の若い女性だった。飛田さんは、「大地の芸術祭」を運営するNPO法人越後妻有里山協働機構 (以下NPO)で働き、「夢の家」など幾つかの作品の運営を担当しているそうだ。

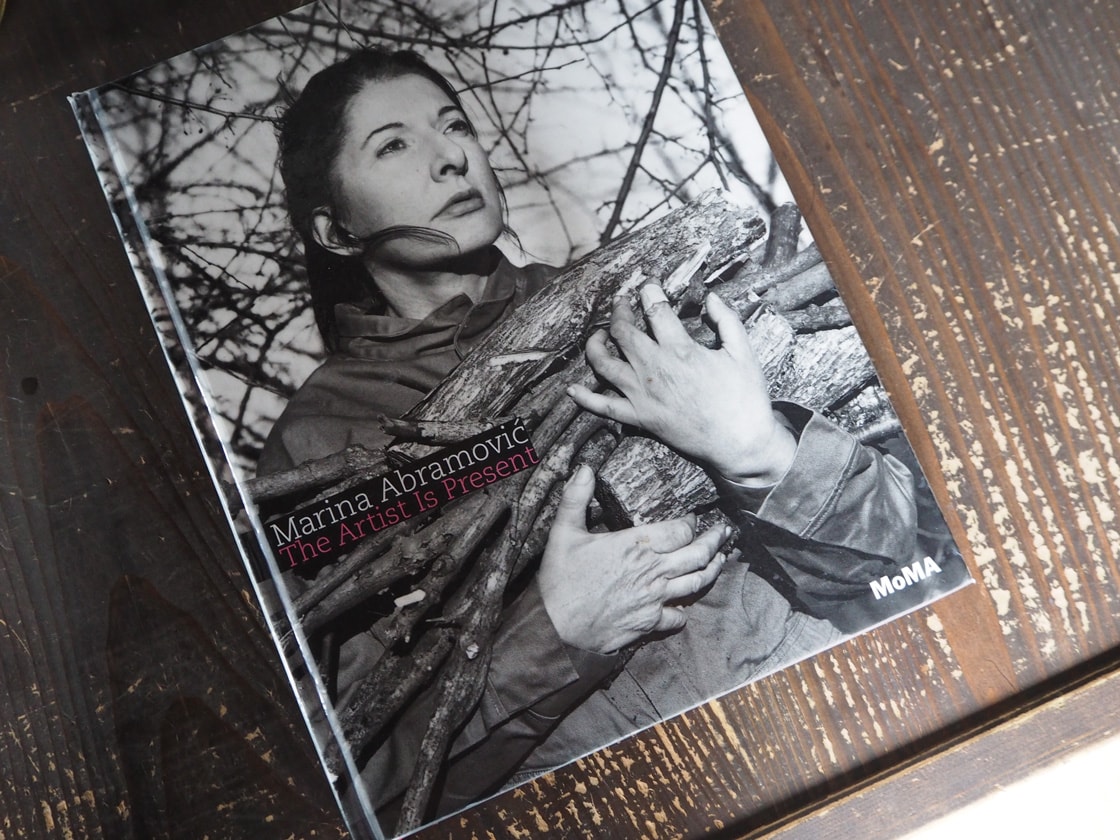

この地域には、30ほどの「空き家作品」(古民家を使った作品)があるが、中でも「夢の家」は第一回目(2000年)の作品で、空き家作品の記念すべき第一号である。作者は旧ユーゴスラビア出身アーティストのマリーナ・アブラモヴィッチ。

「(夢の家がある)松之山は、豪雪地帯の越後妻有の中でも特に雪も多くて、過疎高齢化が厳しいんです。だからこそなんですが、(芸術祭の)最初から集落も協力的だった地域です。第一回目の芸術祭が企画された時に、200ほどある地域の集落に対し、『あなたの集落の中にアートが欲しいですか』と聞いたらしいのですが、その時に手を挙げた集落は三つだけで、その一つが松之山だったと聞いています」

その松之山の中でも、特に上湯集落は、上水道がきたのも数年前、冬の積雪は最大5メートルを超えるという隔絶された地域。そういう場所で「アートが欲しい」なんてすごいなあと思ったが、当時の町長がとても理解がある人だったそうだ。

というわけで、マリーナが初めて集落の上湯を訪れたのは、芸術祭の前年、1999年のことだった。黒ずくめの服で身を固め、長身のマリーナは、集落ではいかにも異質な存在だった。もちろん誰もがマリーナ・アブラモヴィッチなんて聞いたこともなかった。

マリーナは、旧ユーゴスラビアでアーティストして活動を始め、自分自身の身体と精神を極限まで酷使した過激なパフォーマンスで高い評価を受けてきた。彼女の活躍は一言では言い表せないほどだが、例えばベネチア・ビエンナーレでは牛の骨を磨くというパフォーマンスで賞を受賞している。

そんなマリーナが、「大地の芸術祭」でこだわったのが、古い家だった。まだ空き家作品がなかったことを思えば、その先見の明はすごいものがある。そして集落から、激しい風雪に百年以上も耐えてきた古い家を見せられたマリーナは、「期待以上だ」と大いに喜んだ。そして、彼女は「町長さんの親しみやすさと温かさに感動した。さらにこの土地の人たちの強い存在感との関わりの深さに気づいた」と日記にしたためた。

しかし、集落の住民の方は戸惑いが隠せなかった。「アートが村にやってくる」と聞いた時、人々がイメージしていたのは、明るく華やかな絵画や彫刻だったかもしれない。少なくとも、「夢の家」のようなものではなかっただろう。

なにはともあれ、前衛的な外国人アーティストと素朴で雪深い集落の人々は、深い雪の世界で劇的な出会いを遂げた。その続きはまた後ほど。