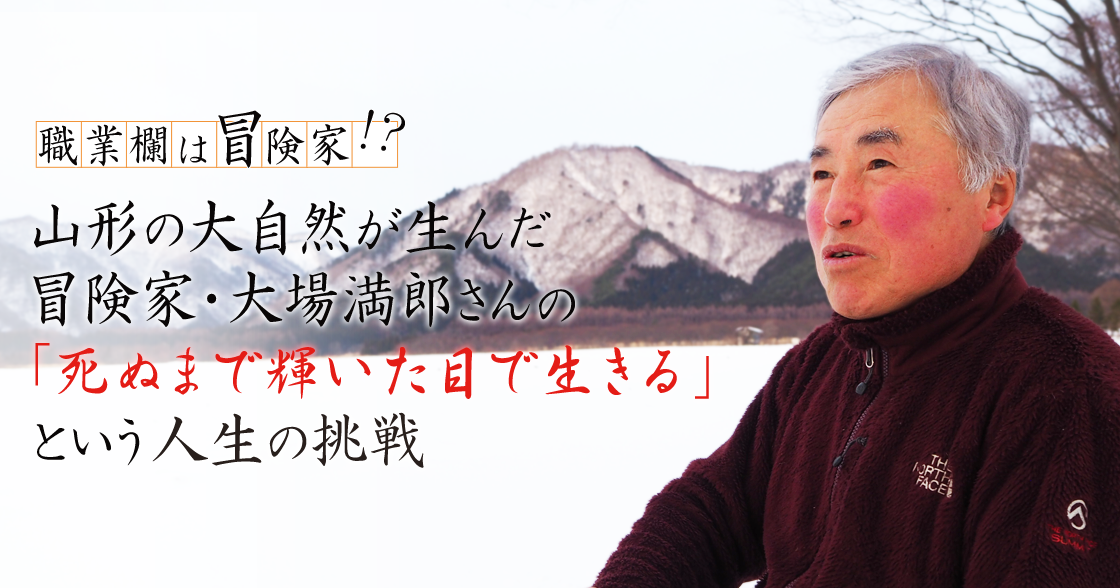

職業欄は冒険家!?

山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦

写真= 川内有緒

未知の細道 No.129 |10 January 2019

#12どこでだって冒険はできる

夕方、私たちは冒険学校の前に広がる雪景色を眺めながら、雲の向こうに沈みゆく夕日を眺めた。夕日が落ちる直前には、凍てつく風が吹き始め、最上町の冬の厳しさを思わせた。最上町の長い冬はまだ始まったばかりだ。

「川内さん、俺、北極いってよかったよ。(極地)を歩いたことばかりじゃなくて、いろんな人に会えたもん」

と大場さんはポロリと言った。

その時の大場さんの頭の中に、誰が浮かんでいたのだろう。きっと、人生という冒険のなかで出会った大勢の人たちのことを想っているのだろう。

――もし大場さんが都会に生まれていたら、果たして冒険家になっていただろうか――

急にそんな疑問が頭に浮かんできた。質問をしてみると大場さんは、「いやあ、それはわかんね! そんなの、わかんないよ、川内さん!」と正直に答えた。

その通りだ、仮定のことなど、誰もわかりはしない。

ただ、それでも確かなことはある。この山形県最上町の豊かで厳しい大自然こそが、冒険家としての強い根っこを育んだことだ。

「そう、俺を育てた故郷の農業と、出稼ぎの時のドカタの体験が北極を歩かせてくれたんだよ。だから俺はいつもいろんな人に言ってるの。農家のおばちゃんはみんな北極を歩けるよって!」

そう考えれば、人はどんな場所でも冒険ができるし、誰もが冒険家になれる可能性を秘めて生きている。

それでも、思い違いをしてはいけないのは、大場さんにとっては、「冒険家」という肩書きを得ることが人生の目的ではなかったことだ。

大場さんは自身の本のなかでこう書いている。

「世界初の両極単独徒歩行」という“勲章”が加わった今でも、わたしの夢は変わらない。それはあの鷹匠のじっちゃんのように、死ぬ間際まで輝いた目をして生きていくことである

大場さんにとっては、きっと北極も南極もあくまで通過点でしかなかった。そこに住む人々と出会い、友人と助け合い、大自然に身を置き、地球と対話すことを楽しむ。そんな風にいつでも輝いた目をして生きるひとつの手段が、冒険だったのかもしれない。

今でも大場さんは山の中を走り、川でカヌーに乗り、パラセールで雪原を進む。その元気な様子を見ていると、80歳でエベレストに登頂した三浦雄一郎さんみたいに、望めばまた北極を歩けそうだ。

だから思わず聞いてみた。

「大場さん、もう一回北極にいってみたいですか?」

すると大場さんは、迷いなく即座に答えた。

「いや、いまはもういいかな。ひとりで満足するくらいたくさん歩いたから! いまは生きてることが冒険だから。友達も親もみんな死ぬときは死ぬでしょう。だから、人間はこうして生きていられること自体が冒険なんだ。北極に行ってよかったのは、そう感じることができること。それが宝だね」

未知の細道 No.129

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

山形県の大自然を楽しむ旅プラン

予算の目安15.000円〜

- 1日目

-

「おくの細道」で松尾芭蕉が超えた難所「山刀伐峠」が、現在ではハイキングコースに。たくさん山を歩いて歴史や自然を感じましょう。また途中で「冒険学校」で、大場さんが実際に使った冒険の装備を見学し、冒険気分を味わっては。

夜は千年以上の歴史がある赤倉温泉に一泊。 - 2日目

-

近辺の赤倉渓谷で渓流釣り(夏)、赤倉温泉スキー場ではスキーを楽しんで(冬)。

全国的にも珍しい平坦な場所の分水嶺「境田分水嶺」の見学もおすすめ。(ここから、川が日本海と太平洋側に分岐してゆきます)

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

最新の記事

- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25

- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10

- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25

同じライターの他の記事

- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10

- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10

- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10

人気の記事

- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10

- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25

- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

川内 有緒

コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。