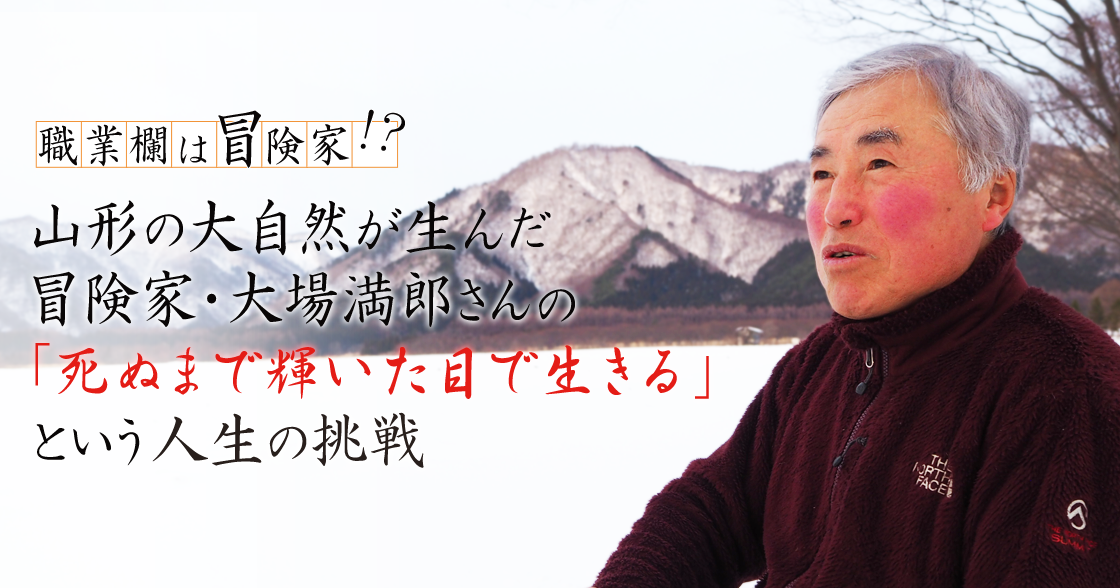

職業欄は冒険家!?

山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦

写真= 川内有緒

未知の細道 No.129 |10 January 2019

#7氷の上を1750キロ

こうして、1994年から1997年にかけて、4回にわたる単独徒歩による北極海横断の挑戦が行われた。「前人未到」というだけあって、その過酷さはこれまでと桁違い。挑戦は苦闘の連続だった。なにしろ、北極には大陸というものがない。だから、凍って流れていく海の氷の上を、ソリを引きながら渡っていく。流される氷がぶつかりあって、すぐそこの氷が一気に割れてしまうこともあった。

「北極はいつもすごい音がするよ。ゴーンゴーンとか、ズッズッズッ、ザッザッザッ、ブゥブゥブゥとか」

特に2回目の挑戦では、ひどい凍傷にかかり、足の指全てと手の指の二本を切断した。その時のことを振り返り、大場さんこう言う。

「本当は、うまくいかないときはやめた方がいいんだ。もう一回仕切り直したほうがいい。でも、それが難しいだよね。このまま日本に帰ったら人になんて言われるかなとか、せっかく応援してもらったのに、とか。日常生活でもおんなじだよね。このまま進んではいけないってわかってても進んじゃうんだ。だから会社がつぶれたりとか、いろんな問題を引き起こしてしまうんだよね」

また大場さんは、一連の挑戦の途中で、結婚を約束した恋人を病気で失くしている。だから一時期はもはや冒険どころではなかった。

「もう日本にいられないくらい落ち込んでしまって。その時に、知り合いがポール(アメリカ人で、世界的サックス奏者のポール・ウィンター)のところにいったらいいんじゃないか、って勧めてくれたんですよ。ポールには初めて会ったんだけど、コネチカット州の広い農場がある敷地に暮らしていて、そこで俺は有機栽培で無農薬の野菜を作ってた。それを使った料理を囲んで、世界中から集まったミュージシャンが演奏して。そういう生活をしているうちにまた元気になれたんです。不思議ですよね、いつも必ずこうして助けてくれる人が現れるんですね」

そうして迎えた4回目の挑戦は、1997年の2月に始まった。今回は、それまでの3回とは異なる作戦をとることにしていた。それは、北極点で、飛行機による物資の補給を受けることだ。ソリで全てを運ぶ「無補給」という部分を諦めたのである。その時、「補給係」という生命線ともいえる大役を頼まれたのが、前述のいわきの志賀忠重さんだった。

志賀さんは、冒険のサポートについては何も知らなかったものの、自分の仕事を投げ出して、2ヶ月以上もレゾリュートに滞在。無我夢中で冒険のサポートを行った。

大場さんは、遺書を書くほどの窮地に追い込まれながらも、出発から122日後、無事にゴールのワードハント島に到着。その日は、素晴らしい日本晴れだったという。ゴール地点まで迎えに行った志賀さんと大場さんを写した写真は、翌日の朝日新聞の1面を飾った。

未知の細道 No.129

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

山形県の大自然を楽しむ旅プラン

予算の目安15.000円〜

- 1日目

-

「おくの細道」で松尾芭蕉が超えた難所「山刀伐峠」が、現在ではハイキングコースに。たくさん山を歩いて歴史や自然を感じましょう。また途中で「冒険学校」で、大場さんが実際に使った冒険の装備を見学し、冒険気分を味わっては。

夜は千年以上の歴史がある赤倉温泉に一泊。 - 2日目

-

近辺の赤倉渓谷で渓流釣り(夏)、赤倉温泉スキー場ではスキーを楽しんで(冬)。

全国的にも珍しい平坦な場所の分水嶺「境田分水嶺」の見学もおすすめ。(ここから、川が日本海と太平洋側に分岐してゆきます)

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

最新の記事

- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25

- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10

- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25

同じライターの他の記事

- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10

- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10

- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10

人気の記事

- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10

- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25

- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

川内 有緒

コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。