栃木県鹿沼市

日本文化の神聖な場面では、あちこちで「麻」が使用されている。私たちは「麻」という植物のこと、どれだけ知っているんだろう。生産地である栃木県鹿沼市で、麻農家を営む大森さんを訪ねた。

写真= ウィルソン麻菜

未知の細道 No.249 |15 Jan 2024

-

名人

-

伝説

-

祭

-

挑戦者

-

穴場

最寄りのICから【E4】東北自動車道「鹿沼IC」を下車

最寄りのICから【E4】東北自動車道「鹿沼IC」を下車

#1麻という植物について

「自分の名前の意味を、親に聞いてきましょう」という宿題があった。

たしか小学校低学年くらいだったと思う。「麻菜」という名前の持つ意味を、帰宅後に母に尋ねると、漢字の意味から教えてくれたのを覚えている。それまでは音の響きだけで認識していた自分の名前が、漢字とともに初めて意味合いを持った。

「麻という植物はとっても強いんだって。強くてたくましい子に育ってほしいなあと思って、その字にしたんだよ。そこに春生まれだから菜の花の『菜』をつけたの」

当時、麻についてはなにも知らなかったけれど、とにかく強い植物なんだというイメージがしっかりとついた。

麻とは、アサ科アサ属の「大麻草」のことだ。今では海外から持ち込まれた亜麻(リネン)なども含めて「麻」と呼ばれるが、もともと日本では大麻草のことを麻と呼んだ。大麻草と聞くと、なんだか危ないもののようなイメージをもつ人もいるかもしれないが、麻は本来、とても神聖なものとして扱われてきた植物。神道の祓い具である「おおぬさ」や、神社にあるしめ縄、横綱のしめ縄にも、麻が使われる。

それらに使われているのは、麻のなかでも「精麻(せいま)」と呼ばれる繊維部分。麻の茎の表皮を剥ぎ、さらに削り上げたものだ。

この日、私はその精麻をつくる工程を体験させてもらいに、栃木県鹿沼市にある野州麻紙工房(やしゅうましこうぼう)を訪ねた。この工房を運営する株式会社ジャパン・ヘンプ・クリエーション代表の大森芳紀さんは都道府県知事の免許を受けて、栽培や繊維加工を生業とする麻農家の8代目。今回、時期的に畑を見せてもらうことは叶わなかったが、大森さんが体験用の麻を準備して私を迎えてくれた。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

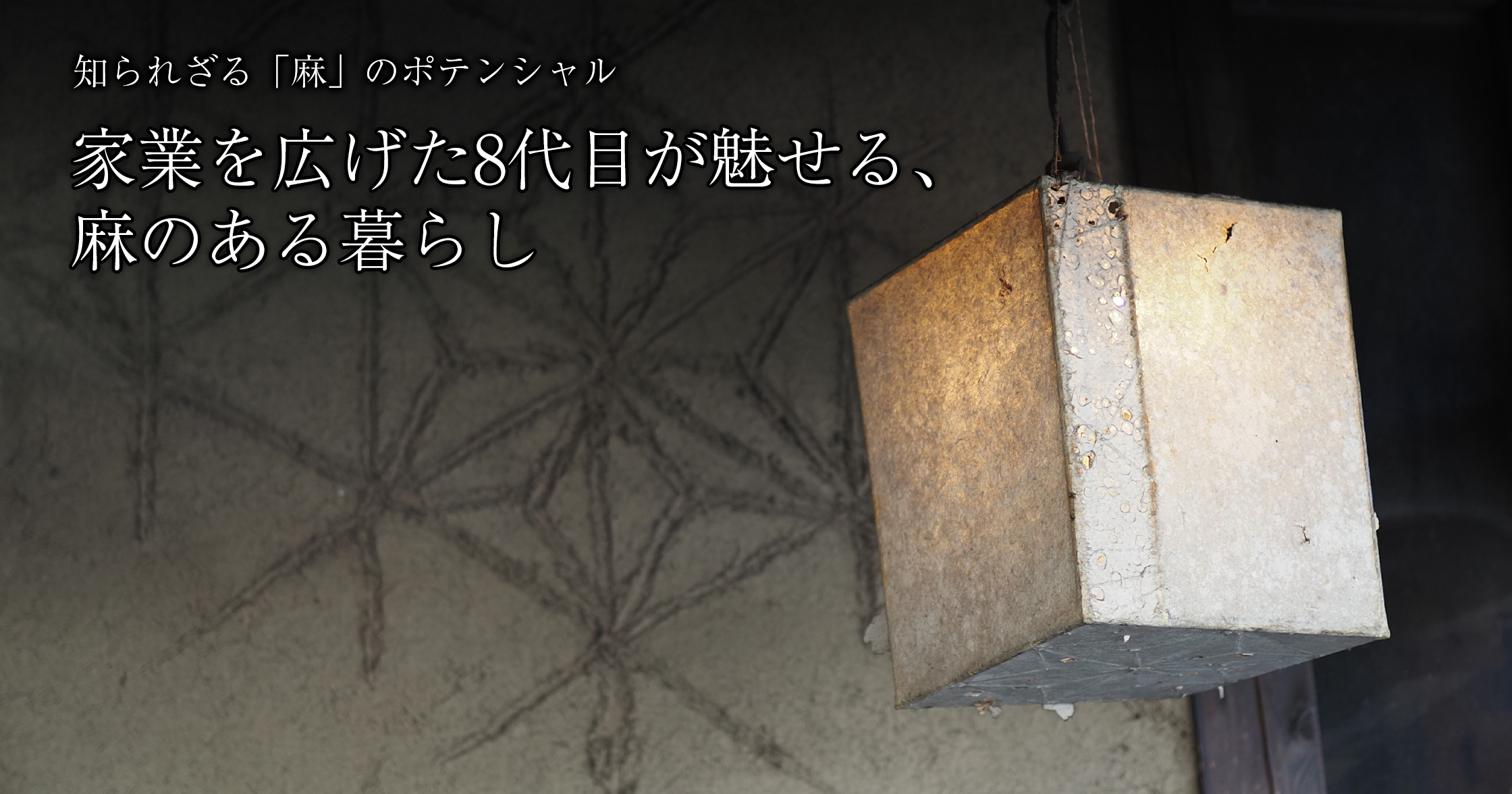

家業を広げた8代目が魅せる、麻のある暮らし

-

町中からは少し離れた自然豊かな場所に「野州麻紙工房」はある。現在、カフェの運営はしていないが、カフェ奥のギャラリーで麻を使った作品や商品を見ることはできる。工房の近くには自然を楽しめる公園や、鹿沼名産の蕎麦が楽しめるお店もあるので、車で散策するのもおすすめ。

野州麻紙工房

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。