#8麻をもっと身近にするものづくり

それまで、繊維を取ったあとの茎部分「麻殻」と、精麻にする過程で出る「麻垢」はほとんど使われることがなかった。調べてみると、たしかに精麻は日本文化において欠かせないけれど、麻自体はまだまだ人々の暮らしに身近なものではないことがわかった。

「身近に使えるものが作りたいと思って、まずは衣類を作ろうとしました。でも、1年かけても着物3着分しか作れないことがわかったんです。それだと値段も高くなるし、きっと箪笥の奥にしまわれて着る機会もほとんどない。そういうことじゃないなって思って」

人が暮らしのなかで使えるものを作りたい。ひとつの土器から暮らしに思いを馳せていた大森さんだからこそ、日々のなかに溶け込む麻製品を模索しはじめた。

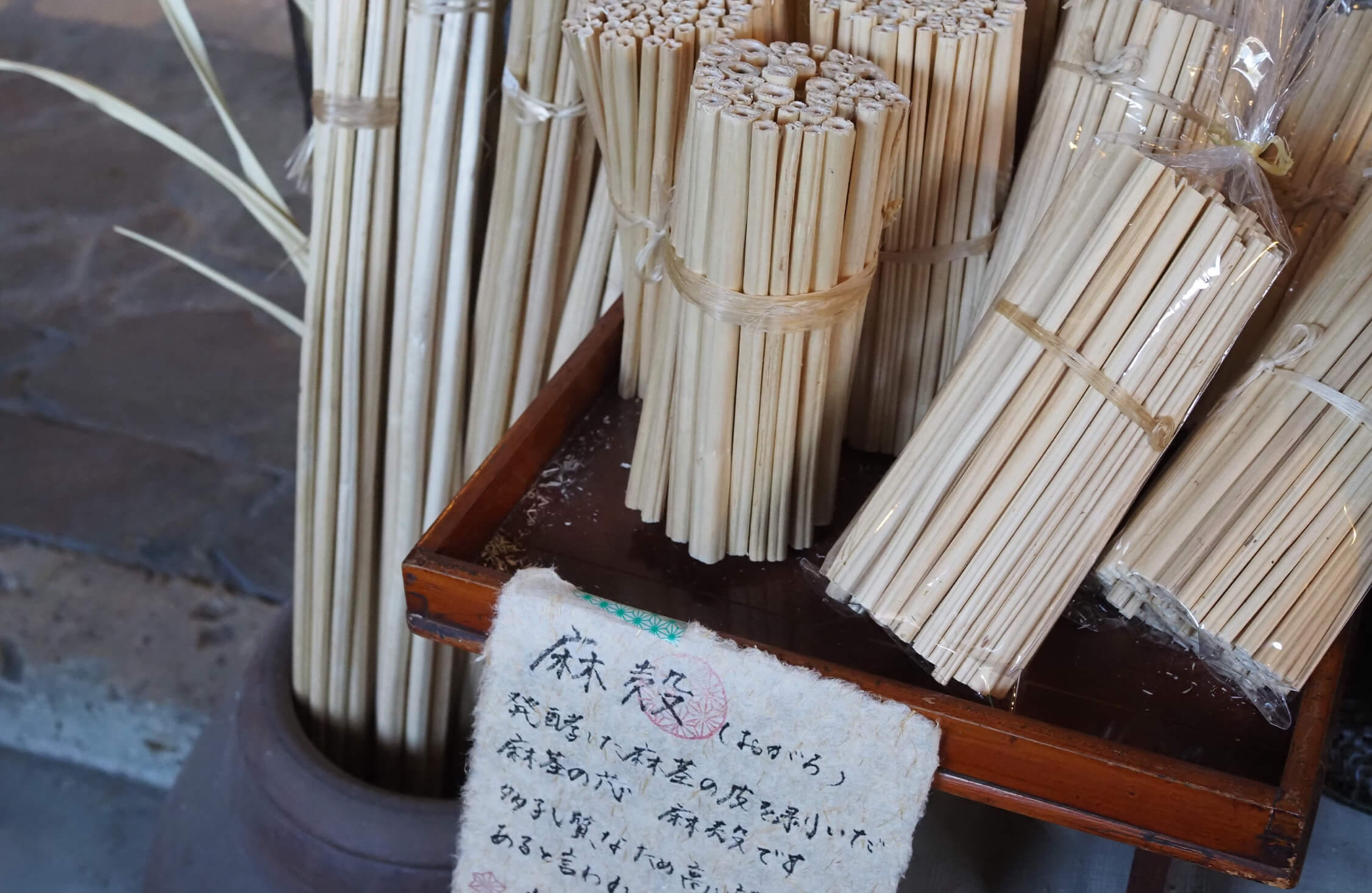

最初に目をつけたのは麻垢。麻ひきで精麻から引き剥がされ、一見泥のようにも見える麻垢には繊維クズがたっぷりと含まれる。水に強くて土に還りにくいため肥料にもできず、廃棄される部分だった。この強い繊維クズは、紙にならないだろうか……。

一般的な紙の素材は、クワ科の落葉低木である楮(こうぞ)が中心。麻を少し混ぜ込んだものはあっても、麻100%の紙は存在していなかった。その理由を、制作過程で大森さんは知ることになる。

「関東近辺の紙漉き屋さんを回って、どうにかならないですかねって相談してみるんですけど難しかった。熱にも水にも強い麻の繊維では、楮と同じやり方をしてもなかなか紙にはならなかったんです」

それでも麻の繊維を生かした紙づくりを諦めきれなかった大森さんに声をかけたのが、のちに紙づくりの師匠となる熊本県水俣市の浮浪雲工房の金刺潤平さんだった。竹から紙を作っていた金刺さんの手法に、大森さんは可能性を感じた。

「竹みたいな硬い素材でも紙にできるんだ!と。畑の農閑期である秋から冬にかけて熊本に泊まり込んで、紙づくりを手伝いながらいろいろ実験させてもらいました」

合計で1年半ほど熊本に通う生活を続け、なんとか紙の形になったところで修行は終了。でき上がった麻100%の紙は、気温の変化や湿度によって劣化しづらく、長い年月もつ強いものだった。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

家業を広げた8代目が魅せる、麻のある暮らし

-

町中からは少し離れた自然豊かな場所に「野州麻紙工房」はある。現在、カフェの運営はしていないが、カフェ奥のギャラリーで麻を使った作品や商品を見ることはできる。工房の近くには自然を楽しめる公園や、鹿沼名産の蕎麦が楽しめるお店もあるので、車で散策するのもおすすめ。

野州麻紙工房

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。