#9エピローグ・宮沢賢治が教えてくれたもの

三日目の朝。人首の町を離れる前に、友達と二人で、近所をもう一度、散歩してみることにした。

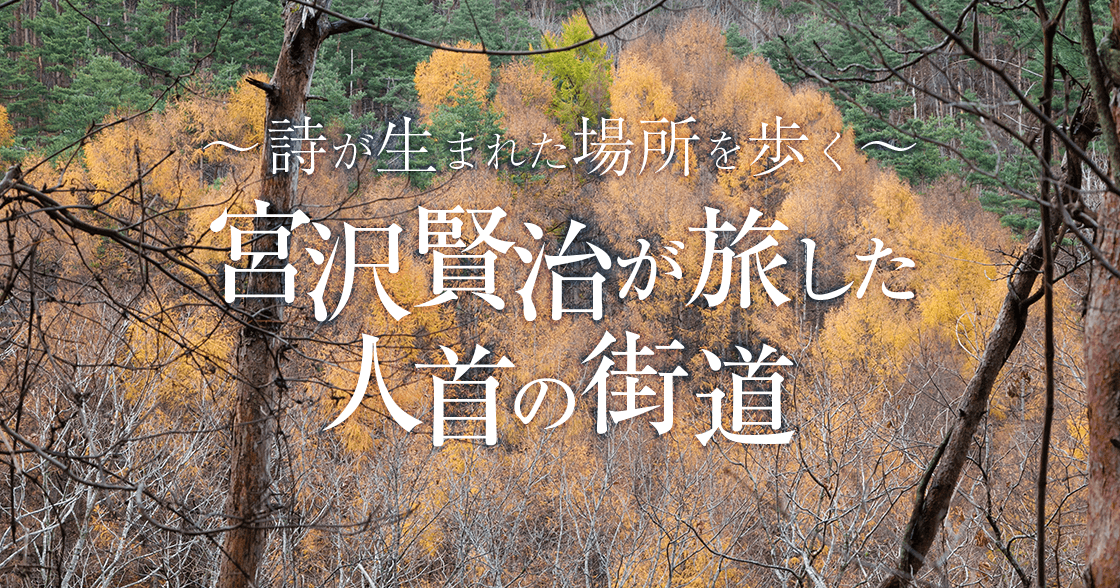

ほぼ江戸時代のまま残っている城内の区割、そして今はすっかり草に埋もれた人首城跡の入り口、大正時代から立っているという擬洋風建築の立派な住宅、今でも夕方になると鳴らされるフランス製の鐘だけが残ったカトリック教会の跡地など……、きっと賢治もこれらを目にし、耳にしたに違いない。そんなことを考えながら、小高い丘の上にある神社の階段を登ってみる。町の人が「壇ケ丘」と呼ぶところだ。

賢治の下書稿には、壇ヶ丘のことも含めて、人首の朝の風景を、このように書かれている。

「丘には杉の杜もあれば/赤い小さな鳥居もある」

「水沢へ七里の道が/けさうつくしく凍ってゐて/藻類の行商人や/税務署の濁密係り/みな藍靛の影を引いて/つぎつぎ町を出てくれば/遠い馬橇の鈴もふるえる」

『五輪峠・賢治マップ』(賢治街道を歩く会、2013)より引用

階段を上ると、この町が見渡せる。町が昔ながらの佇まいなのは、開発に遅れ、時代に取り残されたからだ、と言えるかもしれない。でもその結果、私たちは賢治が見た風景と変わらぬ世界を今でも見ることができる。

町の向こうには昨日と同じように美しい山がある。本格的な雪もそろそろと思わせる冷気が小さな町を包み込んでいて、その中に家並みが光って見える。屋根の下には暖かい暮らしがあって、通りをゆっくり歩く人々が小さく見える。賢治が書いてきた作品は、そんな昔から変わらぬ岩手の暮らしの中にある光や音、色、匂いに満ちていて、それこそが、私たちにとって本当は一番大切で美しいものなのではないか、と語りかけてくれるような気がする。

ねえねえ、今日はあの山を越えて、遠野まで行ってみようか。賢治や、昔の人々と同じようにね——。友達と私は、人首の町を見下ろしながら、次の目的地までの計画を始めた。

未知の細道 No.104

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

人首の歴史&近代文学史をめぐる旅プラン 2泊3日

予算の目安2万5千円〜

- 0日目

- 人首周辺がモチーフになっていると言われている宮沢賢治の詩や物語を事前に読んで、その世界観を予習。

- 1日目

- いよいよ人首の町へ。まずは「五輪峠・賢治マップ」と「人首・賢治マップ」(賢治街道を歩く会発行)を片手に、宮沢賢治が歩いたメインストリート、旧菊慶旅館、神社、田んぼのあぜ道、人首川などのゆかりの場所を巡る。さらに「人首文庫」で詩人・佐伯郁朗が集めた、萩原朔太郎や、中原中也などの詩人たちの貴重な資料も見てみよう。(入館無料、要事前予約。電話0197-38-2137)

- 2日目

-

午前中は五輪峠と五輪街道へ。(冬季は通行止の道もあるので注意。)

午後は、盛街道を通って、分教場跡、栗木鉱山跡、種山高原を巡る。

道の駅「種山ケ原」にも、宮沢賢治の詩碑があるので立ち寄ってみよう。 - 3日目

- 大森山にある人首丸墓碑など、蝦夷一族ゆかりの地を巡る。

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

最新の記事

- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25

- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10

- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25

同じライターの他の記事

- めざせ!日本一のサイクリングの街・土浦 路地裏から湖までを巡る自転車の旅2018.10.10

- 今も昔も女の子をときめかせる美しき雛人形「桂雛」の世界2018.9.25

- 77万年前の地磁気逆転地層を目指して!養老川と地層を巡る2018.7.10

人気の記事

- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10

- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25

- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

松本美枝子

主な受賞に第15回「写真ひとつぼ展」入選、第6回「新風舎・平間至写真賞大賞」受賞。

主な展覧会に、2006年「クリテリオム68 松本美枝子」(水戸芸術館)、2009年「手で創る 森英恵と若いアーティストたち」(表参道ハナヱ・モリビル)、2010年「ヨコハマフォトフェスティバル」(横浜赤レンガ倉庫)、2013年「影像2013」(世田谷美術館市民ギャラリー)、2014年中房総国際芸術祭「いちはら×アートミックス」(千葉県)、「原点を、永遠に。」(東京都写真美術館)など。

最新刊に鳥取藝住祭2014公式写真集『船と船の間を歩く』(鳥取県)、その他主な書籍に写真詩集『生きる』(共著・谷川俊太郎、ナナロク社)、写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎)がある。

パブリックコレクション:清里フォトアートミュージアム

作家ウェブサイト:www.miekomatsumoto.com

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。