#2人首の佐伯家へ

初冬とは思えないほど寒いある日の午後、私は音楽家の友達と共に、人首に向かっていた。水沢から江刺の町を抜けて、盛街道と呼ばれる道を車で登っていく。車を走らせること30分、だんだん人家が少なくなり、心細くなってきたころ、やっと小さな町にたどり着いた。ここが「人首」だ。

目指すは町の中心にある人首城跡に通じる坂の一角にある、古いお屋敷だ。まるでお城のような門をくぐると、樹齢250年を越すという大きな山桜、築山のある庭、二つの蔵、そしてタイムスリップしたような武家屋敷風の家がそびえ立っている。それもそのはず、この佐伯家は仙台藩人首城主沼辺氏の家老だった家柄で、主屋は110年前に建て替えられ、庭は江戸時代中期からあるというから驚きだ。

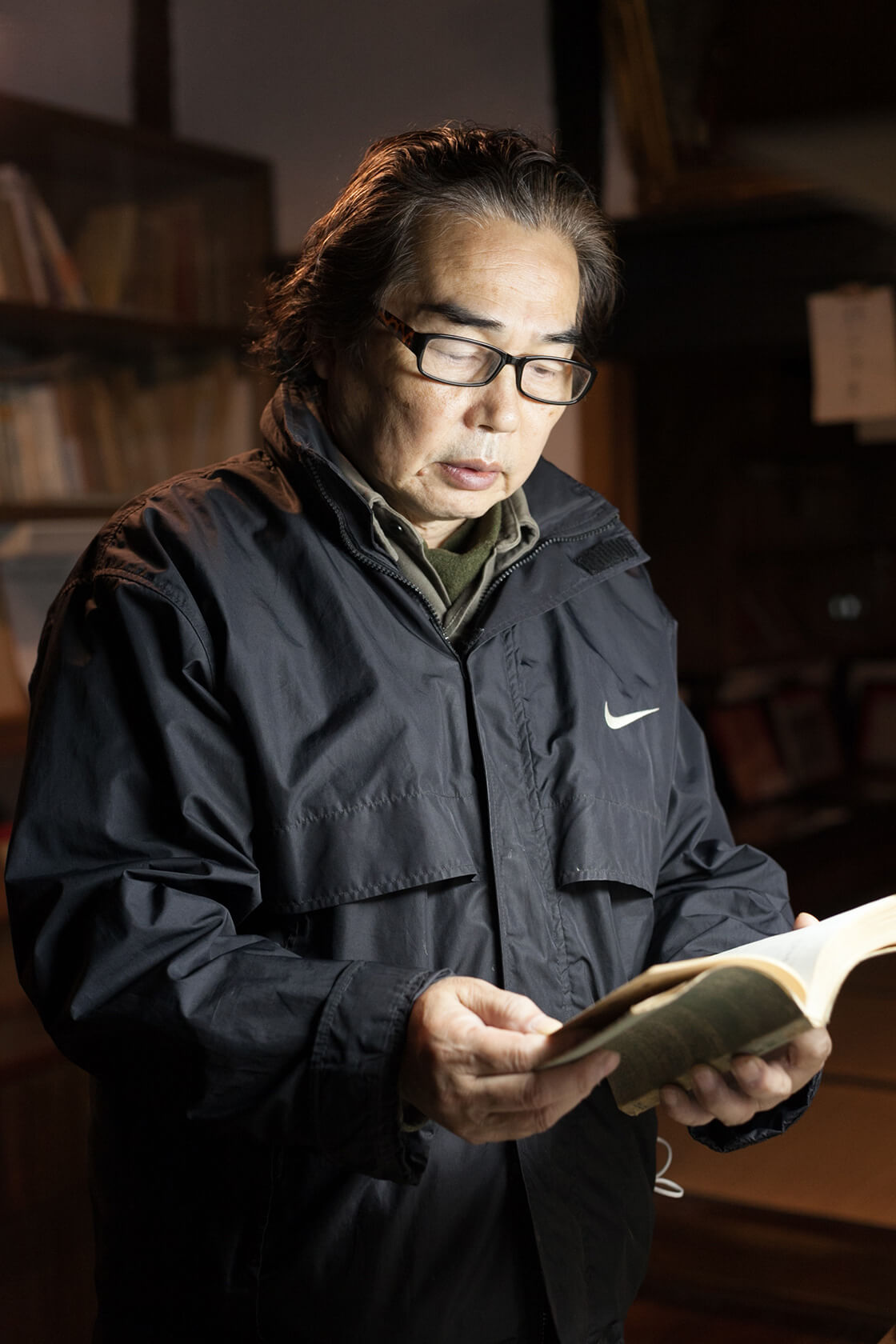

私はここの家主、佐伯研二さんに会いに来たのであった。佐伯さんはここで暮らしながら古い屋敷の保存と公開、そして「賢治街道を歩く会」というグループを会長の山崎勝さんらと発会し、宮沢賢治の人首での足取りの調査とそれを伝える活動を行っている。これまでに賢治ゆかりの場所を表すマップの発行や、賢治が歩いた道の整備活動、案内板の設置などを続けているのだ。

「まんず」と言いながら佐伯さんは家の中に迎え入れてくれた。部屋の中も、まるで時代劇に出てきそうな立派な作りだ。「こっちは寒いでしょう、本州で一番寒いのが岩手だからね」と佐伯さんは教えてくれた。

「明日は実際に賢治が歩いた道を辿ってみましょう。まんず、今日はゆっくりして!」と佐伯さんが相好を崩し、取材もそのままに宴会となった。冷たいみぞれ混じりの雨が降り出し、底冷えのする夜だったが、まきストーブの前で奥さんの美味しいお料理と岩手のお酒をいただきながら、佐伯さんとの人首の歴史や賢治の話は尽きなかった。

未知の細道 No.104

最新の記事

- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25

- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10

- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25

同じライターの他の記事

- めざせ!日本一のサイクリングの街・土浦 路地裏から湖までを巡る自転車の旅2018.10.10

- 今も昔も女の子をときめかせる美しき雛人形「桂雛」の世界2018.9.25

- 77万年前の地磁気逆転地層を目指して!養老川と地層を巡る2018.7.10

人気の記事

- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10

- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25

- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

松本美枝子

主な受賞に第15回「写真ひとつぼ展」入選、第6回「新風舎・平間至写真賞大賞」受賞。

主な展覧会に、2006年「クリテリオム68 松本美枝子」(水戸芸術館)、2009年「手で創る 森英恵と若いアーティストたち」(表参道ハナヱ・モリビル)、2010年「ヨコハマフォトフェスティバル」(横浜赤レンガ倉庫)、2013年「影像2013」(世田谷美術館市民ギャラリー)、2014年中房総国際芸術祭「いちはら×アートミックス」(千葉県)、「原点を、永遠に。」(東京都写真美術館)など。

最新刊に鳥取藝住祭2014公式写真集『船と船の間を歩く』(鳥取県)、その他主な書籍に写真詩集『生きる』(共著・谷川俊太郎、ナナロク社)、写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎)がある。

パブリックコレクション:清里フォトアートミュージアム

作家ウェブサイト:www.miekomatsumoto.com

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。