岩手県奥州市

「人首」と書いて「ひとかべ」と読む、岩手県奥州市江刺区にある小さな町並み。かつて宿場町として栄えたこの町には、若き日の宮沢賢治が2度訪れたという記録がある。賢治が歩いたという、今も残る古い街道を実際に歩いて、詩が生まれた当時の情景に思いを馳せてみる。

写真= 松本美枝子

未知の細道 No.104 |25 December 2017

- 名人

- 伝説

- 祭

- 挑戦者

- 穴場

最寄りのICから【E4】東北自動車道「水沢」を下車

最寄りのICから【E4】東北自動車道「水沢」を下車

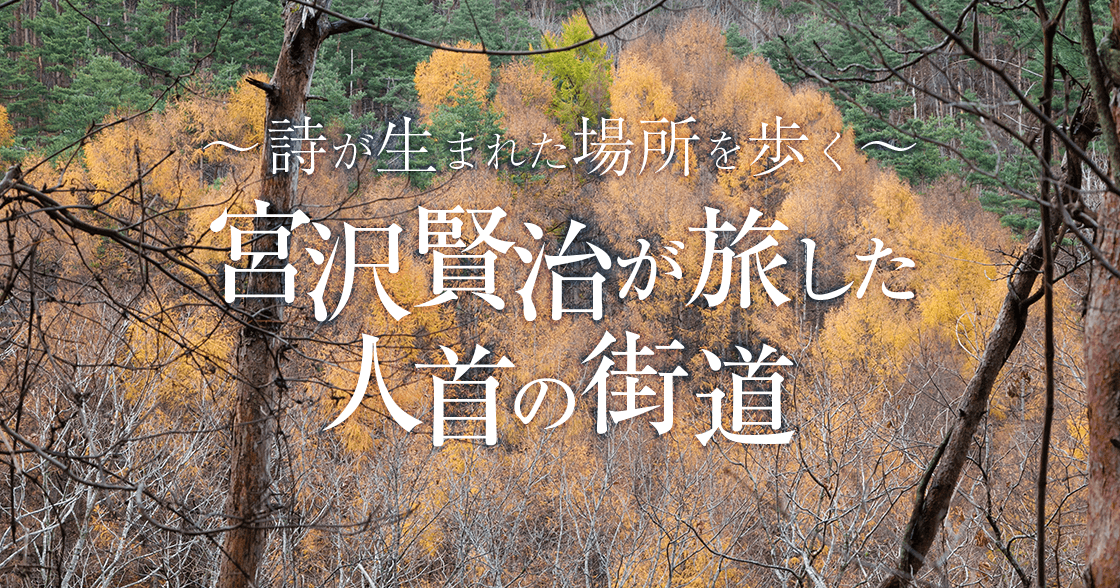

#1プロローグ・詩を生み出した風景

まるで絵の中の風景にいるみたい——ここに来てから何度そう思ったことだろう。石仏や石碑が点在する街道、あるいは町なかの高台や人里から少し離れた峠から見下ろす風景。山間にあるこの町は、どこを歩いても、まるで時が止まったかのような昔ながらの佇まいなのだ。

私は今、岩手県の奥州市は江刺区、人首(ひとかべ)という地域に来ている。「人首」とかいて「ひとかべ」と読む、何やら恐ろしげな地名の由来は、平安時代の蝦夷の伝説だ。蝦夷の首領・悪路王の甥とも言われる伝説上の少年首領「人首丸」が朝廷軍と戦うために立てこもった地域とも、斬首された場所とも言われているのだ。いずれにしろ、この一帯は、蝦夷一族が朝廷との戦いを繰り広げ、そして敗れ去った歴史の舞台の一つに違いないのだろう。

そんな蝦夷の哀しい伝説に加えて、人首には近世から近代にかけて東北の要衝として栄えた地域、という側面もある。鉄道や車が発達するまでは、水沢から大船渡までをつなぐ盛街道や、遠野へと出る五輪街道の宿場町として、人首の町はたいそう栄えたという。

まさに人首が賑わっていた大正時代に、若き日の宮沢賢治が2度、この町を訪れたという記録が残っている。岩手の自然をモチーフにしているとも言われる理想郷「イーハトーブ」を舞台に、豊かな心象世界を描き出した宮沢賢治の文学。その作品は、今もなお古びることなく私たちに読み継がれている。

1度目の旅はまだ学生だった大正6年(1917)に二人の友人と地質調査に、2度目は大正13年(1924)に、花巻農学校の教師となってから。本州で一番広い岩手県の中を、大部分は歩いて移動するしかなかった時代に、2度も人首を訪れたということは、この町には賢治の心に響く何かがあったに違いない。それが何だったのかを知りたくて、私は賢治が歩いた街道を歩いてみることにしたのだ。