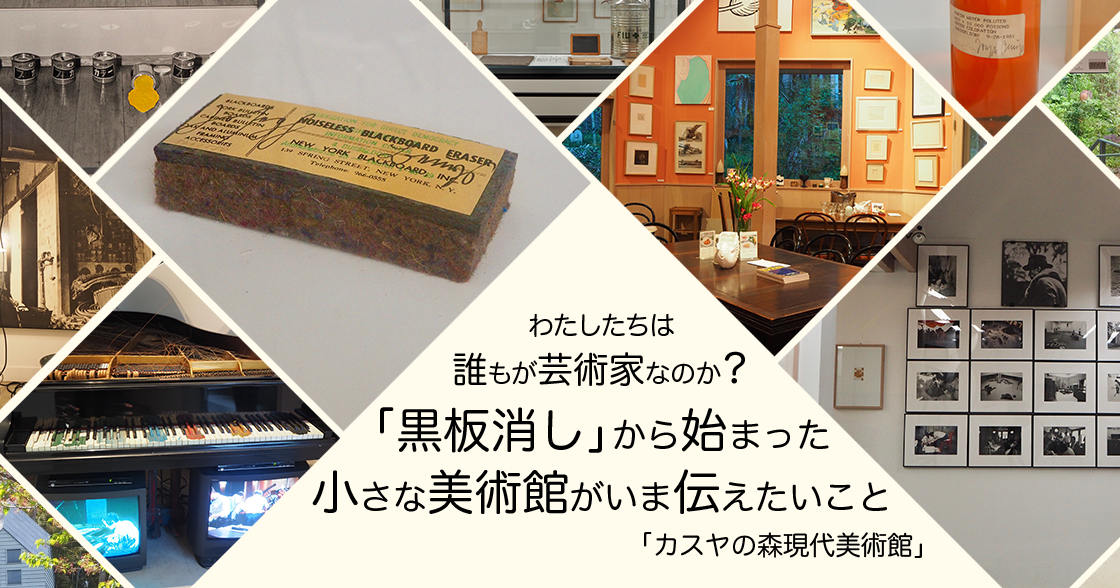

わたしたちは誰もが芸術家なのか?

「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと

「カスヤの森現代美術館」

写真= 川内有緒

未知の細道 No.113 |10 May 2018

#2ひし形の塔が見えた

横須賀線の衣笠駅から歩いて10分ちょっと。その大きな洋館は、まるで海のように広がる住宅の屋根のなかにぽっかりと浮かぶ島だった。特徴的なのは、屋根から突き出したひし形の屋根の塔。

ん、あれはなんだろう? なにかに似ている気がするとけど、と思いながら、大きな扉を開けて美術館のなかに入った。

出迎えてくれたのは、館長の若江栄戽(はるこ)さん(以下、栄戽さん)、そして現代美術家の若江漢字(かんじ)さん(以下、若江さん)。

ふたりとも背筋がピッと伸びていて、ああ、自分が信じる道を歩んできた人たちだと思わせるものがあった。

生まれも育ちも横須賀のふたりは、もう25年近くもこの美術館の運営に奔走してきた。1994年に開館したここは、なんと三浦半島で最初の美術館だそうだ。

「私は、“見ること”と“見えること”をテーマに作品を作っています」と、若江さんは自身の作品についてエネルギッシュな口調で解説をしてくれた。

それは例えば、こんな作品だ。

一見すると、絵の具の缶から、カラフルな絵の具がこぼれたところを撮影した写真に見える。しかし、実際はプリントされたモノクロ写真の上に絵の具を塗ったものだ。

「人間の視覚というのは、常にいろんな影響を受けています。あなたが見ているものと、私が見ているものは、違って見える。そういう違いがどんどん大きくなって、時には国家対国家というような争いに発展するんですよ。世界はとてもデリケートで、常に丁寧に見ないといけないということをテーマにした作品です」

このシリーズの作品は、フランスの国立近代美術館(ポンピドゥーセンター・パリ)などの内外の美術館にも収蔵されているそうだ。

一方の栄戽さんは、若江さんとは対照的にゆったりとした口調だ。会う人をほっとさせるような笑顔で、この美術館を始めたきっかけを話してくれた。

「1975年に若江(漢字)の展覧会がドイツのギャラリーでありまして、1年間ドイツに行ったのが、この美術館を始めるきっかけでした」

未知の細道 No.113

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

横須賀でアートをめぐる旅プラン

予算の目安20000円〜

- 1日目

-

「カスヤの森現代美術館」へ。カフェでお茶屋ランチをすることも可能です。

その後は、海を目の前にした絶景美術館、「横須賀美術館」を堪能。

夜は横須賀芸術劇場でパフォーマンスアートや音楽を楽しむという手も。

ぜひ1日アート散策を楽しんで。 - 2日目

-

横須賀ならではの「軍港めぐり」へ。

または、少し足を伸ばして奇跡の森とも呼ばれる「小網代の森」散策もオススメ!

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

最新の記事

- 物でも思い出でもない、新しい旅のおみやげに出会う旅「生きる術」を持ち帰る離島の農家民宿へ2019.1.25

- 職業欄は冒険家!?山形の大自然が生んだ冒険家・大場満郎さんの「死ぬまで輝いた目で生きる」という人生の挑戦2019.1.10

- 「相撲が好きじゃけん」日本で一番相撲を愛する町で167年続く伝統の相撲大会 乙亥(おとい)大相撲を愛媛へ見に行く2018.12.25

同じライターの他の記事

- 美咲芸術世界が織りなすヘンテコな世界〜パリから棚田に舞い降りた常識ハズレの風雲児たち〜2018.9.10

- 高円寺に出現した謎の巨大壁画を探せ!街の“予定調和”を崩すアート2018.8.10

- わたしたちは誰もが芸術家なのか?「黒板消し」から始まった小さな美術館がいま伝えたいこと「カスヤの森現代美術館」2018.5.10

人気の記事

- 寿町は「危険な街」なのか? 寿・黙示録2016.10.10

- 100時間、絶食したことはありますか? 世にもストイックすぎる成田山新勝寺の断食修行に挑戦! 2016.5.25

- 究極の苦行で時を超えた偉人を訪ねて あなたは即身仏を知っていますか?2017.11.25

川内 有緒

コンサルティング会社やシンクタンクに勤務し、中南米社会の研究にいそしむ。その合間に南米やアジアの少数民族や辺境の地への旅の記録を、雑誌や機内誌に発表。2004年からフランス・パリの国際機関に5年半勤務したあと、フリーランスに。現在は東京を拠点に、おもしろいモノや人を探して旅を続ける。書籍、コラムやルポを書くかたわら、イベントの企画やアートスペース「山小屋」も運営。著書に、パリで働く日本人の人生を追ったノンフィクション、『パリでメシを食う。』『バウルを探して〜地球の片隅に伝わる秘密の歌〜』(幻冬舎)がある。「空をゆく巨人」で第16回開高健ノンフィクション賞受賞。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。