#7流氷が好きな少女

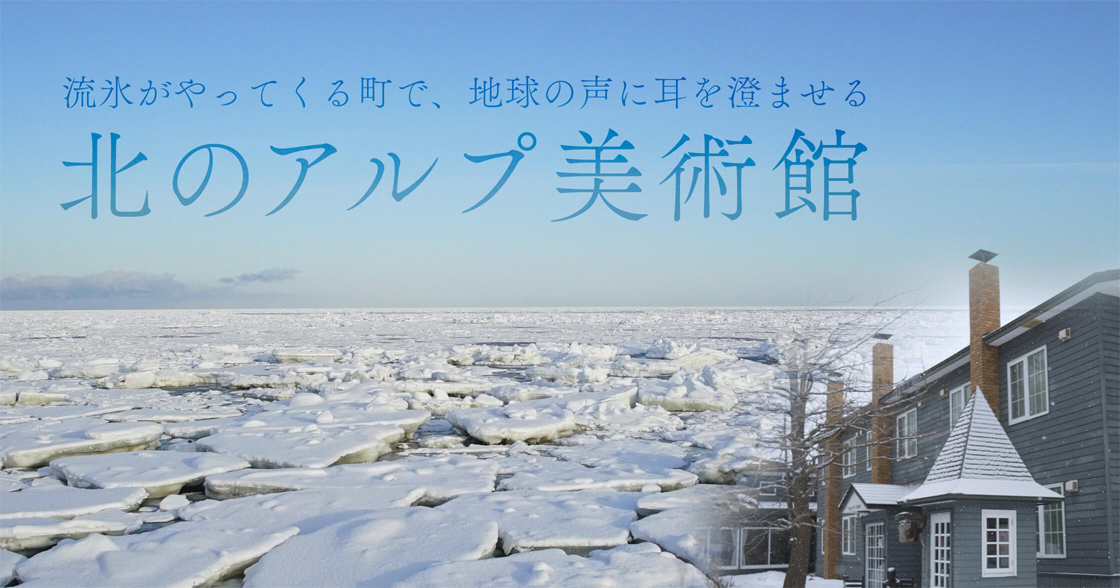

美術館には多くの人が訪れ、開館の4年後には累計の入館者が1万人を突破した。

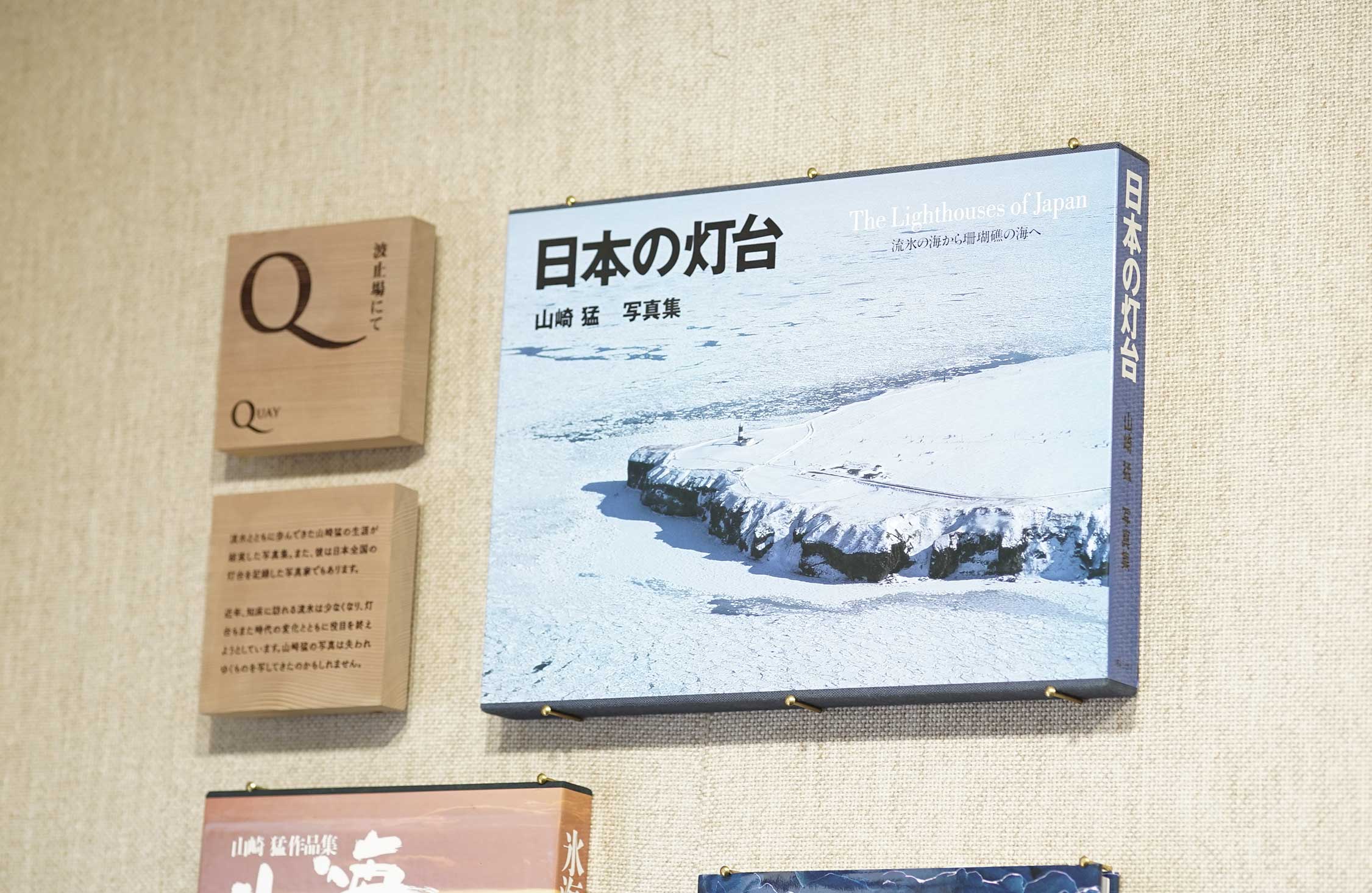

美術館を運営する傍らで、猛さんは日本全国の灯台を訪ね、写真集を作るという大変な挑戦も行っていた。本業の仕事の合間に、海沿いを旅し、ひとつひとつの灯台をフレームに収めるのだ。とてもじゃないが1年や2年でできる仕事ではない。猛さんは、こつこつと撮影を行った。

撮影も終盤に入ったある日、猛さんの妻の三津子さんが病に倒れ「灯台の本だけは必ず出して」と言い残し亡くなった。猛さんは撮影を続け、写真集『日本の灯台』は2000年に出版された。

猛さんとちづ子さんが出会ったのは、『日本の灯台』が出版される少し前のことだった。

話を聞いてみると、ふたりを結びつけたものも、やはり流氷と山である。ちづ子さんの故郷は、根室。そこもまた、かつては流氷がやって来る町だったとちづ子さんは語る。

「流氷が好きでした。あの頃、流氷は根室半島を抜けて太平洋側にも届いていたんです。冬になると、近くの入江が一夜にして流氷でびっちりと埋め尽くされて。札幌の大学に行っていた時も、故郷の町に流氷が来たと聞くと、もう、見たくて、見たくて。夜行列車に飛び乗って根室に帰りました。見にいくというよりも、流氷に会いたいっていう気持ちでした」

そして、山と出会ったのは、大学生時代のことだった。

「それまで、山はあまり好きじゃなかったんです。海は見下ろすものだけど、山には見下ろされてる感じがして。でも、大学のサークルで、夏の合宿を山小屋ですることになりました。合宿の最後に頂上に登ろうということになって。それから、もう山ばっかり!」

多くの山に登り、一度はネパールに11カ月間もトレッキングに行ったというのだから、単なる山好きを超えている。また竹細工の訓練を受け、職人として日用品や自分の作品を作り、時に展覧会で発表していた。仕事に打ち込む日々は充実していた。そんなある日、彫刻家の知人に「紹介したい人がいる」と言われた。それが独り身になっていた猛さんだった。

「斜里」という地名を聞き、懐かしい気持ちになったという。ちづ子さんは若い頃よく斜里岳に登りにきていて、お正月は斜里岳の山小屋で迎えるのが恒例だった。斜里岳は、惚れ惚れするほどかっこいい形の山だ。

「もし山崎が北海道の別の地域に住んでいたら、会おうと思わなかったかもしれない。斜里の人だと聞いて、会ってみようと思いました」

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。