#4アルプの終焉と青春の喪失

猛さんは定期購読を申し込み、最新号が届くとすべてのページをじっくりと読んだ。

新しい雑誌が届くたびに、わくわくしたことは想像に難くない。場所も時代も異なるけれど、十代の頃、私も本屋に入り浸ったものだった。

きっと雪の中で働き続けてきた山崎さんにとって、『アルプ』という雑誌は世界に開く窓そのものだったのではないだろうか。どんな遠い風景も自在に見せてくれる窓だ。文章やイマジネーションの力で。やがて猛さんは自分のカメラを手に入れ、山や海、流氷、湖などの写真を撮るようになる。

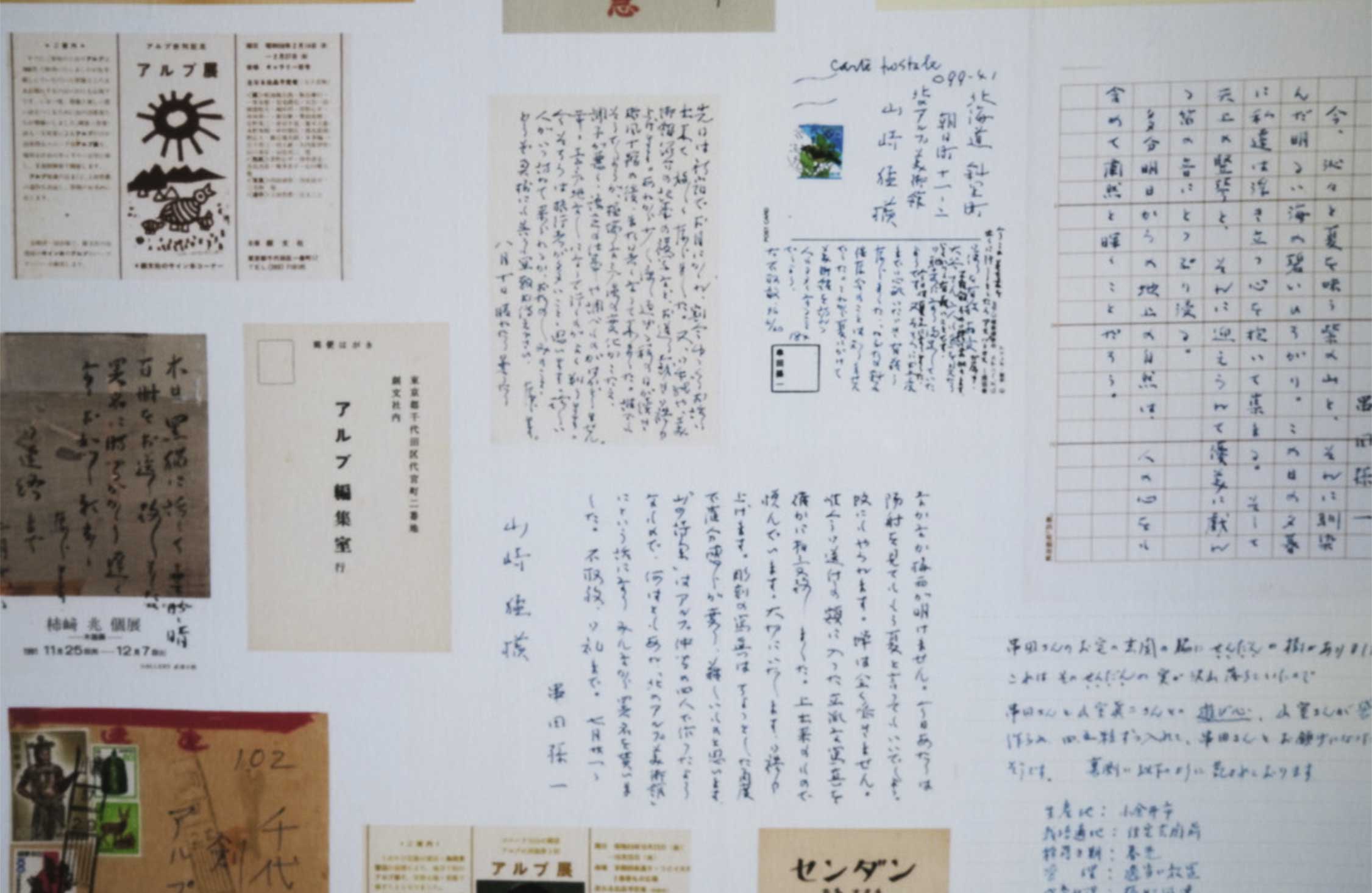

「山崎(猛さん)はとても筆まめで、晩年は撮った写真を絵葉書にして色々な人に手紙を書いていました。当時も、東京の『アルプ』編集部あてにもまめに感想の葉書を送っていたようです。北海道の東に若くて熱心な読者がいるって話題になっていたみたいです」(ちづ子さん)

ある日、猛さんのもとに、編集部からハガキが届く。斜里で撮影した写真を数枚送って欲しい、『アルプ』に掲載したいという依頼だった。一方的に憧れていた雑誌から掲載の声がかかったとき、どんなに感激しただろう。想像すると胸が熱くなる。猛さんは数枚の写真を送り、それを機に雑誌の編集を担っていた哲学者の串田孫一さんとの交流も始まった。猛さんは東京にある串田さんの自宅を訪ねるようになり、親交を深めていった。

「山崎にとって串田先生は人生で一番尊敬する人でした。アルプと出会って人生の指針を与えてもらったとよく言っていましたから。ご自宅に伺うのは特別な経験だったと思います」(ちづ子さん)

20代も終わりに差し掛かった頃、猛さんは書店を辞め、事務機器の販売会社を立ち上げた。三津子さんという女性と結婚し、二人のお子さんにも恵まれた。写真にも精を出し、1980年には初の個展「わが氷海と知床」が東京のギャラリーで開催された。忙しい日々のなかでも『アルプ』は猛さんの人生の羅針盤となってきた。

しかし1983年、『アルプ』は300号をもって終刊となる。中心となっていた作家が何人かこの世を去り、『アルプ』の世界観を表現できる書き手が少なくなってしまったということ、そして大きな時代の変化がひとつの理由だった。

「終刊号を読み終えた時、青春をすべてなくしたような喪失感に襲われました」

(猛さんの手記)

斜里に来たとき15歳の少年だった猛さんは、45歳になっていた。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。