日本唯一のユニバーサルシアター、シネマ・チュプキ・タバタはどうやって生まれたのか 田端の町の片隅に、チャップリンは流れた

写真= 川内有緒・橘祐希

一部写真提供= シネマ・チュプキ・タバタ

未知の細道 No.218 |26 September 2022

#3落ち込んだ日々と映画館

その日のシネマ・チュプキ・タバタは混雑していて、バックパックを背負った若い人、腰が曲がったおばあさん、白杖と、幾人もの人が劇場に吸い込まれていった。平日の昼間なのにすごいなと思った。

「こちらにどうぞ」と案内されたのは映画館の2階の部屋。そこにはスクリーンや音響機材がずらりと並んでいる。バリアフリー字幕や音声ガイドの制作も行うスタジオで、映画のなかにも登場した場所である。

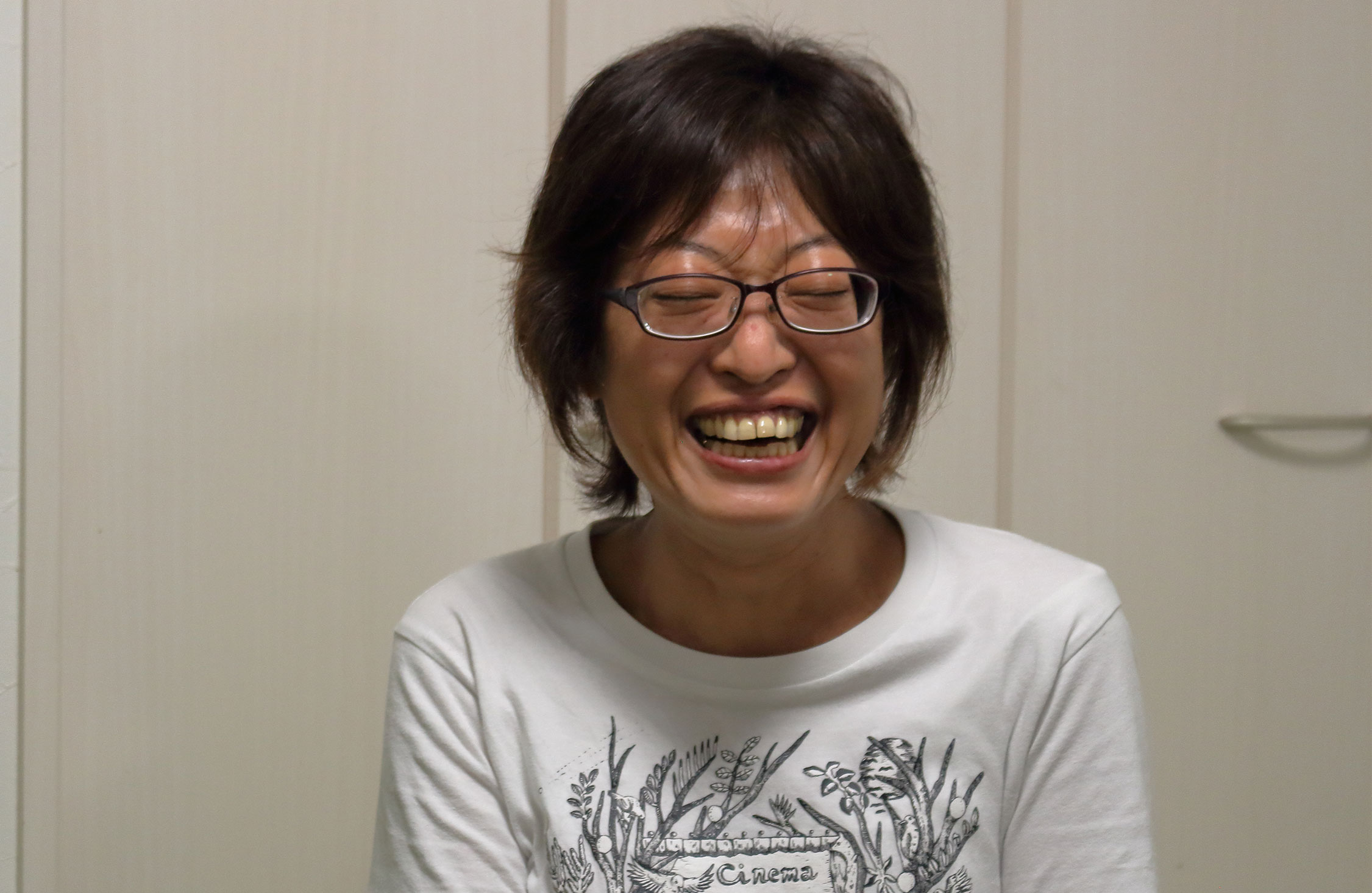

日本唯一のユニバーサルシアターを作った平塚さんだが、もともと大の映画好きとか映画通だったというわけでもないらしい。長い物語は、平塚さんの若い頃の人生、それも挫折から始まった。

「20代の後半、もう本当に死んじゃった方がいいんじゃないかくらい落ち込んでいた時期がありました。どこにも行き場がなくて、映画館で時間潰していました。それからですね。映画を本格的に見るようになったのは……」

なぜそこまで落ち込んでいたのか。そもそも平塚さんが好きだったのは映画館ではなく、喫茶店だった。大学卒業後に最初に勤めたのもカフェだった。

「パチンコ店が運営していたカフェだったのですが、オープンの頃からバイトしていて、卒業後もそのまま働くことになりました。そうしたら、いきなり『店長やらない?』って言われて、何もかも初めてで不安でしたね。もう少しちゃんと飲食店の勉強をしたいなと思って、個人経営のお店で修行させてもらうことにしたんです。いくつかのお店で働くうちに、ここだ、ここに骨をうずめてもいいと! 思えるくらい惚れ込んだお店があり、そこで頑張って働いていました」

しかし、事態は急転直下。

「街にスターバックスなどたくさんできた時期で、喫茶店を経営するのは大変でした。一生懸命マスターを助けているつもりだったのですが、ある日急にクビになってしまったんです。あの時は、もう本当に死んじゃいたいくらい落ち込んで。いま考えると、それしきのことでって感じなんですけど、あははは!」と平塚さんは笑い飛ばした。

平塚さんはその時の自分も含め、自身のことをこう分析する。

「わたしは、これだと思うものに、自分のすべてをかけちゃうんです。公私混同もいいところ。だからその対象がなくなった時にものすごい喪失感を覚えてしまうんですね」

その後の人生の話を聞くと、まさに言葉通りなのだろう、と大いに納得するのだが、まずは時間の針をもう少し前に進めよう。"すべて"を喫茶店にかけていた平塚さんは、その時に将来の夢すらも失い、大きな喪失感を抱えて実家に戻ることになった。戻った実家は自営業で、毎日そこに両親がいるという生活環境である。そのため、家にいても居場所がなく、街に出かけざるをえなかった。

「その頃、一日中いられる映画館があって、映画館で時間を潰すようになりました。そうしてずっと映画を見ているうちに少しずつ心が回復してきたんです」

ある日、訪れた高田馬場の早稲田松竹で、「アルバイト募集」の張り紙を見つけた。「巡り合わせがよかったんだろうなあ」と平塚さんは振り返る。

「一緒に働く人たちはみんな映画好きで、社員もバイトも関係なく映画について話したり、映画の編成を考えたり。そしてバイトが終わると、他の映画館から送られてきた招待券でたくさんの映画を見てました」

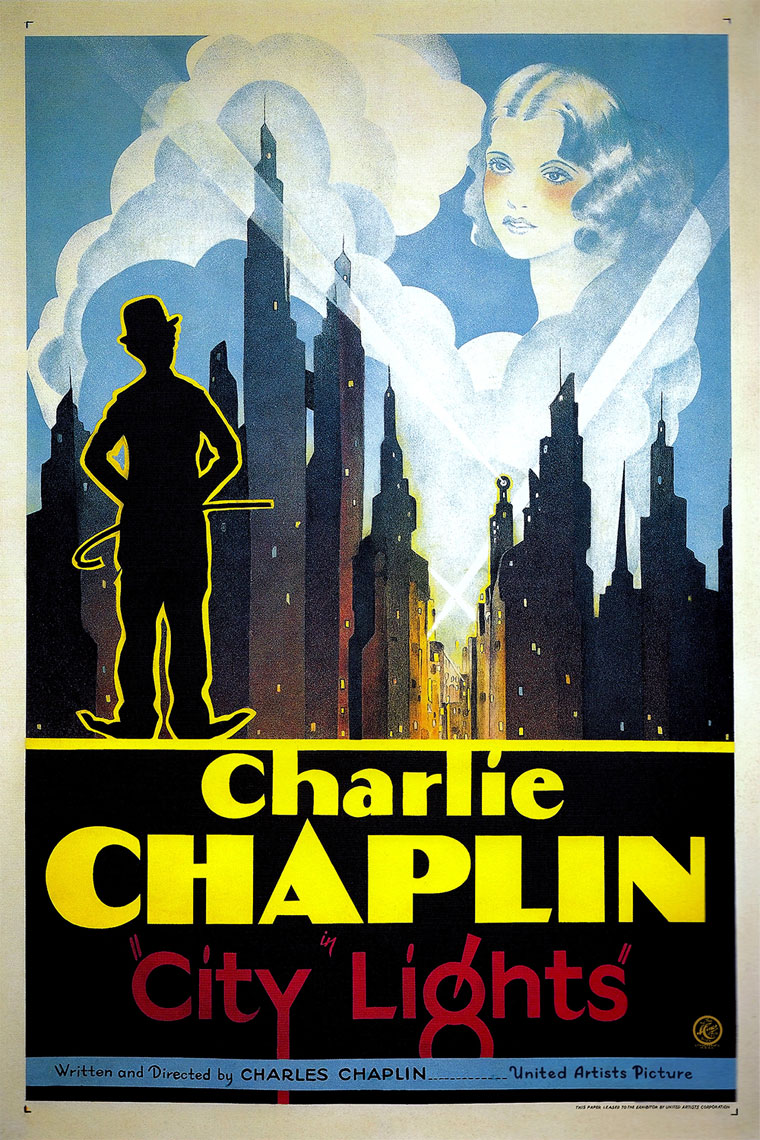

映画にどっぷり浸かる日々を送りながら、いつしか平塚さんは「映画で人と繋がれないか」と考え、映画監督が主催する異業種交流会を見つけて参加した。色々な人と交流するうちに、視覚障害者の人たちと一緒にサイレント映画を見るというユニークな企画が生まれた。

これが、平塚さんにとって視覚障害者の人たちとの最初の接点となった。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。