日本唯一のユニバーサルシアター、シネマ・チュプキ・タバタはどうやって生まれたのか 田端の町の片隅に、チャップリンは流れた

写真= 川内有緒・橘祐希

一部写真提供= シネマ・チュプキ・タバタ

未知の細道 No.218 |26 September 2022

#10偶然そのとき生まれる空気感を共にする

私が訪れたのは、それから約6年後のことである。

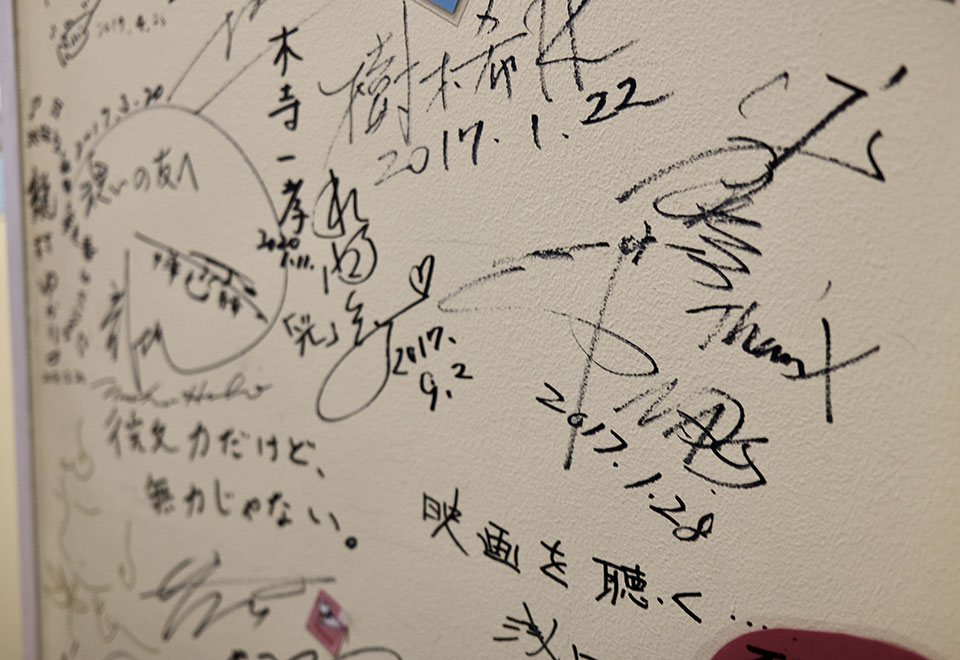

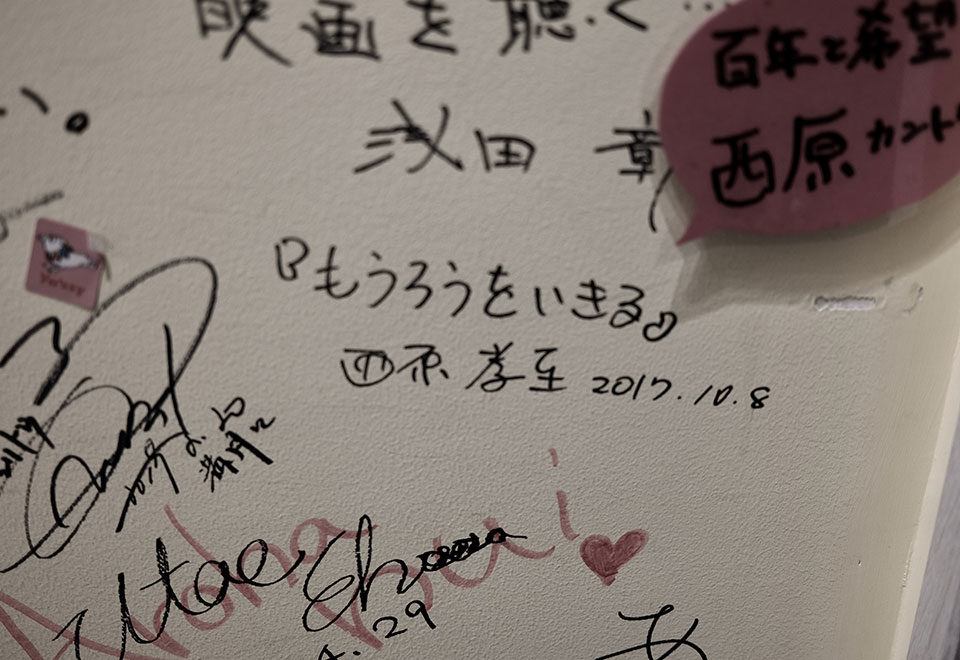

赤と青の座席に彩られた劇場。すべての席に音声ガイドが聞けるシステムがある。一角には赤ちゃん連れでも映画が見られる防音機能のある小部屋「親子室」もあり、そこでは小さな人形たちが出迎えてくれる。舞台挨拶に訪れる監督も多く、壁にたくさんの映画関係者のサインが残っている。スタッフが駅まで迎えにいく「誘導サービス」もあり、文字通り誰もが映画を楽しめる場所になっている。

混み合ったロビーには、白杖リラックスした雰囲気で映画館のスタッフと談笑していた。お客さんとスタッフの距離も近いようだ。

「ここには、しょっちゅう来ますよ。朝一番に来て、その日にやっている映画を全部見ることもありますよ!」とその人は言った。わっ、それ、最高ですね! 幕間には、商店街でお茶を飲んだり、お蕎麦を食べたりして、一日を楽しむという。ああ、平塚さんが思い描いた通りの風景がここにあるんだなと思った。

実はこのほかにも驚いたこともある。先日、私の妹がこの映画館の席を予約して映画を見にきたのだが、到着が遅れそうになってしまった(ただの方向音痴)。すると開始時間の前に携帯電話がなり、出ると「道に迷っていませんか?」という声が。なんとそれはチュプキのスタッフの方だったという。

――そんなふうに、遅れている人に対していつも電話をかけるんですか、とわたしは聞いた。

「はい、始まる前に予約している人をチェックして、あれこの人来てないってわかったら、電話をかけますね!」

――じゃあ、遅れている人がいるときは上映を遅らせることもあるのですか?

「はい、ある時、ここに向かっている視覚障害者の方が10分遅れることがわかりました。その日の上映では、他に3人のお客様がいらっしゃいました。そこで、もし後ろに御用がなければ遅れている方をお待ちしたいと思うんですけどいかがですかって聞いたら、全員がいいですよって、おっしゃって。上映後に、その待っていたお客様が話かけてくださって、待つことができて自分にとってもよかったよ、とおっしゃったのが印象的でした」

他人に迷惑をかけてはいけないという空気感が漂うこの日本社会。時間に追われ、自分のことだけで精一杯、というギスギスした空気のなかに浸かってしまうと、誰にも優しくなれなない時もある。しかし、ひとは大切にされると、他の誰かを大切にしたくなるものだ。そして昨日よりも少し優しい自分になれたとき、自分のことも好きになれるし、また再び誰かに優しくなれる。そんな優しさがめぐりめぐって社会全体を包み込めばいいなと思う。

同時に、ひとりひとりという個人レベルの"優しさ"や"気遣い"だけに頼らないことも、重要なことだろう。誰もがそこにいるのが当たり前で、ただ同じ時間、同じ場所、同じ経験を共有できる、そんな仕組みを作っていく。障害者だとか障害者じゃないとか、助ける、助けられる、などを考えず、ただその日のその場所を楽しめる社会。映画館がその役割を果せることも、今日の取材で気付かされたことだった。

平塚さんは言う。

「見えない人とか聞こえない人と時間を共にするってこと自体にも意味があると思います。偶然そのとき生まれる空気感も鑑賞の味わいのひとつです。見えない人、聞こえない人は、作品をすごく掴み取ろうとして、作品への向き合い方が真剣ですよね。そういうお客さんと場を共にするだけで、豊かな映画鑑賞体験になると思うんですよ。だから"ユニバーサルシアター"といっても、見えない人や聞こえない人を他の人と同じレベルに引き上げようという試みではないんです。そのことも『こころの通訳者たち』を通じて広めていけたらいいなって思ってます」

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。