#3江戸を感じる一汁三菜の献立

鎌倉駅を降り、バスに乗っておよそ10分。八百善がある明王院は、鎌倉幕府の四代将軍・藤原頼経によって建てられたものだ。鎌倉幕府の将軍が創建した寺院のなかで、鎌倉市内に唯一現存しているのが明王院である。

八百善はその別棟に看板を掲げ、現在は完全予約制の懐石料理店と、江戸料理を伝承する料理教室をひらいている。

ふるい日本家屋のなかには広々とした客間があり、大きな窓からさあっと柔らかな光が差し込んでいた。そこを横切っていくと、日本料理に必要な道具が所狭しと並ぶ厨房がある。料理教室では、ここで十一代目と一緒に手を動かしながら懐石料理を仕上げるのだ。

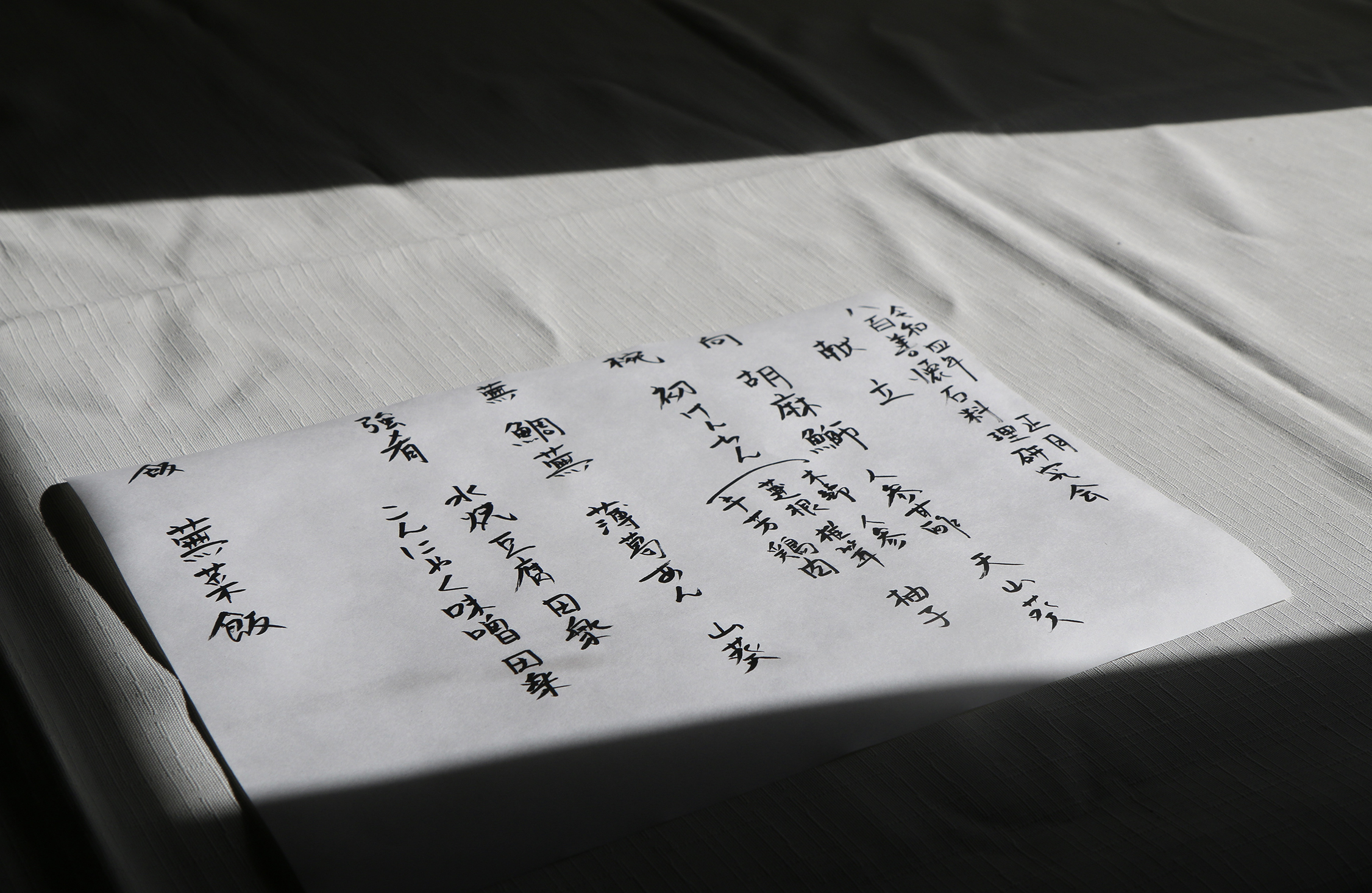

この日の献立は、鰤(ブリ)を使った向付(むこうづけ)をはじめ、鯛(タイ)と蕪の蒸し物、田楽の三菜と、だしと塩だけで仕上げるけんちん汁、蕪の葉を混ぜた菜飯だ。毎回十一代目が献立を考え、十代目に見てもらって整えるのだという。

田楽は江戸発祥ではなく愛知県の郷土料理で、菜飯と合わせて出すのが昔からの慣わしである。夏目漱石の『坊ちゃん』にも、「菜飯は田楽のときより外に食うもんじゃない」という台詞が出てくるほど、この取り合わせは有名だ。

今回はこんにゃくに赤味噌を塗った田楽のほかに、豆腐を焼いて白味噌をのせる水焼き豆腐の田楽も作る。豆腐のほうは八百善のオリジナル料理で、絹ごし豆腐を使うのが大きな特徴だ。

豆腐を串に刺して焼くという調理法を、木綿ではなく柔らかい絹ごし豆腐で作るのは結構難しい。串刺しにして持ち上げたときに壊れてしまうこともあるし、焼き網に無事乗せられても、ひっくり返すのが容易ではない。

その意図を十一代目に伺うと、昔は柔らかい食べ物といったら豆腐くらいしかなかったから、豆腐はいかに柔らかく仕上げるかが、江戸料理のコツなのだと言う。

「四代目が遺した『旅日記』という本には、旅先で食べたさまざまな料理が出てくるのですが、そのなかで『豆腐田楽、岩の如し』という記述がありました。硬くて豆腐田楽がおいしくなかった、というんですね。そこからもわかるように、豆腐は柔らかく食べさせるものだというのが、八百善が昔から大切にしていることです」

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。