#2ペリーも食べた、八百善の味

江戸前と聞いて思いだすのは、やはり江戸前寿司だろう。今の二貫分はある巨大な握りが江戸前寿司の特徴で、冷蔵技術がなかった当時は玉子やかんぴょう、穴子、車海老などに火を通したものや、コハダなどをお酢で〆たネタをよく食べたらしい。

今でこそ高級なマグロも、鮮度が落ちやすいためにおいしく食べられず、当時は下魚(げざかな)と呼ばれて、醤油漬けにしたものが寿司ネタとして活躍していた。

ほかにも、うなぎの蒲焼きや胡麻油で揚げた天ぷら、蕎麦などが江戸料理の名物だ。どれも昔は安く屋台で食べられた。いわば庶民のファストフードだったのだ。

しかし今は、寿司もうなぎも天ぷらもそう安価ではない。東京湾は水質の変化や埋め立てによって漁獲量が減り、寿司やうなぎに精通する職人も減った。変化し続ける街の中で昔のままに生き残るには、難しい時代となってしまったのだ。

ところが、そんななかで江戸料理を守っている人がいる。

日本料理に少し詳しい人なら、「八百善」と聞けばピンとくるかもしれない。八百善は江戸時代にもっとも成功したと言っていい高級料亭だ。将軍や大名はもちろん、一流の文化人も連日通い、さまざまな逸話を遺している。

料理の腕前は、江戸時代の著名な文人で狂歌師の蜀山人に「詩は五山 役者は杜若 傾はかの 芸者は小萬 料理八百善」と言わしめるほどで、ペリー来航の際には日本橋にあった料亭「百川」とともにおもてなしの料理番を担っている。相撲の番付表になぞらえた料理番付では常に最高位にあり、間違いなく江戸一番だったことが想像できる。

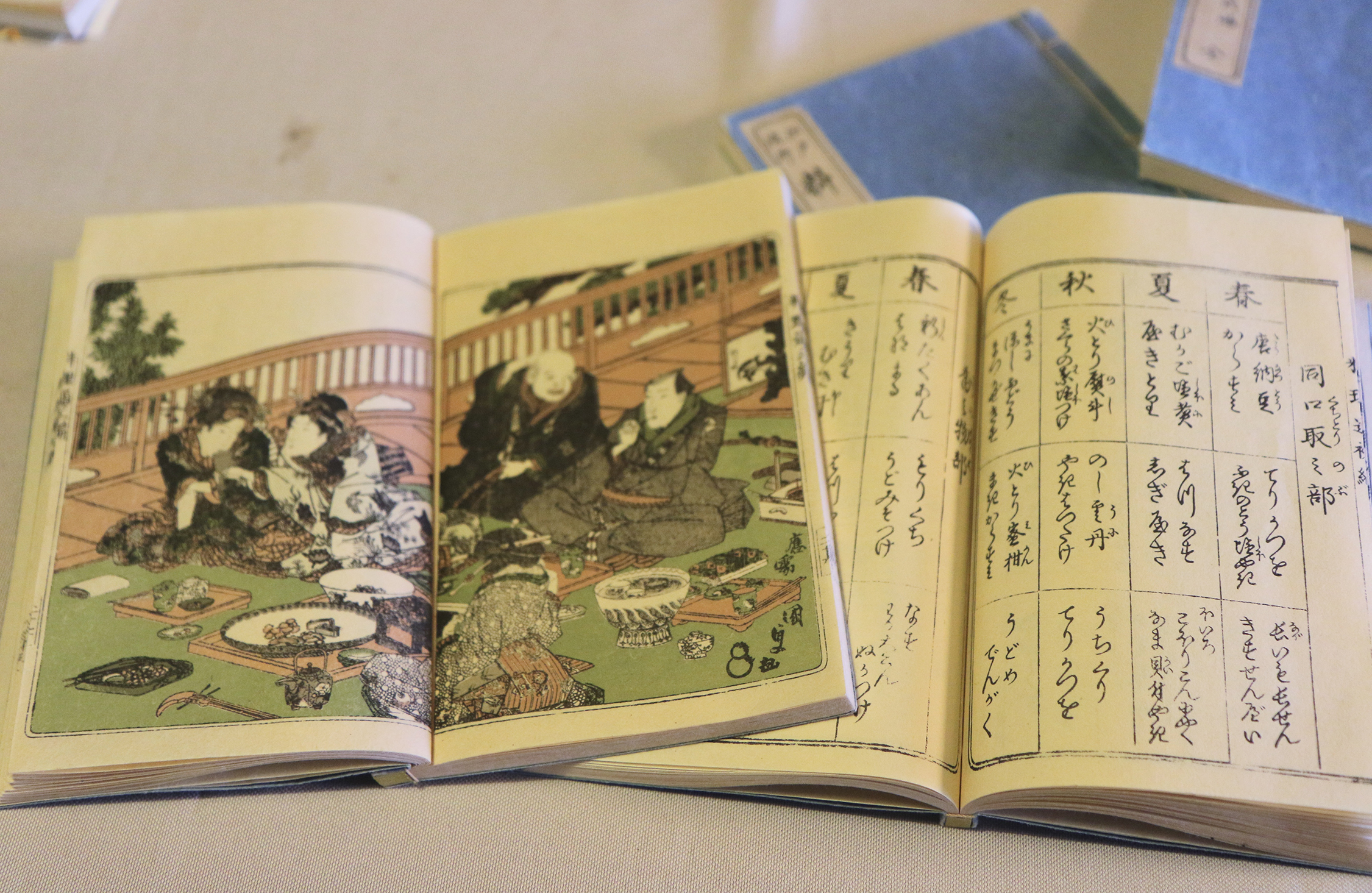

当時の賑やかな店のようすは、江戸を代表する浮世絵師・歌川広重が描いた。また、常連客だった葛飾北斎は、八百善が出版したレシピ本「江戸流行料理通大全」に挿絵を添えている。通称「料理通」は、プロの料理人が書いた料理本としては日本初とされており、江戸時代の大ベストセラーになった。

八百善は1717年の創業以来、主人となる者が栗山善四郎という名前ごと経営を引き継ぎ、現在は十一代目となる。300年ものあいだ紆余曲折ありながらも、地道に江戸料理を守り続けてきた。さまざまな理由からいったんは閉店したものの、縁があって2013年に鎌倉の明王院内にて復活したのだった。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。