金沢で出会った、ハレの日の伝統発酵食 泉鏡花が芥川龍之介に贈ったお漬物「かぶらずし」を作りに

文= 吉川愛歩

写真= 吉川愛歩

未知の細道 No.200 |27 December 2021

この記事をはじめから読む

写真= 吉川愛歩

未知の細道 No.200 |27 December 2021

#7かぶらずしはこう作る!

材料は、百万石青首かぶ、塩漬けして低温熟成させた天然ブリ、そして千切りのにんじんと、富山県にある石黒種麹店の麹をもとにした漬け床だ。かぶもあらかじめ塩漬けされていて、ほどよく水分が抜けている。

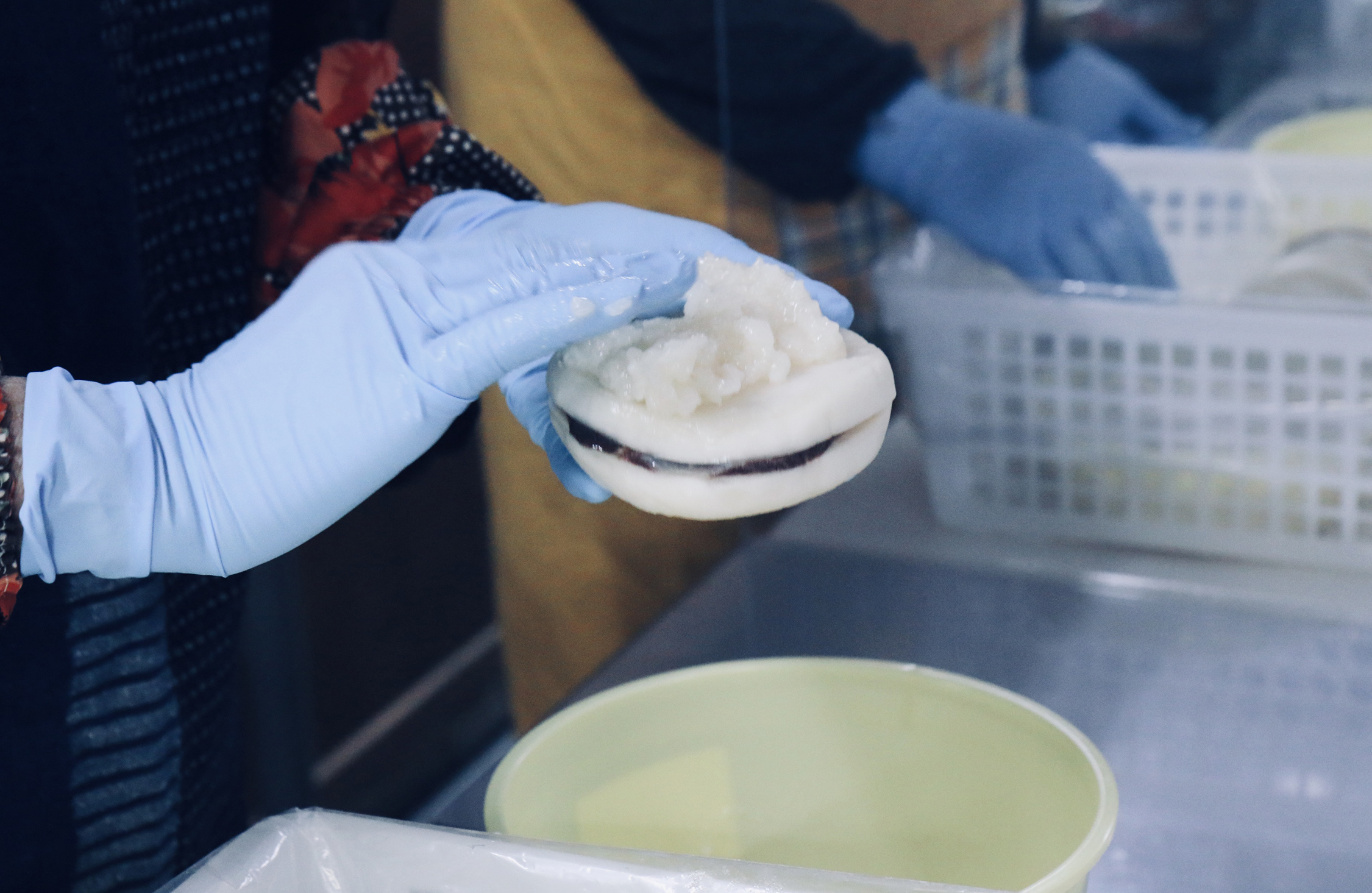

びっくりしたのがこの漬け床の量! これがのちのちすべてをおいしくしてくれる。左手前のバンズみたいなものがかぶだ。

まずはかぶの間にブリを挟んでいくのだが、これが肝心。かぶらずしを切り分けたときに、ブリが入っていなかったり少しだったりすると悲しいから、全体にブリが行き渡るように入れるのだけど、そもそもかぶとブリの形状が違う。丸いかぶに四角いブリをなんとか合わせていき、なるべく飛び出さないように挟んでいく。

これだと、はじっこを食べるときにブリが少なくなるからさみしい。もっとぴっちり入れるのが正解。

すべて挟み終わったら、ちょっと堅めのお粥みたいな漬け床をたっぷりのせながら、樽に詰めていく。正確には、炊いたごはんと米麹を発酵させたものだ。

漬け床はたっぷりとのせるのがポイント。

そうしてなるべく平らになるようにかぶを詰めたらにんじんを散らし、ふたたびかぶ、漬け床、にんじんと重ね合わせていく。最後は隙間が開かないように漬け床を押し込み、このまま重石をしておよそ5日間発酵させる。

かぶが見えないくらいに漬け床を入れたら、このまま発酵へ。漬け床がつやつやしていておいしそう。

保存食みたいなわりに、実はかぶらずしは食べられる期間が短い。5日ほど経つと、かぶが柔らかく甘くなって食べごろを迎えるのだが、食べられるのはそこから10日ほど。時期を過ぎてしまうと、どんどん発酵が進んで酸味が出てくるので、食べごろのうちに食べ終えなくてはならない。

「一度すっぱくなってしまったら味は戻せないから慎重に」と、山岸さんに言われ、どきどきしながら漬物樽を抱えて東京に戻った。というのも、金沢と違って東京は暖かい。つまり発酵が進むのも早いわけで、本来かぶらずしには向かない環境なのだ。

未知の細道とは

「未知の細道」は、未知なるスポットを訪ねて、見て、聞いて、体感して毎月定期的に紹介する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。