#3伝統と手作業を積み重ねてきた五箇山和紙

楮の皮を煮て、洗って、ゴミを取り除いていきます。気の遠くなりそうな手作業です。

杵で叩いて細かく刻むと、モチモチでフワフワの繊維になります。

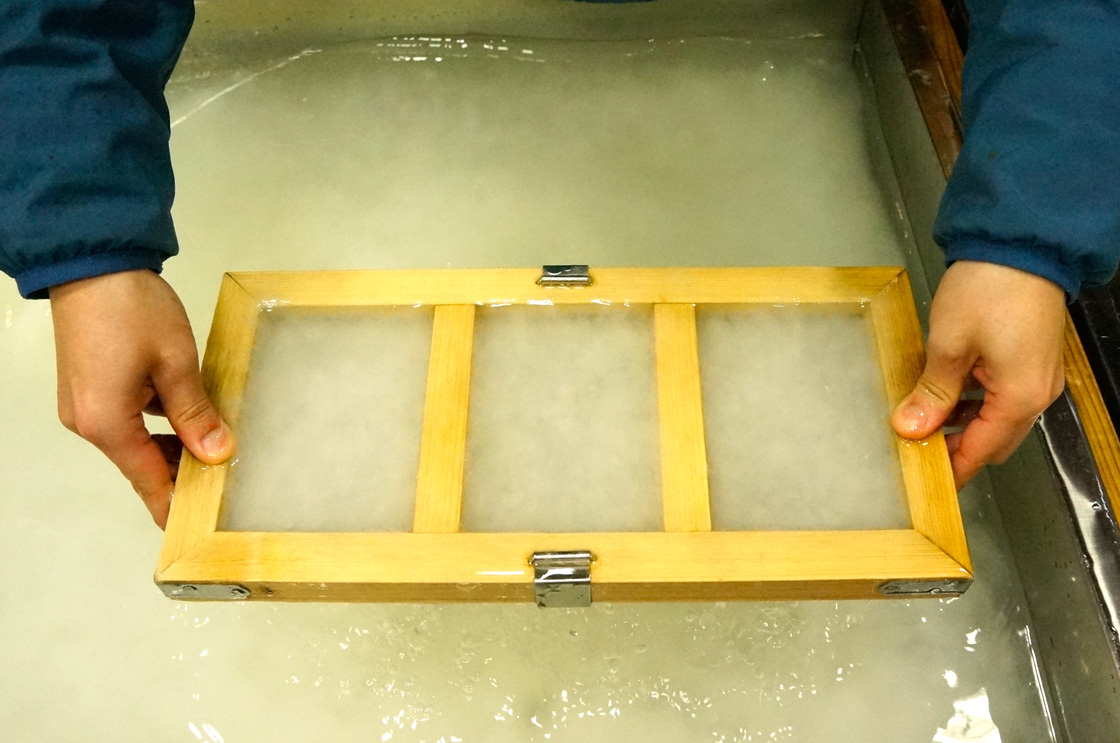

繊維を水に溶かしながら、オクラと同類のトロロアオイという植物の粘液でとろみを足します。繊維を水に均質に浮かせるためです。そして、ここからが「紙すき」です。

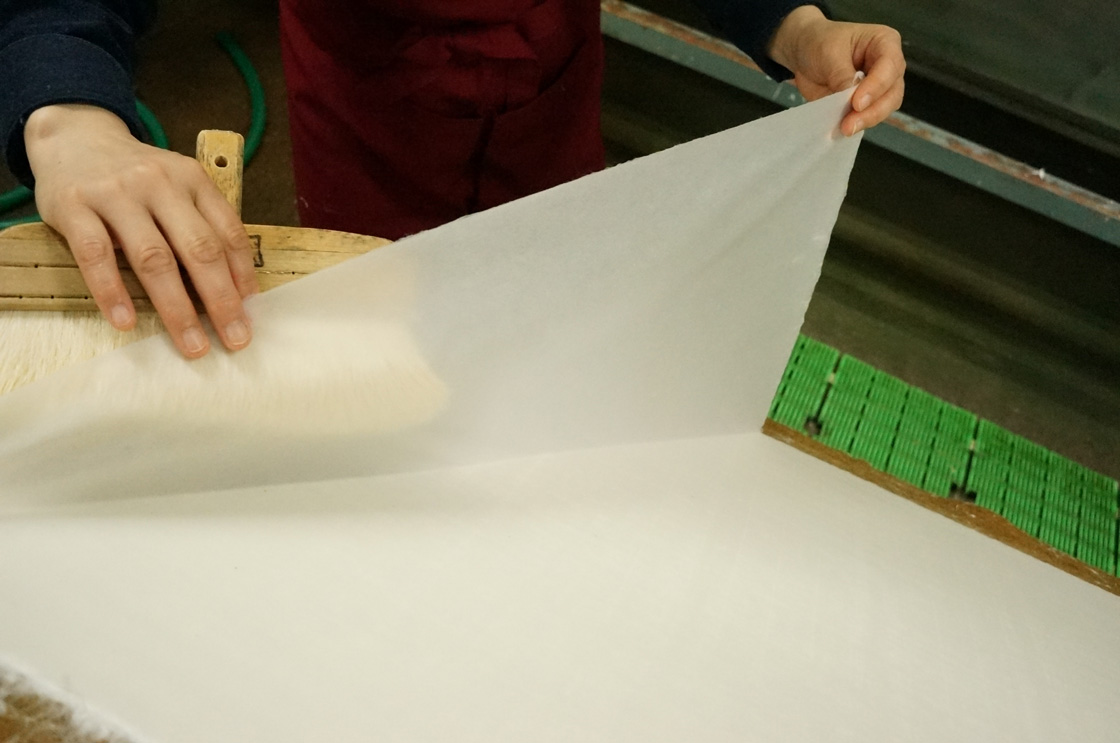

さらっとした液で一度だけすけば弱い紙が、ねばっとした液で何度もすけば強い紙ができます。日本では後者が発展しました。すく作業を何度も重ねることで繊維が複雑に絡みあい、丈夫な和紙ができあがるのです。しかし、それには時間がかかるし、体力だって必要です。五箇山では丸一日かけて揺すり続けることもあるそうです。

今では村に3軒しかない和紙工房ですが、かつては1000軒ありました。当時は、原料をつくるのが男性の仕事で、紙をすくのは女性の仕事。夜になると、紙をすく音が村中から聞こえたそうで、深夜でも音がすると「あの家の娘さんは働き者だね」と評判が立ちます。村の男たちはそんな働き者の女性をお嫁さんにもらうことがステータスでもあったそうな。

あとに出てきますが、五箇山和紙の里では「紙すき」を体験することができます。すいて、取り出して、乾かして、完成です。というと簡単に聞こえてしまいますが、この道30年という中島さんの手つきは真似できそうにありません。

「機械にできるようなことは駄目なんだ」

そう言っていたのは、ここの館長でもある東秀幸さん。五箇山ではいまだに多くが手作業です。丈夫さの秘訣はそこにもあります。

ただし、問題もあります。たとえば、紙をすくときに使う「簀(す)」という道具。竹で編まれた繊細な道具です。この道具をつくる「簀職人」が減っているのです。一枚つくるのに編むだけで2週間以上、ひもを通したりする工程を含めると1ヶ月。たった一枚つくるのに、です。紙すきばかりに目が向いてしまいますが、この道具がないと紙すきもできなくなります。何かひとつでも欠けると秘伝は途切れてしまうのです。

「和紙が盛り上がってきたとは言っても、それを待っていては遅い」

東さんはそうも言っていました。最近になって和紙が見直されている動きはありますが、これからブームが大きくなり、和紙職人を目指す人が増えて、そのうちの何人かが五箇山にやってきて、紙すきを覚えて、そのうちのまた何人かが「簀」を作りたいと思い立つ。一人の人間がそこに辿り着くまで何年かかることでしょう。高齢化のスピードはそれを待ってはくれないのです。