生きるために生まれた郷土玩具 きびがら細工がつなぐ、祖父と孫の物語

写真= ウィルソン麻菜

未知の細道 No.248 |25 December 2023

#3背水の陣、唯一の武器として

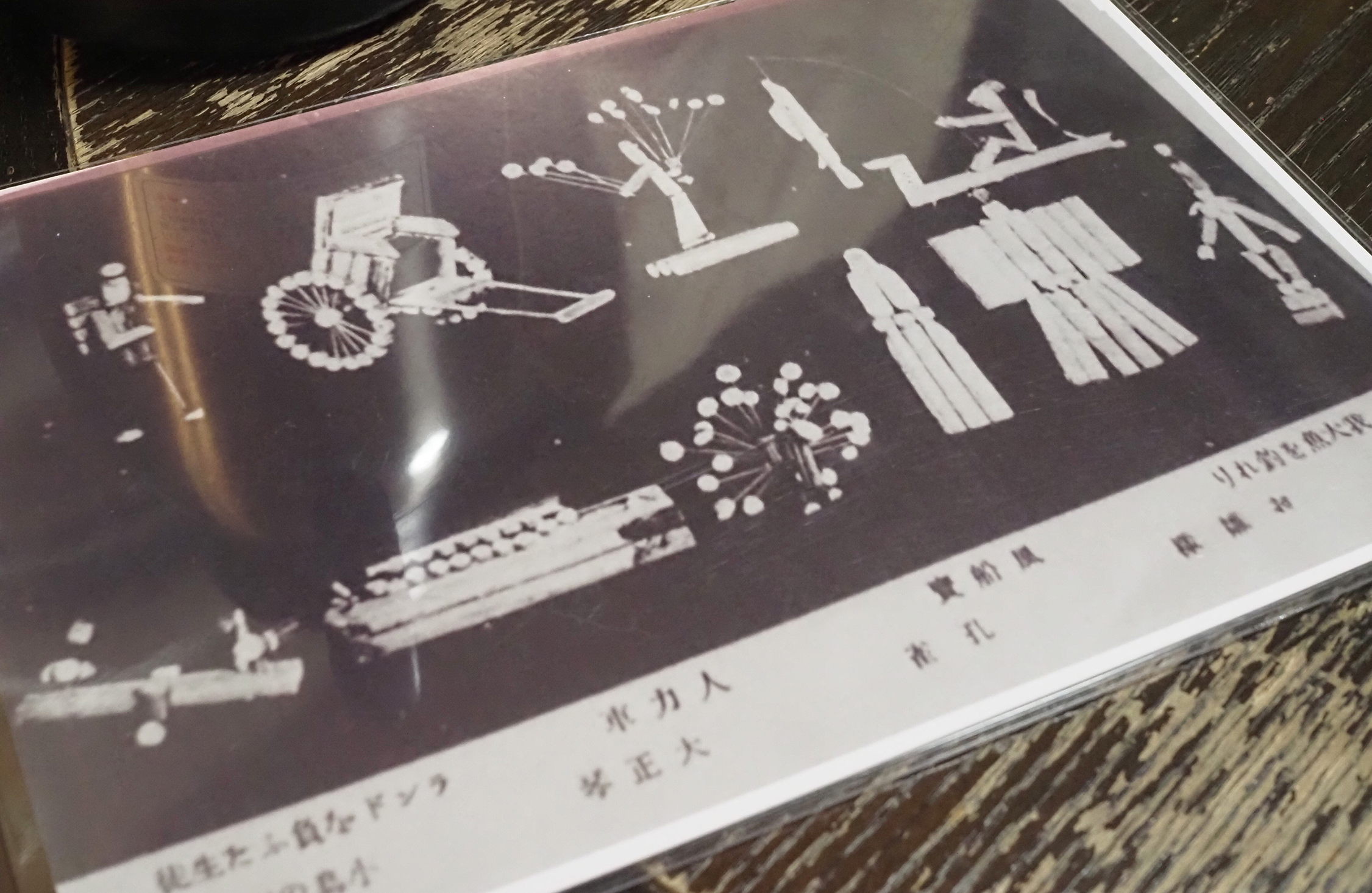

端材を使った「きびがら細工」自体は、昔から遊び道具として存在していた記録がある。中心部のスポンジのような特徴を生かして、竹串できびがら同士を組み合わせてプラモデルのようにして遊ばれていたそうだ。

しかし、青木さんが生み出した「きびがら細工」は、それらとはまったく違う。まさに鹿沼箒の「ハマグリ」をつくる時に使う箒編みの技術を生かして、ほうききびで動物をかたどった。「いずれ箒が売れなくなる」と危機感を感じてから数年。1962年に、予想通り「鹿沼箒編みコンテスト」が廃止されたタイミングで、青木さんは鹿のきびがら細工を売り出した。

「おじいちゃんからは『白鹿伝説』をもとにつくったと聞いているんですけど、誰に聞いても伝説の詳しい内容を知らないんです。ただ、たしかに鹿沼の地名は『雨が降らなかった飢饉の時に現れた鹿のもとに水が湧いて沼になった』という話が由来だと聞いています。それが白だったかどうかは、わからないんですけどね」

白鹿のきびがら細工を世に送り出した2年後は、ちょうど東京オリンピックが開催される年だった。その年の干支に合わせて、波打つ辰をきびがら細工でつくって売り出したところ、土産物コンクールで数々の賞を受賞。そこから、毎年の干支づくりが始まった。

しかし、つくるものが決まったとはいえ、郷土玩具を一からつくり出すのは簡単なことではない。早苗さんが話してくれたエピソードからは、青木さんが試行錯誤を重ね続けていたことが伺える。

「おじいちゃんの家に行くと、遊んでもいいきびがら細工の動物たちが入れられている段ボール箱があって、私と姉たちは『動物園』と呼んでました。不恰好なゾウだったり、魚だったり。今思えば、試作品だったんだと思います」

きびがら細工の牛を持って行った先で「こんなのは牛じゃない、豚だ」と笑われた話もある。青木さんはそこでふてくされるのではなく、「じゃあ牛ってどんなですか?」と逆に聞きにいったという。ただつくりたいものをつくるのではなく、商品としてちゃんと売るために改善していった。青木さんがのちに早苗さんに伝えた「背水の陣だった」という言葉が、その必死さを伝えている。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。