#6明治29年築の見世蔵で「器而庵」をオープン

ブランド立ち上げに伴い、物件探しを始めた辻さん。できれば山のなかに、自分の作品を並べられるギャラリーがほしいと考えた。

町役場に相談に行くと、こう言われた。

「地域のためにも、できれば商店街で店舗を探してほしい」

今でこそ活気づいてきた商店街だが、2010年当時はシャッター街。まちを活性化させてほしいという思いに応えるべく、辻さんは商店街の店をしらみつぶしに訪ね歩いた。

その意気込みに反し、物件探しは難航した。どの店も営業はしていないが、店の奥に人が住んでいて借りることができない。

ある喫茶店が借り手を探していると朗報が舞い込んだのは、物件を探し始めて数カ月経ったころだった。

「漆器の魅力を伝えていくにあたり、こんなに素晴らしい建物でできるなら最高だと思いました。この内装は、喫茶店のご主人が退職金をはたいて改装された当時のままで、私はいっさい手を加えていないんですよ。漆器を飾るのにぴったりの内装で、運命的な出会いでした」

2010年8月、器而庵をオープン。店内には辻さんがつくったお椀や箸、皿などが並ぶほか、茶室もある。

漆器といえば、祝い事などで使う特別なイメージがあったが、器而庵に並ぶ八溝塗を見て、「我が家の食卓に置いても浮かなそうだ」と思った。失礼だろうか? と思いつつ伝えると、辻さんは目を細めた。

「その通りなんですよ。茨城の素朴な雰囲気に合うような器をつくりたくて、ツヤを落としたり、凹凸やざらつきを残したり、わざと木目を見せたりしてます。輪島塗や会津塗のようにおしゃれでシャープなものも良いけれど、私は食卓に置いた時に違和感のない器をつくりたくて」

手に取りやすい価格帯にしているほか、器の持ちやすさひとつとっても、普段の生活に馴染むのが八溝塗の魅力だ。

「本物の素材ってね、使えば使うほど育っていくんですよ」

そう言って見せてくれたのは、10年使ったお椀。もちろん塗料が禿げている部分はないし、なによりも、その上品なツヤに目を奪われた。特別な手入れが必要なのでは? と思ったが、ほかの食器と同様に食器用洗剤で洗って良いそうだ。油汚れがなければ水洗いして、さっと拭きあげるだけで良い。

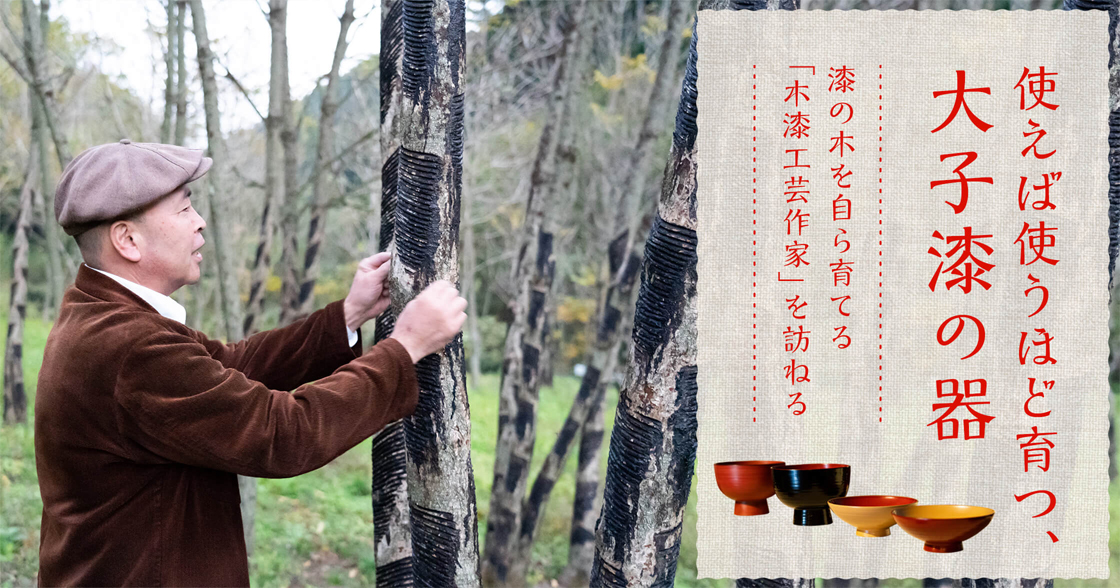

そのほか目に留まったのは、木の質感を活かした割板皿だ。実はこれ、樹液が出なくなり伐採した木でつくっている。漆の木は柔らかく、これまで木工品に使われることは少なかったが、辻さんの手にかかると、漆掻きの傷あとがアクセントになった素敵な皿に生まれ変わるのだ。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。