#5漆掻きの技術を継承するために

この頃、辻さんは地域の漆掻き職人に依頼し、漆を手に入れていた。しかし、いつもお願いしていた70代の職人から、病気で引退することを伝えられる。

「他の漆掻き職人を探してみたら、70代の方が2名しかいなかった。このおふたりも近い将来、引退するでしょう。そしたら漆掻きの技術は継承されなくなってしまう。大きな危機感を抱きました」

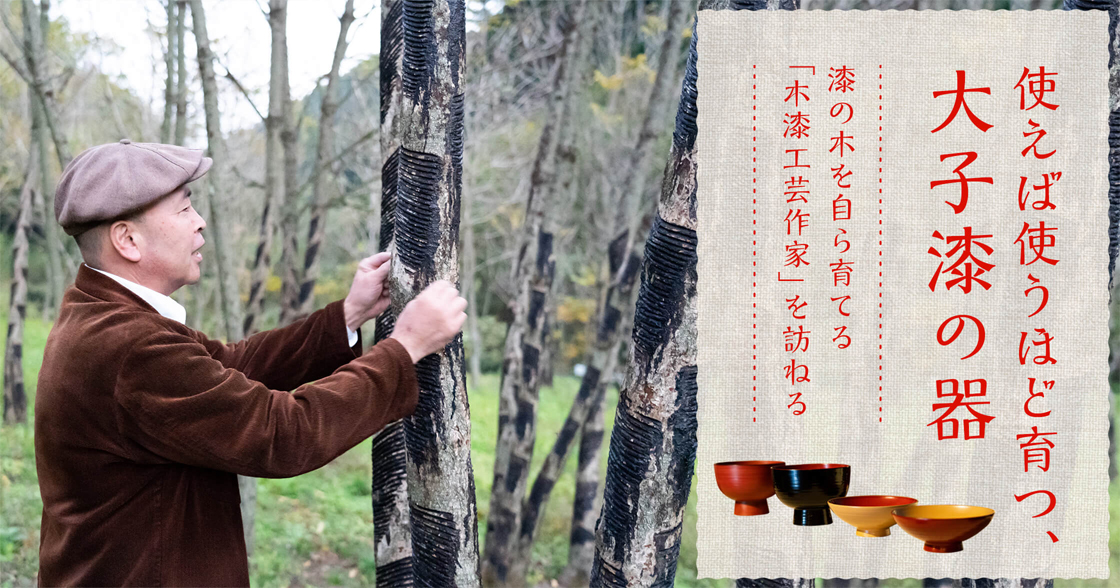

2008年、辻さんは自身の弟子とふたりで、漆掻きを教わることを決めた。職人と一緒に山へ入り、漆掻きをしてみての感想は、「これ、自分に向いてる」。

「見てもらったらわかるんだけど、均等に傷が入ってるときれいでしょ。こうやって細かいことにこだわって作業するのが好きなんですよ。職人さんはたまに『どう?』と見てくれるけど、山に入ると基本はひとり。試行錯誤しましたね」

採れた漆は自分で使用するほか、問屋に卸していたが、ある時思った。せっかく自分で漆掻きをしているんだから、問屋に卸すだけではもったいない。一般の人にも大子漆の魅力を伝えられないだろうか──。

「この時、自分のブランドをつくろうと思いました。大子漆はこんなにいいものなのに、地元の人にすら知られていません。自分のブランドをつくって形にすれば、地元産の大子漆でこんな漆器がつくれるんですよと、広く発信できると思ったんです」

こうして2010年、茨城県でいちばん高い山「八溝山(やみぞざん)」の名を冠し立ち上げたのが、「八溝塗」だ。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。