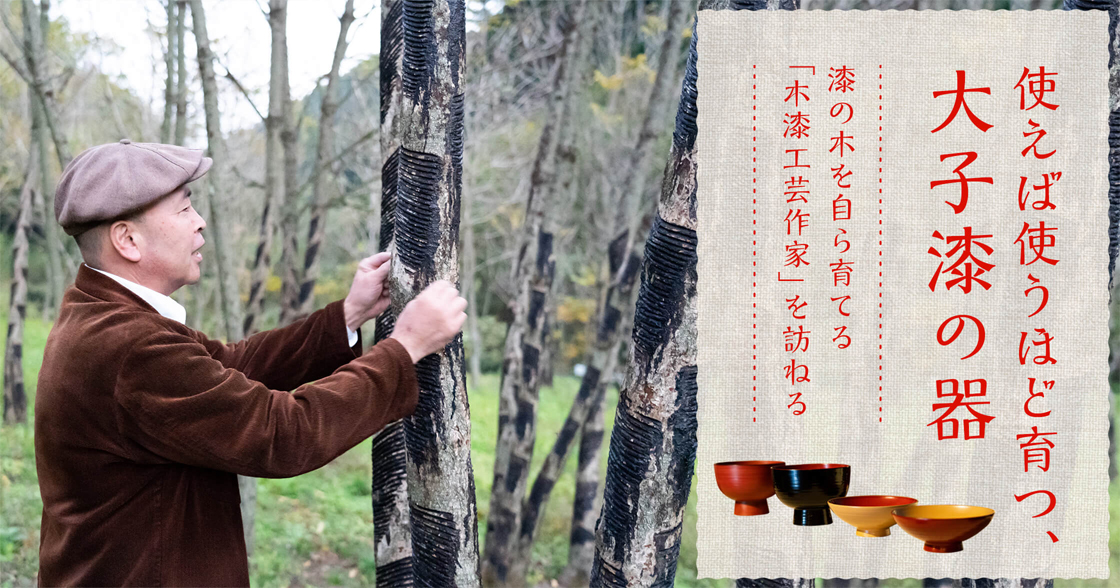

#8「工芸素材の森」をつくりたい

工房に入ると、木のいい香りがした。壁一面に木材が並び、木材を加工する機械が複数台。奥には、温度・湿度管理がされた、塗り専用の部屋がある。

工房には、辻さんの弟子であり社員の後藤香奈さんがいた。25歳の彼女は、辻さんのもとで働き始めて4年目。芸術大学在学中に辻さんの開くインターンシップに参加し、卒業後すぐに入社した。明るく、人懐こい笑顔が印象的な女性だ。

後藤さんが、機械を使ってお椀を研いでいる。なにをしているのだろう?

「下塗り(1回目の塗り)が終わった器の表面を、研いで荒らしています。こうすることで、次に塗る漆が定着して、剥がれにくくなるんですよ。研がないと、ガラスに塗料を塗ったみたいにカリッと剥がれちゃうんです」

素人目には下塗りだけでもじゅうぶん綺麗に見えるが、下塗り、中塗り、上塗りと何度も漆を塗り重ねることで、永く美しく使い続けることができるのだという。ちなみに、中塗りに辿りつくまでの下地づくりだけで8工程もあるそうだ。

60個ワンロットでつくっていて、すべて完成するまでに要する期間は約1カ月半。漆器づくりでは、各工程ごとに「研ぎ師」「塗師」などと呼ばれる職人がいて分業することも多いが、八溝塗はすべての工程を辻さんと後藤さん、2名で担う。

今回の取材では、初めて知ることが多かった。なかでも驚いたのは、国の伝統的工芸品に指定されるには、一箇所で100年以上も続いていなければならないことだ。

途方もなく長い月日に思えるが、「漆を10年育てて漆掻きをする。このサイクルがあと9回続けば、もう100年ですよ」と話す辻さんを見ていると、そう遠くないのかも、と思える。

100年先を見据える辻さんはいま、どんな未来を思い描いているのだろうか。

「茨城県は大子漆だけではなく、和紙の原材料である『楮(こうぞ)』『トロロアオイ』の産地としても有名です。こういった自然素材を集めて、『工芸素材の森』をつくりたい。茨城には日本一の素材がいくつもあると知ってもらうことが、工芸品に親しんでもらうことにもつながるはずだから。ワークショップもできるようにして、子どもたちに工芸の魅力を伝えていきたいです。時間はかかると思うけれど、そんな循環が生まれる場所をつくれたらいいですね」

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。