#2約9000年前から漆器が使われていた?

JR水郡線「常陸大子駅」から徒歩8分。古民家風のカフェや神社などが立ち並ぶ商店街を進むと、ひときわ目を引く建物があらわれた。

ここが辻さんが営む店「器而庵(きじあん)」だ。明治29年(1896年)に建てられた見世蔵(みせぐら/店舗として使われてきた蔵)で、国の有形文化財に登録されている。

店に近づくと、入り口から10人ほどの外国人がワラワラと出てきた。最後に出てきた女性が日本語で「ベトナムにお越しの際は声をかけてくださいね!」と言って、帰っていった。観光客だろうか? 少し離れた場所から様子を見ていると、客を見送った辻さんが私に気付いた。

「もうそんな時間でしたか! 今まで、ベトナムの専門学生さんたちと『漆と温暖化の関係性』について勉強していたんですよ」

聞けば、ベトナムは漆芸文化が発達しているという。伝統的な漆工芸品は、「ソンマイ」と呼ばれる漆画。何層にも塗り重ねた漆を削ってつくりあげる絵画だ。

ちなみに、ベトナムで漆器を使っていたとされる歴史は2500年前にも遡る。そんなに昔から漆器が使われていたのか! と驚いたのだが、世界最古の漆器は約9000年も前のものらしい。それが見つかったのはなんと、日本!北海道函館市の垣ノ島B遺跡である。

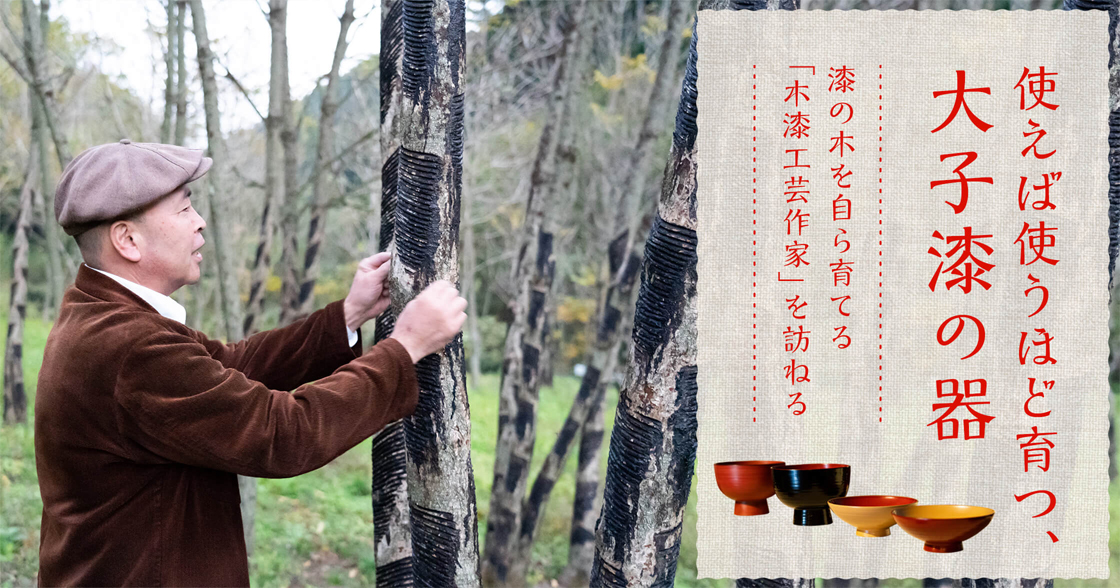

店内に入ると、辻さんがつくった漆器や、漆の原木(伐採した漆の木材)が並べられていた。原木の表面には、切り傷のような線が等間隔で刻まれている。

「この傷を下から上に向かって、4日おきにつけるんです。すると傷から、樹液がじゅわっと染み出してくるんですよ。それをヘラですくいとるのが漆掻きです。朝のほうが樹液が出るから、日が出始める朝5時には山に行って漆掻きをするんですよ」

傷が浅いと樹液はうまく採れないし、樹液を採りすぎても木が傷んでしまう。傷に雨が染み込むと木が腐るため、天候にも左右される。今年の夏は身の危険を感じるほどの暑さだったのが記憶に新しいが、漆にも相当な影響があったらしい。木が弱り、漆の樹液が出なくなってしまったそうだ。

「漆って繊細なんですね......」と言うと、「本当にそう。すごく繊細なの」と辻さんは笑った。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。