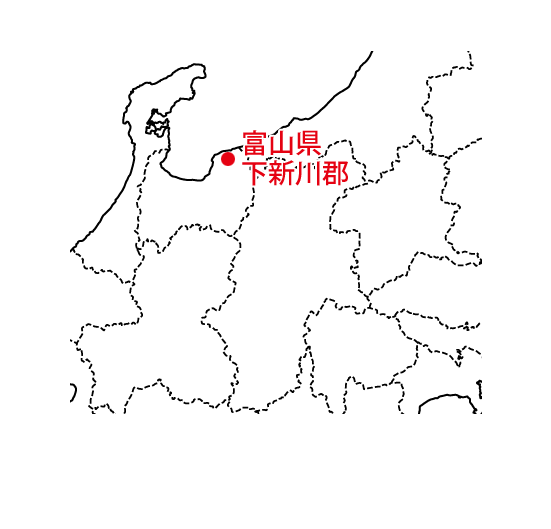

富山県下新川郡

新潟県に近い北アルプス・朝日岳のふもと。小さな里山でなぜ、後発酵茶を嗜む希少な文化が育まれたのか?

写真= Numa

未知の細道 No.238 |25 July 2023

- 名人

- 伝説

- 祭

- 挑戦者

- 穴場

最寄りのICから【E8】北陸自動車道「朝日IC」を下車

最寄りのICから【E8】北陸自動車道「朝日IC」をを下車

#1茶をめぐる多様な文化。

ここ日本で「茶」といえば、何よりもまず「緑茶」を想像する人がほとんどだろう。茶を飲む習慣は、すでに中世には精神性を重んじて客人に茶を振る舞う「茶道」へと昇華され、今日まで廃れることなく受け継がれてきた。喫食文化が多様になった現代とはいえ、ペットボトルや紙パックの緑茶飲料を含めれば、「年代を問わず9割近い人が緑茶を日常的に飲んでいる」ことが明らかになっている(緑茶の引用に関する意識・意向調査/令和3年・農林水産省)。

当然ながら、茶を嗜む文化は全国津々浦々へ広まった。土地の風土が重なることで、ユニークな形となって定着した例も数知れない。数種類のお茶を飲み比べ、産地や銘柄を当てるという「闘茶」が、歌舞伎役者等によって「歌舞伎茶」として愛でられてきたことや、関西地方で正月や節分に飲まれる、茶に黒豆、昆布、梅干、山椒などの具を入れてた「福茶」。もしくは、茶道の作法を真似して楽しんだと言われる「振り茶」などが挙げられる。

振り茶は、固くなった新芽や収穫時期の遅れた茶葉から作られた「番茶」を茶筅(ちゃせん)で泡立てる、庶民的な茶の湯と言える。古来より各地で嗜まれたようだが、現在は国内のいくつかの土地にのみ残る珍しい風習になった。それらには「ぶくぶく茶」「ぼてぼて茶」「バタバタ茶」といった、どれも楽しげな名前が付けられている。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

室町時代より受け継がれた「バタバタ茶」体験

- 1日目

-

富山県朝日町でバタバタ茶を体験できるのは、「バタバタ茶伝承館」と「朝日町歴史公園/旧川上家」。バタバタ茶伝承館では毎週月・水・金・土の10:00〜15:00、「朝日町歴史公園/旧川上家」では毎週月・木・金・土・日9:00〜15:45まで。冬期は閉館日程については朝日町役場商工観光課(0765-83-1100)へ問い合わせを。

バタバタ茶伝承館

住所:富山県下新川郡朝日町蛭谷484

電話:0765-84-8870

朝日町歴史公園/旧川上家

住所:富山県下新川郡朝日町横水302-1

電話:0765-83-1950

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。