茨城県常陸太田市

平安時代からつづく、書道のかな文字を書くための伝統的な「かな料紙」。「小室かな料紙工房」は、3代前から常陸太田で工房を開き、かな料紙の注文制作を続けている。料紙を作れる職人は全国でも数えるほどとされているが、3代目の小室久さんは高い技術を持つ数少ないかな料紙職人の一人として各地の書道家たちから高い評価を受けており、注文が相次ぐ。小室家に受け継がれる伝統技法を知るために、工房を訪ねた。

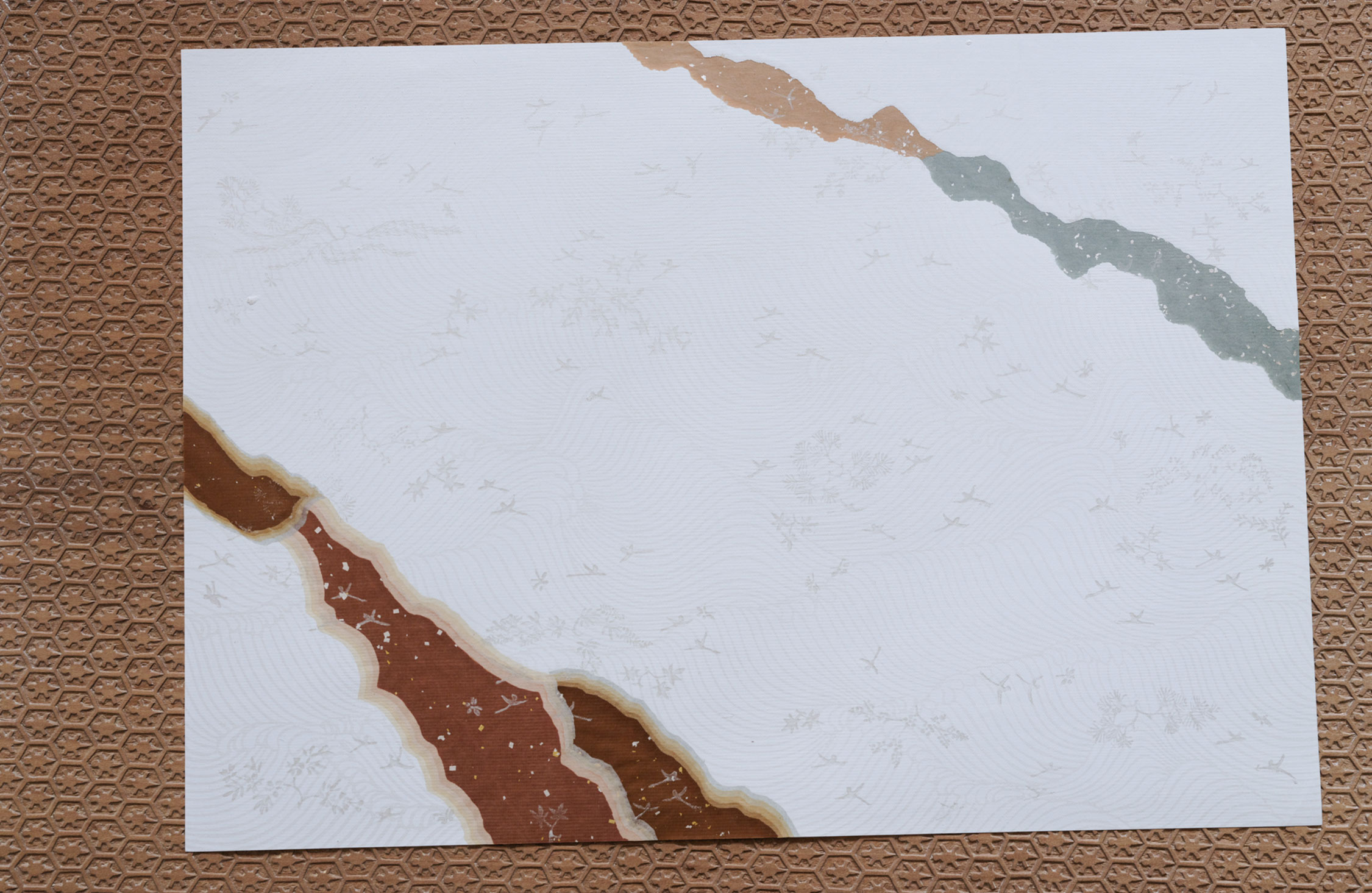

写真= 松本美枝子

未知の細道 No.234 |25 May 2023

- 名人

- 伝説

- 祭

- 挑戦者

- 穴場

最寄りのICから【E6】常磐自動車道「日立中央IC」を下車

最寄りのICから【E6】常磐自動車道「日立中央IC」を下車

#1かな料紙の里

青々と輝くとても小さな山なみに囲まれた集落。田んぼが点々と続き、その間を小川が流れていく。のどかな里山だ。

その集落の一角にある「小室かな料紙工房」は、まず敷地の入り口にある小屋が目を引く。なかには煮えたった大きなかまどと、積み上げられた木材。

私が訪れた時、かな料紙職人の小室久さんとこの工房の4代目となる息子の太郎さんが、料紙の染料となるナラの木を炊いているところだったのだ。

ふたりに案内され、奥の工房に足を踏み入れると、遠い昔に嗅いだことのあるような独特の匂いが、ぷん、と漂う。壁の棚にはさまざま色の粉がつまった瓶や、小さな箱がぎっしりと並べられている。

「これは膠(にかわ)の匂いですよ、牛の皮で作られています」と久さんは教えてくれた。昔から画材や接着剤として使われてきたゼラチン質の膠は、和紙に墨で書かれる文字が滲まないようにするために和紙の表面に塗るのだという。

「かな料紙」とは、書道のかな文字を書くための用紙のことをいう。平安時代の後半、日本独自のかな文字が発達し、この期間に多くの「古筆」と呼ばれる古典が残された。古筆とは、平安時代から鎌倉時代にかけて書かれた主にかな書の名筆のことを指す。古筆は、装飾された和紙に美しいかな文字で書かれた。古筆に使われている装飾された和紙をお手本として、かな料紙は作られているのだ。

そしてこのかな料紙の制作を専業としてやってる工房は、全国でもわずか9軒ほどしか残っていないと、小室さんは言う。そしてそのうち、2軒はこの常陸太田市にあるのだというから驚きだ。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。