#2戦火を逃れて続いた技術

「ここはもともと、私の祖父が開いた工房でした。祖父は東京で古筆を複製する仕事をしてたんですね」

小室さんの祖父はこの土地で生まれた。次男だったので、やがて東京に出て古筆の複製本を作る工房に入ったという。

「複製本を作る工房には、版を作る人、紙を染める人というふうに、さまざまな職人さんが集まっていたんですって。そういう職人さんたちから、それぞれ手ほどきを受けた、と聞きました。祖父は全部の工程を覚えて、ひとりですべてやる、というスタイルを確立していったそうです」

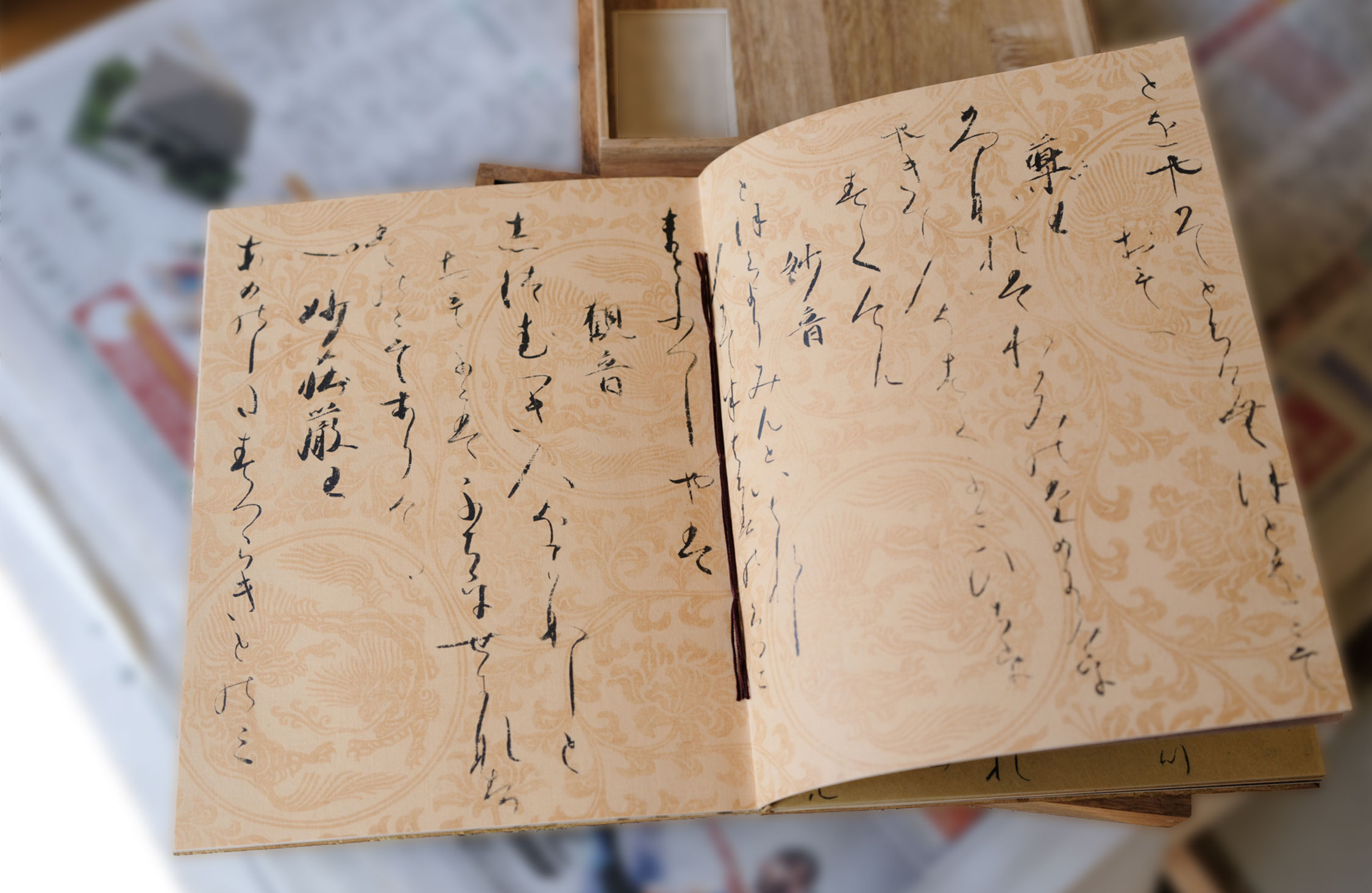

ほどなく祖父は書家たちから、複製本ではなく「書のための紙」を作るようにと勧められるようになったという。その言葉のまま、祖父は料紙を作るようになり、ひとりで全ての工程を担うその作風は好評だったそうだ。

そうして料紙専業の製作者として独立した祖父は、1941年に東京で開業した。しかし時代は太平洋戦争に突入。1945年になるとに東京は日増しに空襲がひどくなり、祖父は焼け出される直前に東京を出ることを決意したという。仕事道具をぜんぶリヤカーに積んで、生まれ故郷のこの集落に戻ってきた祖父は、この地に「小室かな料紙工房」を開き、今も続いているというわけだ。

さらに小室さんの父の代になると、久さんの叔父にあたる、父の弟が東京で書道用品の専門店を開業したこともあり、その店のメインの商品として「小室かな料紙工房」のかな料紙が扱われるようになった。さらにもうひとりの叔父も、同じ常陸太田の金砂郷地区で、かな料紙を作る仕事をしている。全国でも珍しいかな料紙工房が、この常陸太田市に2軒もあるのは、そういうわけだったのだ。

わたしが「かな料紙は常陸太田の伝統工芸だとばかり思っていたんですけど、そうじゃないんですね。小室さんのおじいさんが東京で技術習得して開業し、それを小室家が代々受け継いてやってる、ということなんですね」というと久さんは深く頷いた。

「だから実は料紙の製作は、特にこの土地との結びつきはないんですよね。唯一、このあたりに生えていたナラの木がこの土地と結びついてるんです」と久さんは続けた。かまどで炊かれていたナラはこの地に多く生えていたそうで、祖父はそれを譲ってもらって染料をつくっていたそうだ。

現在、久さんと叔父のかな料紙の技術は、常陸太田市の無形文化として指定されている。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。