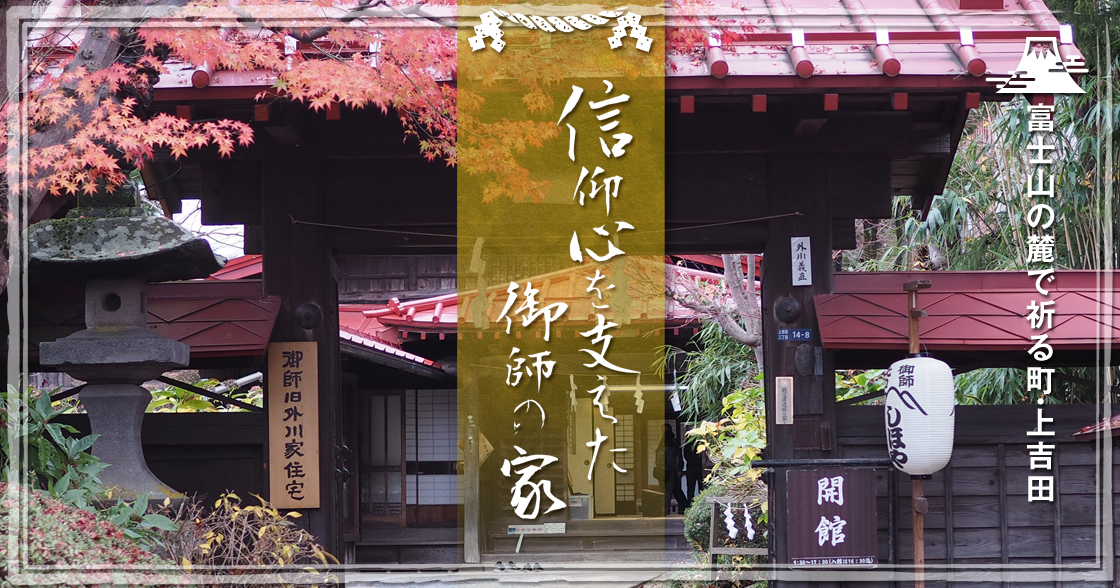

#9御師と富士講の不思議な関係

真一さんが説明の中でよく口にしたのが「奉納品」という、あまり聞き慣れない言葉だ。

「御師の家には、富士講の人たちからの贈り物や記念品がたくさんあります。それらは『奉納品』と呼ばれ、贈った富士講のマークがついているんです」

菊谷坊に並ぶ奉納品の多さを見ていると、それだけ富士講との関係性が強かったことが伺い知れる。それを一番感じたのが「御神前」を見せてもらったときだ。

御師の家で祈祷をする場所となっていた御神前。なんと、菊谷坊には御神前専用の部屋があった。ふすまの向こうにある立派な御神前の迫力に、思わず取材が小声になってしまったほどだ。ここまで作り込まれた御神前は、御師の家のなかでも珍しいという。

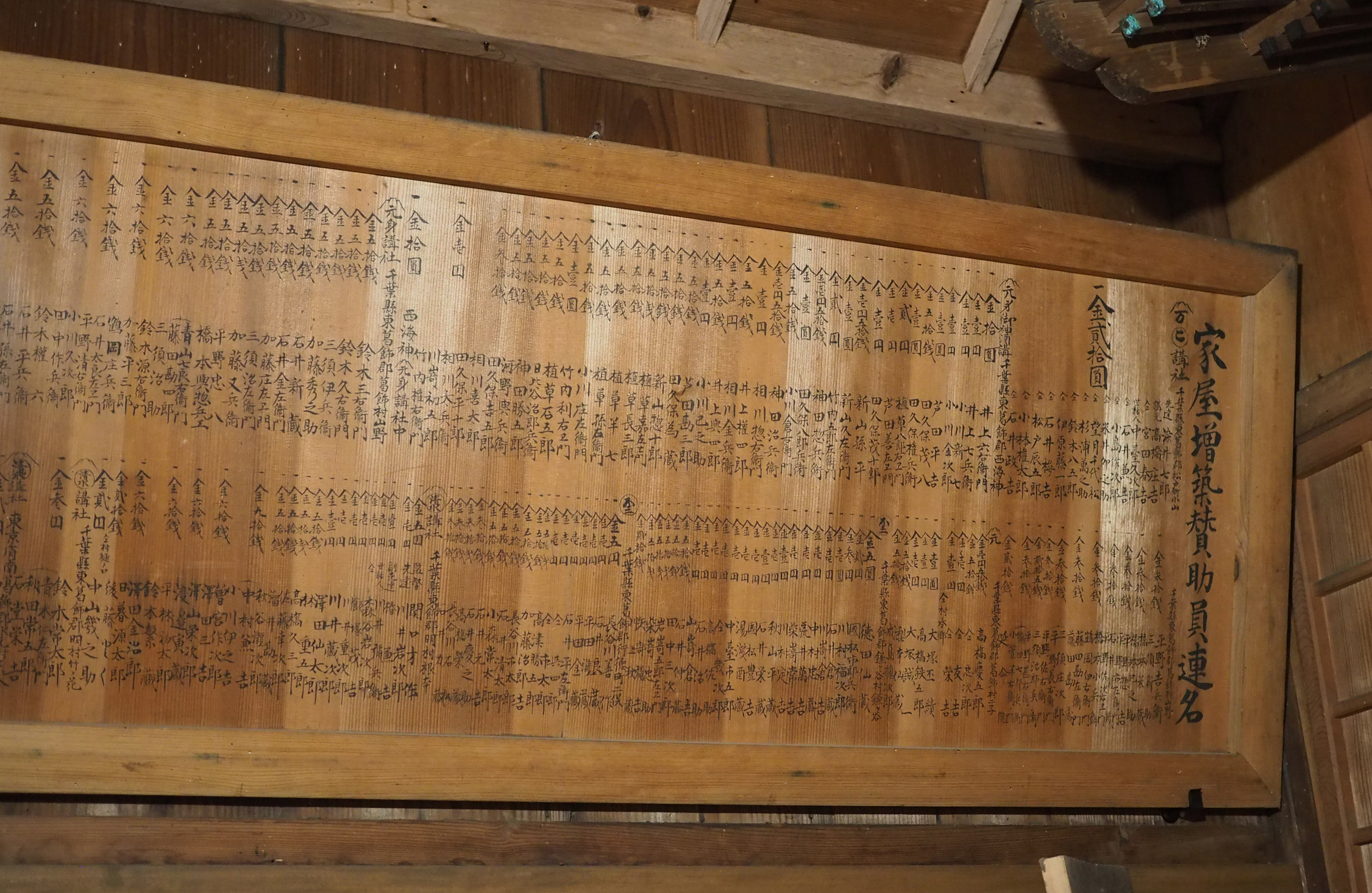

立派な御神前に惹かれて、多くの富士講が菊谷坊を選んだのだろうか。そう聞くと、真一さんが「逆ですね」と言った。御神前の両側に並んだ、富士講の人々の名前が刻まれた板を見せてくれる。

「宿泊する富士講の数が多く、たくさん寄付が集まったために、これだけ大きな御神前ができたんです」

富士山の神と人々をつなぐ御師と、寄付や奉納品を納める富士講。単なる旅行者と旅館のような関係だけではない、御師と富士講の関係を見た気がした。

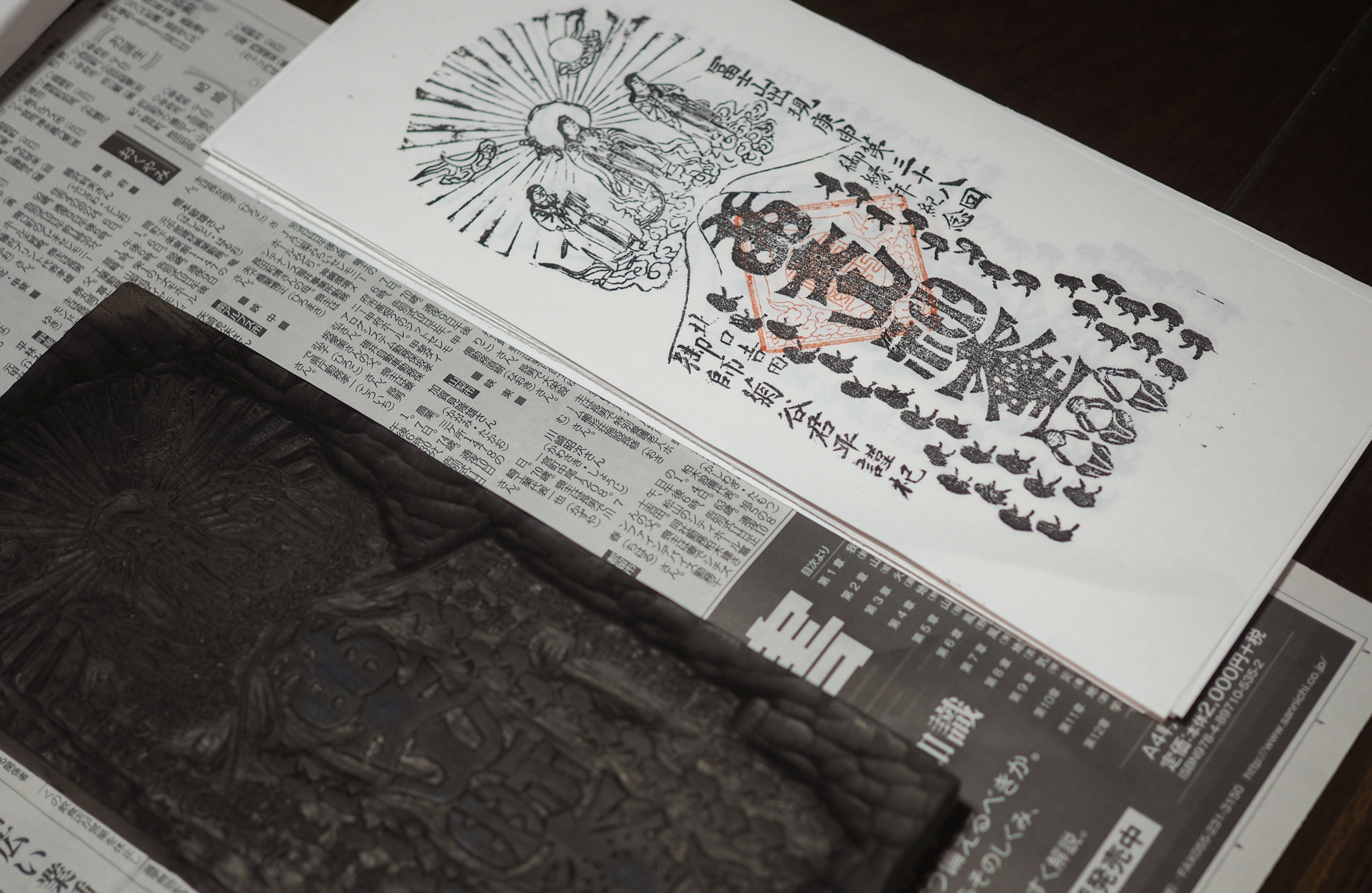

さらに宗教者として御師が富士講の人々のためにおこなったことのひとつに「牛王刷り」がある。

「牛王(ごおう)」とは、無事に登れるようにと願いが込められたお守りのこと。富士山の神である木花開耶姫(このはなさくやひめ)や神聖な動物とされる猿が描かれた版画を、富士講の人々が着る白装束に墨で刷ることで、お守りとしたと言われている。

牛王は、御師の家以外にも富士山の頂上や要所で刷ってもらえるらしく、旧外川家住宅で展示されていた白装束にはさまざまな版が刷られていた。「御朱印帳に近いものがあった」と、真一さんにまたわかりやすく教えてもらった。

何十人もいる富士講の人たちのために、一枚一枚、無事を祈って版を刷る。実際に真一さんに牛王刷りを見せてもらいながら、改めて御師と富士講の人々のつながりを感じずにはいられなかった。

「今は宿泊はされませんが、毎年ご挨拶に来てくださる富士講の方はいますよ」

時代の流れとともに数は減ってしまったものの、御師と富士講の関係は今でも続いている。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。