#4あまりにもナイーブな才能。

個性的なメンバーが集うなか、最も私の気を引いたのは、小柄で少し太った男性だった。名前は小林覚(こばやしさとる)さん。独自の法則にのっとり文字を独創的に造形する彼の作品は、るんびにい美術館の外壁にも大きく描かれているほか、JR釜石線のラッピング車両にも採用されている。

けれども覚さんは一向に作業を開始する気配を見せない。あるときは椅子に座り、またあるときはフロアの上にあぐらをかき、ただひたすら自分の背中や肘を指差し、それに気づいた職員さんがその部分を掻いてあげる。すると覚さんは満足そうな表情を浮かべる。どうやら私にも、背中を掻くように促しているようだ。

「彼はうまく言葉でのコミュニケーションできません。なのでそのように頼むことで、相手に信頼感を伝えています」

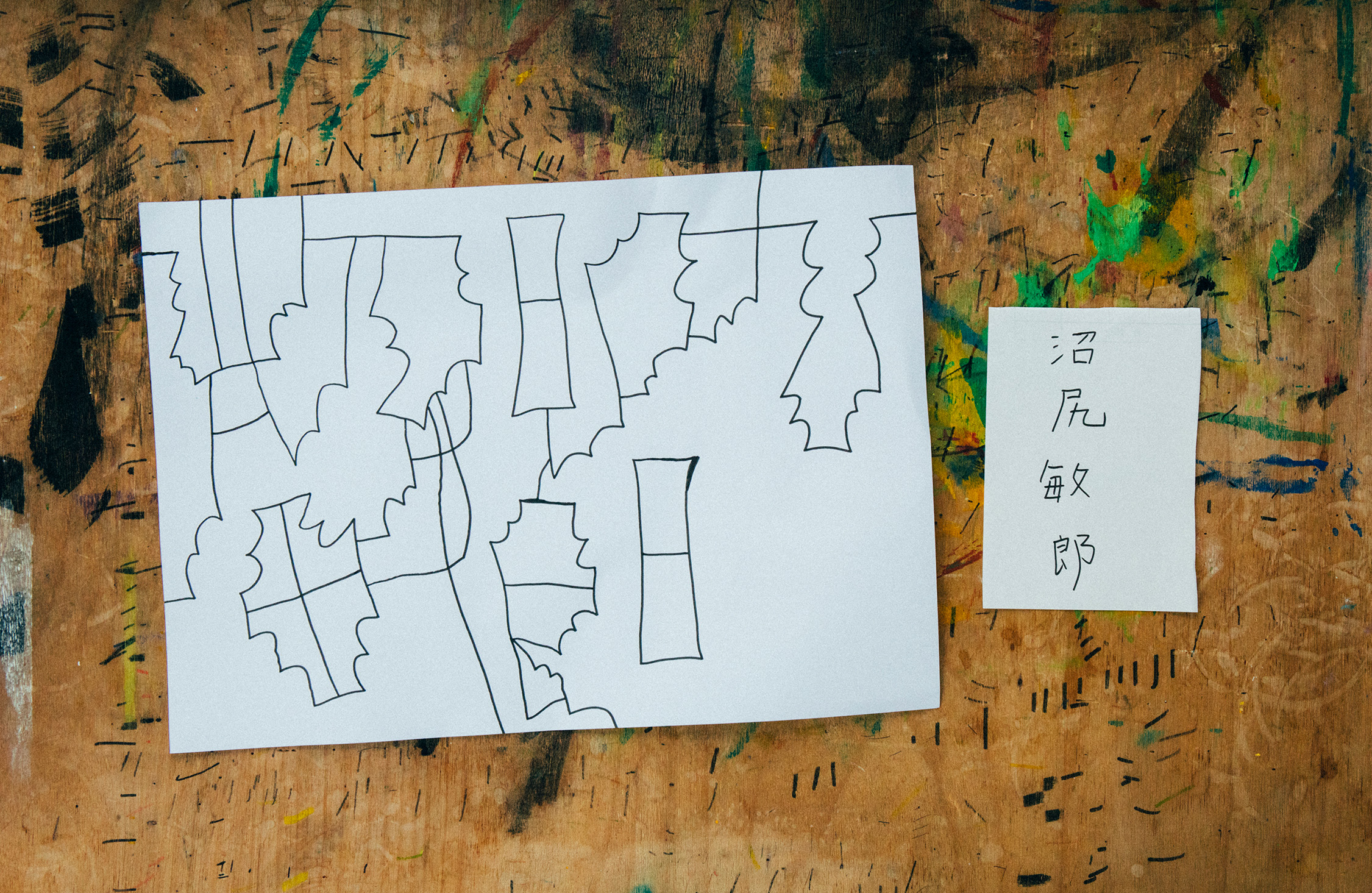

そう教えてくれたのは、美術館のアートディレクターである板垣崇志さんだ。板垣さんによれば、覚さんはここ数年、自らの意志でカンバスに向かったことがないとのこと。その代わり誰かに頼まれれば、快く描く。人を喜ばせることが大好きで、制作の場を見てもらうと、一気に気分が盛り上がる。シャイな反面、根は優しいお調子者。私は板垣さんに促されるまま、自分の氏名を漢字で書いたメモを渡した。すると覚さんは画用紙に向かって、古代南米大陸に存在していた象形文字のような造形をスラスラと描き始めた。彼の背中を掻く板垣さんは養護学校時代のエピソードを披露してくれた。

「中学生の頃まで、覚さんはきれいな文字を描いていたそうです。やがて思春期になり、物事の感じ方が非常に鋭敏になると、従来の文字の形には納得ができなくなったようです。私が彼から感じるのは『文字の線が途中で止まってしまっているのはおかしい。すべての線をちゃんとつなげて安定させよう』との思いにいたったのではないか?ということ。当初、養護学校の先生たちは正しい文字に直そうとしたそうです。けれどそれはうまくいかず、ならば『彼の素晴らしい造形表現なのだ』と捉えることにしました。覚さんは線だけで文字を描いていたのですが、先生のリクエストに応えるような形で色も塗り始めたようです。彼は最近、自発的に字を描きません。それは思春期を終えて大人になり、わざわざ描かなくても自分の感じていることを心の中で処理しきれるようになったからなのかもしれません。」

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。