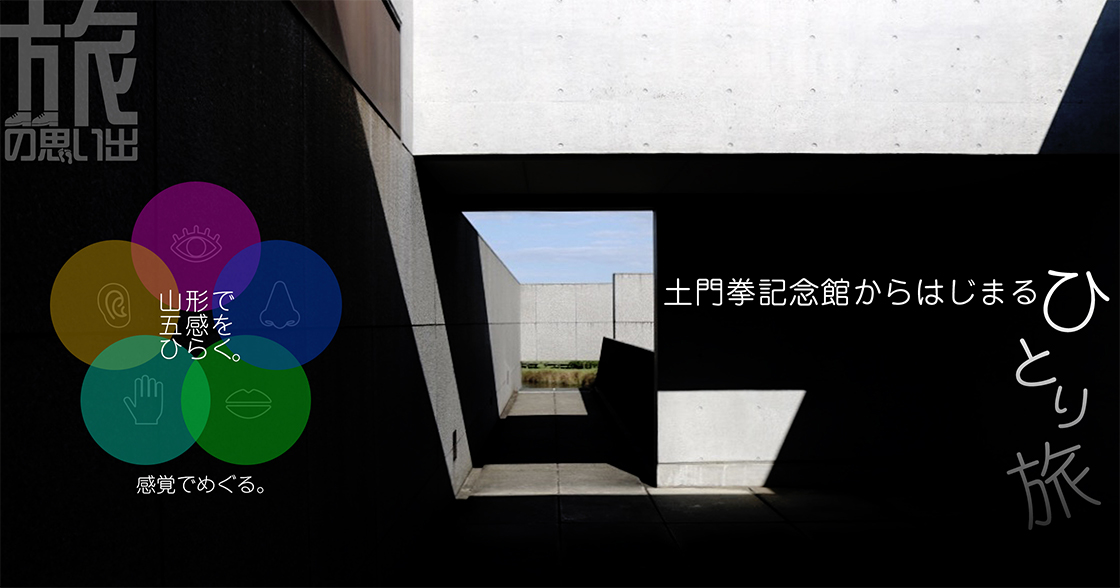

『旅の思い出』編 山形で五感をひらく。感覚でめぐる。 土門拳記念館からはじまるひとり旅

写真= 吉川愛歩

未知の細道 No.195|11 October 2021

#3もってのほか

そんな中に、土門拳の写真が並んでいる。40年以上にわたり100を超える全国のお寺をまわって撮影した「古寺巡礼」シリーズや、昭和20~30年代の子どもたちのようすを撮ったもの、俳優のポートレート、戦争の爪痕、日本のさまざまな瞬間を閉じ込めた作品は、人が生きた文化そのものだ。高村光太郎は「土門拳のレンズは人やものを底まであばく」と書いたが、たしかに彼の写真には気楽さがなく、底深くて暗い執念のようなものを感じる。たとえばちいちゃんのかげおくりのように、たましいが吹き込まれているような。

「写真は肉眼を越える」という彼が遺した言葉があるのだが、それができるのが写真家なのだと、わたしもつくづく感じる。いまは土門拳がびっくりするほどどんな人もカメラを持ち、写真を撮る時代になったけれど、わたしのようにいいカメラを持っていたって記録としてしか切り取れない者は写真家ではなく、やはりただ撮っただけではないものを収められるのが写真家だ、と思う。いつのときも人を何者かにするのは道具ではなく内側、ということなのかもしれない。

数枚の葉書をお土産に買って外に出ると、少し日が傾いていた。お茶でもしたいがなんの情報もない。とりあえず記念館で見てきたものを思い返して整理しながらふらふら歩き、特筆すべきものでもない誰かんちの庭や洗濯物や、郵便受けや表札や道路標識を眺めた。 そのうち、リードを外された犬みたいに不安になってきてGoogleマップを見る。予約している夕食処のそばまで来ていたので、近所のカフェでアイスカフェラテを飲みながら、買った葉書で何人かに手紙を書いた。

夜になり、日本料理屋のカウンターでまずビールを頼んだ。客は地元の人しかおらず、にこにこしてわたしを見ている(という視線を横腹に感じる)。郷土料理はどれも食べてみたかったけれど、ひとりだとなにをどのくらい頼めばいいかに悩んでしまう。メニューをめくり続けていると、隣で呑んでいたご夫婦が「刺身は食べなさい」とアドバイスしてくれ、ご主人が見繕ってくれるというのでお任せした。

はじめに出てきたのは、絶対に食べてほしいと言われた食用菊の甘酢漬け。この菊には“もってのほか”という不思議な名前がついているのだが、これは「天皇の家紋である菊を食べるなんてもってのほかだ」というところに由来がある。酒田に行った9月はちょうど菊の節句の時期でもあり、旬を迎えていた。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。