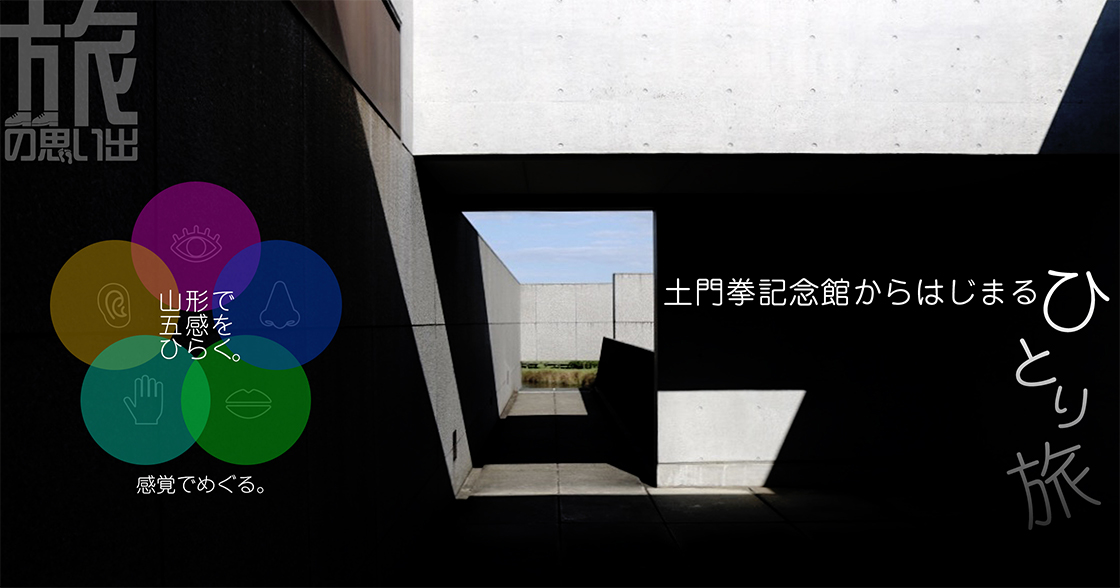

『旅の思い出』編 山形で五感をひらく。感覚でめぐる。 土門拳記念館からはじまるひとり旅

写真= 吉川愛歩

未知の細道 No.195|11 October 2021

#2光と影の記念館

土門拳は昭和を代表する写真家だけれど、写真のことは正直あまりよくわからない。ただ、彼の書いた文章は忘れ難くて、わたしの中では写真家というより写真について書く作家という位置づけだ。

特に雑誌連載をまとめた「死ぬことと生きること」というタイトルの随筆集は何度読んでもいい言葉を発見できる本で、指南書的な役割もしてくれる。プロとして写真を撮るために血の滲むような努力をしてきた彼の人生を読んでいると、才能のあるなしにこだわっている暇があるならしつこいくらいに努力した方がいい、と思い知らされるのだ。

わざわざ記念館まで行きたかったのはそれに加え、わたしの好きな谷口吉生という建築家が設計した建物だと知ったからだった。谷口吉生は、最近で言うならホテルオークラの建て替えに際して、父であり建築家の谷口吉郎が設計したロビーを継承しつつ再現している。有名どころではニューヨークのMoMA、GINZA SIXなども彼の作品だ。

わたしが書くのはおこがましすぎるが、谷口吉生の作る建物は、目に見えづらいものが大切にされていると思う。風とか、影とか、波紋とか。

たとえば土門拳記念館は、いっぷう地上だけの建物に見えるが、実は半地下のようになっている部分がある。これは戦争中、空襲が激しくなると土門拳がネガを守るために土に埋めた、というエピソードからヒントを得たとご本人が書いていた。展示した写真の保存状態をよくするためでもあるが、建物の中をめぐったとき、その光のコントラストにハッとさせられるのだ。ただシンプルでスタイリッシュなのではなく、人がひとつの建物に入って出ていくまでに、楽しんだり安らいだりこわばったり塞いだりできるようにデザインされている。……というのがわたしの勝手な解釈である。

そういうわけで、その現物を見るため酒田駅から一時間に一本もないバスに乗った。記念館は公園と呼ぶには広すぎる緑の中にあり、写真で見るよりずっとぽつんとしていた。直線で描かれた建物は、写真では厳かで他人行儀に感じたのだが、もっとあどけなくぽかんとした顔で池に浮かんでいて、温かみがある。

池からはまるまる太った鯉が顔を出し、地元の子どもたちがちぎっては放る食パンを奪い合っていた。子どもの笑い声と水の音は賑やかで、穏やかだった。

まず、やはり記念館そのものの造りに目を奪われた。どこをとっても光と影が美しく、壁も床も天井も流れる水も、奇抜さは一切なくて平凡なようなのに、胸がつまるくらいに感動する。計算され尽くされているのはわかっているんだけど、計算だと思えないくらい自然で、そのくせ、どこかの扉が異次元とつながっていても、ああやっぱりと思えるくらいの不思議な力がある。写真より先に、建物ばかりをぐるぐる見てまわった。

特に勅使河原宏が手がけた枯山水庭園は、時間が許す限りいつまでもいられた。庭園の曲線が頭も心も満たしてくれ、いま思い返してもあの空間のためだけに酒田に行きたくなる。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。