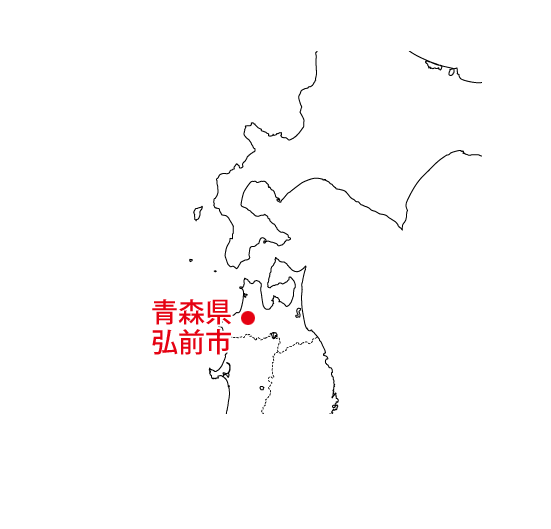

青森県弘前市

青森県の西半分を占める、津軽地方。長く厳しい冬がある一方で、山、森、湖、海など手つかずの自然に囲まれた豊かな土地でもある。縄文時代から中世、近世にかけて、この地に根付いた人々は、独自の生活文化を築いた。農村で育まれた食もそのひとつ。昔ながらの津軽の味覚を求めて、弘前へ。

写真= Numa

未知の細道 No.187 |10 June 2021

- 名人

- 伝説

- 祭

- 挑戦者

- 穴場

最寄りのICから【E4】東北自動車道「大鰐弘前IC」を下車

最寄りのICから【E4】東北自動車道「大鰐弘前IC」を下車

#1津軽半島秋景色

-

津軽の風景を描いたアートトラック。郷土愛を全国にアピールしている。

津軽の風景を描いたアートトラック。郷土愛を全国にアピールしている。 -

現代アートのインスタレーションを思わせる、規則的に積まれたりんごの木箱。

現代アートのインスタレーションを思わせる、規則的に積まれたりんごの木箱。

訪れたのはちょうど、りんごの季節だった。真っ赤な収穫物を山積みした大型車が街道を行き来し、大量の木箱を積載したトラックが全国各地へと旅立つ。冬の津軽平野は豪雪地帯だから、秋が終わるまでが最盛期。生産者だけでなく、運送業、農業資材関連業、金融業、飲食業と、りんごに関わる人々が忙しく動き回っている。

青森のりんごは、明治時代初期に政府から配布された三本の苗木を植え付けたことに始まる。以来、研究熱心な農家によって試植と育種が繰り返され、やがて「りんごを中心に経済が回る」といわれるほどのシンボルになった。

-

田舎館村の役場庁舎は、かつて一帯を治めていた千徳掃部政武公を偲んで設計されたもの。

田舎館村の役場庁舎は、かつて一帯を治めていた千徳掃部政武公を偲んで設計されたもの。 -

巨大な目に特徴のある縄文時代晩期の「遮光器土偶」。つがる市亀ケ岡で出土された。

巨大な目に特徴のある縄文時代晩期の「遮光器土偶」。つがる市亀ケ岡で出土された。

津軽半島に位置する五所川原から南下して、縄文時代の見事な土偶と対面したり、天守閣を持つ城郭のような村役場に度肝を抜かれたり、町会ごとに異なる源泉を持つ町でいくつものお湯に浸かったり。そうして私は青森県南西部の町、弘前へやってきた。2017年のことである。

ふらりと入った居酒屋でひとりラジオに耳を傾けると、演歌が流れていた。「名曲『津軽海峡・冬景色』ですが、青森の風景こそ描かれているものの、津軽人の日常を歌ったものではありません」とディスクジョッキーが力説している。続いてオンエアーされたその曲を注意深く聞いてみると、石川さゆりが歌い上げていたのは、悲しみに暮れて東京を発った女性が、青森から連絡船で北海道へ帰る旅路だった。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。