#3三忠食堂本店へ

津軽そばを常時提供する店は、弘前市内でわずか2、3軒らしい。そのうちのひとつである三忠食堂本店。弘前市中心部の県道260号線沿い、弘前公園東門からもJR弘前駅からもクルマで5分ほどの距離にある。

年季の入った建物に、「そば処 三忠食堂」の看板と暖簾、「中華そば」「ざるそば」「丼類」と掲げられた無骨なメニュー。ドラえもんのタイムマシンに乗って昭和の半ばごろにやってきたような気分で「これぞ、町の食堂!」とひとりで相槌を打つ昭和48年生まれの私。

-

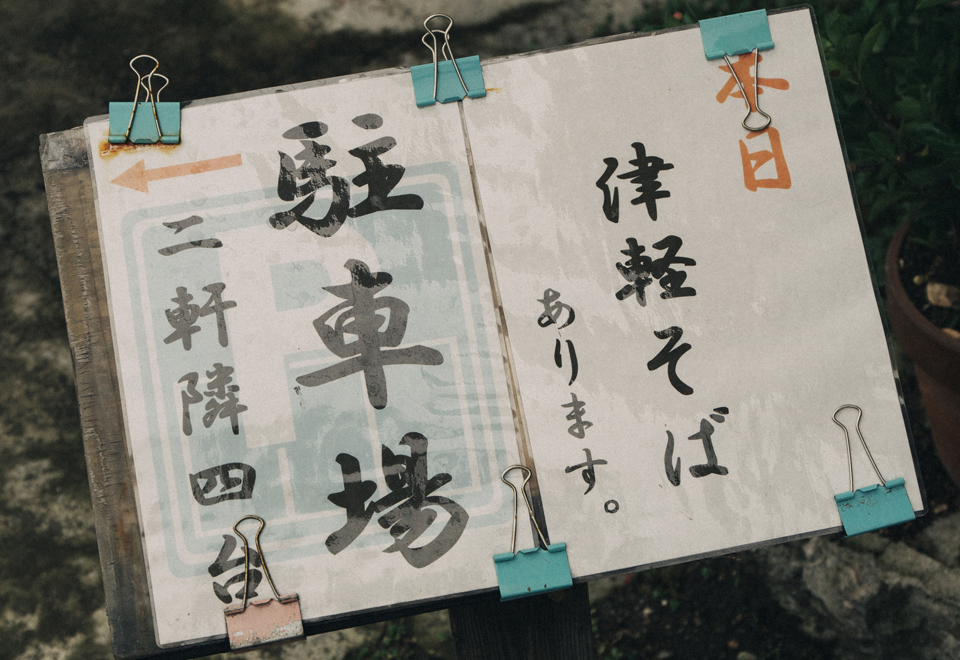

入り口に置かれたメニューに「津軽そば」の文字が。

入り口に置かれたメニューに「津軽そば」の文字が。 -

映画「津軽百年食堂」は三忠食堂がモデル。お店は映画に登場する。

映画「津軽百年食堂」は三忠食堂がモデル。お店は映画に登場する。

入口脇にある「津軽そばあります」の貼り紙を確認し、いざ暖簾をくぐると、昭和レトロ感は倍増した。民芸品や木彫り絵、弘前ねぷたのポスター、お店の歴史を物語るモノクロ写真、芸能人のサイン。

地元の会社員らしき中年男性たちが注文したラーメンとカレーの、魚介系ダシの香ばしさとスパイスのアロマを嗅ぎながら席に着き、店内を見回していると、温和そうな店主・黒沼三千男さんに「どこからきたのか?」と尋ねられた。県外から津軽そばを食べにやってきたことを伝え、さらに実家が手打ちそば屋だと付け加えると、忙しいなかにもかかららず、津軽そばの歴史や製法などを詳しく解説してくれた。

巷ではよく「そばは三たてに限る」などと言われる。江戸発祥のそば切りの「挽きたて、打ちたて、茹でたて」で食べるべし、という暗黙の了解だ。しかし津軽そばは、その真逆を行く。お湯で練ったそば粉の塊を流水に入れて一晩寝かせる。翌日、そば粉と大豆粉を9:1で混ぜたものを加え、しっかり練り込んだものをそば玉にして製麺、さらに一晩寝かせて熟成させる。3日目、その日に使う分だけ煮立て、また寝かせる。

私の父は、朝8時過ぎに店に行ってそば粉と小麦粉を水で練り、薄いブランケットのようにのした生地を細く切って、10時過ぎにはひと仕事を終えた顔で生ビールを飲んでいる。それに比べると、気の遠くなるような工程だ。明治時代の創業以来、三忠食堂はこの作り方を守っている。

「津軽そばは手間がかかる割に値段が安い。本音を言えば、やめたい(笑)。でも、うちは100年以上続くそば屋だから、やめるにやめられないよ」

つなぎに小麦粉ではなく大豆粉を使うというのも珍しい。

「津軽は江戸時代から米を作っていた。合間に蕎麦や大豆は栽培していたけれど、小麦は珍しかったはず。つなぎ粉に海藻を使う地方もあるけれど(新潟県魚沼地方の『へぎそば』)、昔の感覚だと、弘前は海からそれほど近くない。だから大豆を使った。そばに香りはつくけれど、つなぎとしては不向きでね。うちの初代は盛岡から移ってきて、農家にそばの作り方を教わり、小さな屋台を開いた。明治時代の終わり頃と聞いている」

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。