#5持続可能性のカギは「森」

お昼ごはんは、公民館で地元のマクロビオティックレストラン「笑花食堂」のお弁当を食べつつ、参加者の自己紹介を聞く。自分が暮らす地域をトランジション・タウンにすることを目指す人たち、イギリスのトットネスに留学していた人や訪ねたことがある人など、濃い面々が集まった会だったようだ。私の近くにいた女性のひとりも、トットネスに1年間留学し「地元に帰って、なにが自分にできるのだろうとヒントを探るために」と言って妹と共に参加していた。

お昼が終わると、いくつかの車に分かれ、20分ほどかけて山間の集落へ。中山間地の例に漏れずここも限界集落に違いないのだが、11戸のうち3戸が移住者で、若い世代が暮らすようになったことは希望だ。「限界集落を宴会集落に」なんて言葉が飛び交うくらい、外からのお客さんも多い集落になっている。

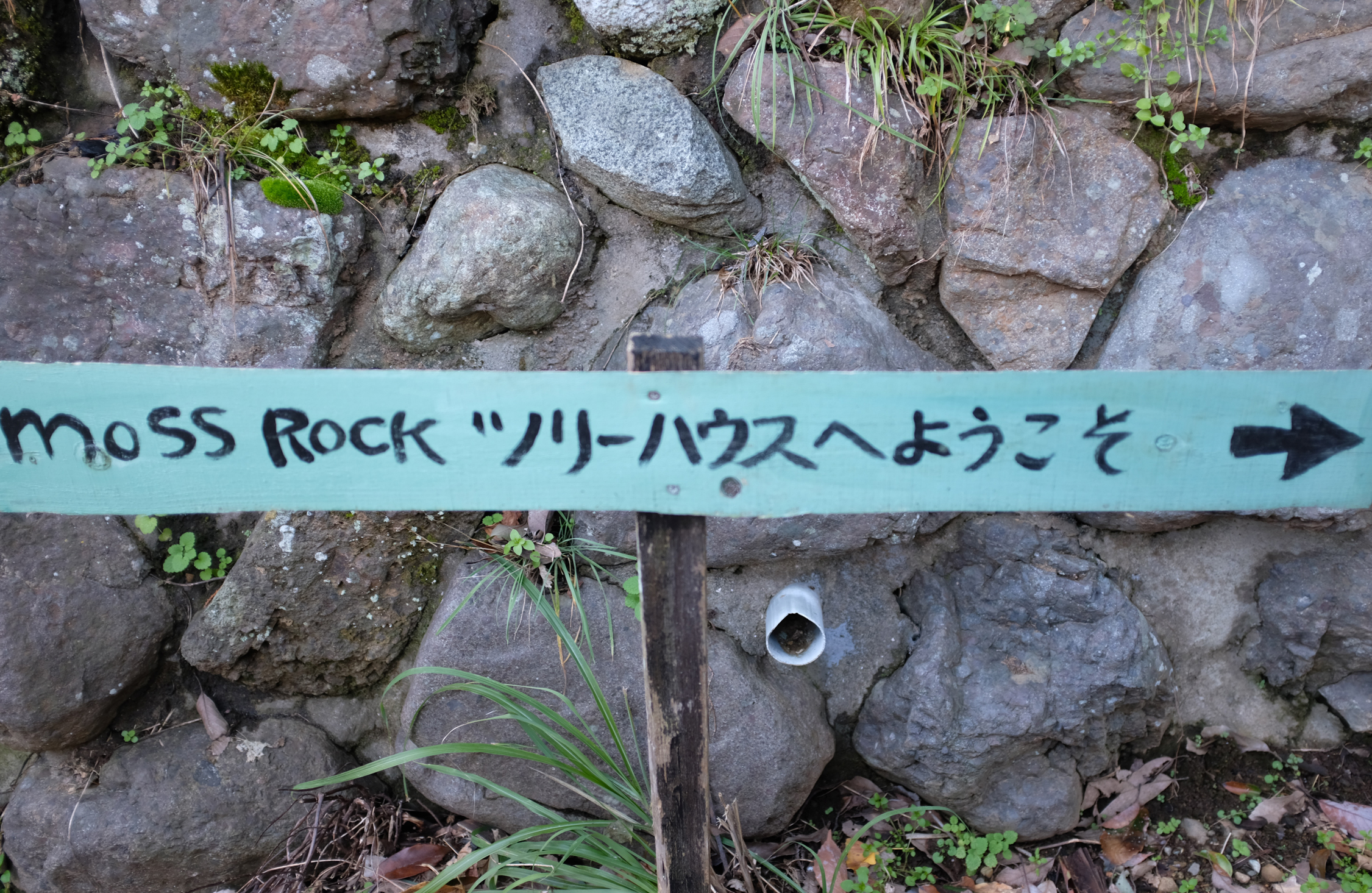

最初に訪ねたのは、トランジションタウン藤野の分科会「森部」の活動を支える森を持つ、石毛了一さん。自身も移住者で、現在は「mossrock 山」の屋号で、ツリーハウス体験キャンプ、自然体験イベント、皮むき間伐*、ツリーハウスビルダー、木工職人など、広く木を生かす仕事を生業にしている。

石毛さんが家具作りに使うのは、裏山の皮むき間伐で自然乾燥させた木。「高温で素早く乾燥させた木材は、耐久年数が30年くらいだと最近分かってきたそうです。逆に、ゆっくり自然に乾燥した木材は、400年かけて強くなって、400年かけて少しずつ弱くなっていくそうです」と石毛さん。効率がいいと思っていたことが、ちゃんと検証すれば実は不経済だったという例は、他にもたくさんありそうだ。

日本は面積の7割を森林に覆われている世界有数の森の国なのに、世界第4位の木材輸入大国だという現状に、「もっと身の回りの木を活用していくべき」と石毛さんは言い、自らが実践していた。

お話をうかがった後には、みんなで裏山へ行き、石毛さんが建てたツリーハウス見学も。木の上から見下ろすのって気持ちがいい。ツアーに参加していた子どもたちも、山を駆け巡って楽しそうだった。

*皮むき間伐…木の樹皮をむいて、木が立ったままの状態で乾燥させ、1年~1年半後に軽くなってから切り出す方法。皮むきは子どもでも参加でき、伐採の負担も軽いため、林業のプロでない人々の森づくりの手法として広がっている。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

等身大の「持続可能性」に出会う 山あいのトランジション・タウン体験ツアー

-

今回参加したトランジション藤野主催の1Dayツアーは2ヶ月に1回の頻度で開催。

トランジション藤野の仲間であるmossrock 山、廃材エコヴィレッジゆるゆる、藤野電力でもそれぞれイベントやWSなどを開催しているのでHPやフェイスブックをチェック。mossrockには宿泊も可。

mossrock 山

廃材エコヴィレッジゆるゆる

藤野電力

毎月第1・第3火曜日8時ー11時はトランジション藤野の活動から派生したビオ市が開かれている。

小山さんも働く藤野観光案内所を訪ねて、おすすめプランを尋ねてみるのも◯。

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。