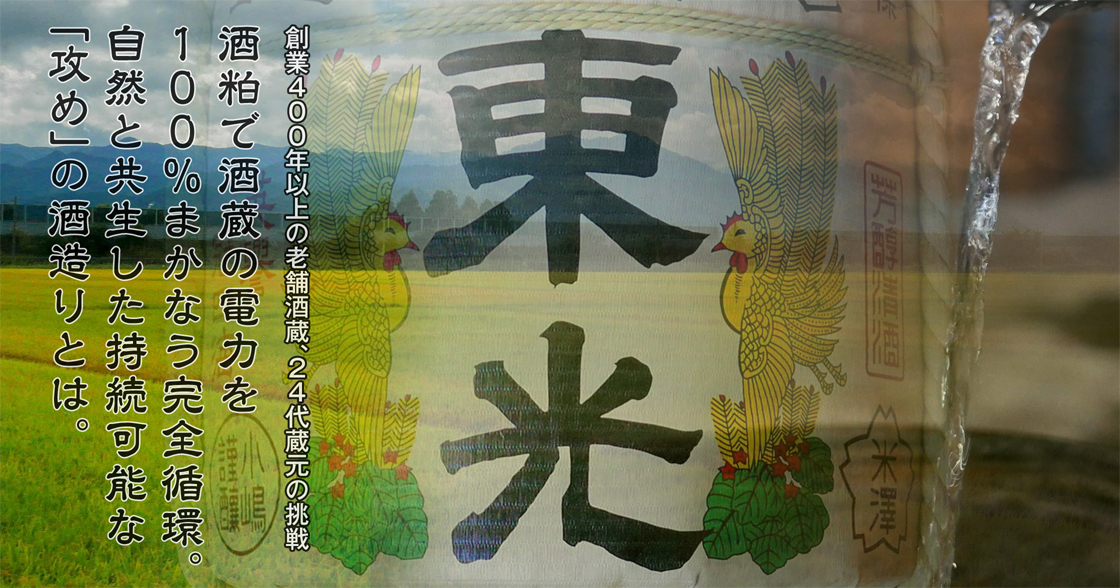

創業400年以上の老舗酒蔵、24代蔵元の挑戦 酒粕で酒蔵の電力を100%まかなう完全循環。自然と共生した持続可能な「攻め」の酒造りとは。

写真= ロマーノ尚美

未知の細道 No.243 |10 October 2023

#5否定と変革

30歳で役員として入社した家業は、当時赤字に直面していた。端的に売り上げが足りなかったので、商品を作ったり営業に行ったり、小嶋さんはとにかくなんでもやったという。

目の前の売上を伸ばす努力をする一方で、当時から着手していたのが輸出部門の強化だ。当時は台湾1カ国のみへの輸出だったが、1カ国ずつ、現地に信頼できるインポーターを見つけ、タッグを組んで輸出国を増やしていった。2014年には国内外最大の市販酒コンペティション、International Wine Challengeの大吟醸部門で「東光 大吟醸 山田錦」が部門最高賞であるトロフィーを獲得。2011年から2021年の10年間で、海外輸出数量は31倍(金額では68倍)へと伸びた。今では「東光」は世界の20を超える国・地域で楽しまれている。

2015年、小嶋さんは代表取締役社長に就任した。アメリカから戻ってわずか4年。かなり早い世代交代だ。先代や長くいる蔵人さんたちと衝突はなかったんだろうか。

「ぶつかる部分はもちろんありました。右肩下がりの会社を引き上げるということは、今までのやり方を片っ端から否定していくことですから。今まで社内でよしとされていたことを、一個ずつ否定して、一個ずつ力業で変えていき、それを繰り返す。反対されても説得して変えていきました」

この言葉の通り、小嶋さんが社長に就任してから、小嶋総本店は次々に新たなチャレンジに向き合っていった。

たとえば異分野とのコラボレーション。米沢にゆかりのある武将を描いた人気漫画「花の慶次」とのコラボレーションも、前例がないということでリスク要因を挙げる声もあったが、結果的には第1弾が予約完売するなど、自社だけでは達成できないような販売実績が得られた。

また、数多くあったプライベートブランドの削減にも取り組んだ。売上が右肩下がりだった時はプライベートブランドで売上を補填できる効果もあったが、全体の売上が右肩上がりになると逆にアイテム数の多さから現場が混乱して製品不良なども増加してしまい、ラインナップをスリム化する必要に迫られたためだ。お客さんに喜ばれる話ではないので営業担当の反発を受けたが、酒屋さんや飲食店さんに頭を下げてオリジナルのお酒を終売させていった。最終的には煩雑さからくる不良品が減り、成長余力が生まれたという。

「結果を出せなければ事業は死に向かっていくだけ。それが駄目なら変革は当然通過するべきポイントであって、仲良く穏やかにやっていくという世界の出来事ではなかった」と、小嶋さんは静かに語った。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

創業400年以上の老舗酒蔵、24代蔵元の挑戦

- 1日目

- 酒造資料館「東光の酒蔵」を訪ねる。酒造りの歴史を感じる展示を楽しんだ後は、併設の「蔵元直営店」へ。ここでしか買えない希少な銘柄のお酒はお土産にもぴったり。

東光の酒蔵見学 - 2日目

-

上杉家ゆかりの地、米沢は、戦国武将達の歴史を学べるスポットの宝庫。上杉謙信の遺骸がある上杉家廟所や上杉鷹山を祀った上杉神社などを訪れて、歴史ロマンに浸ろう。

ランチは名物の米沢牛を味わえるレストランへ。

【公式】米澤藩主上杉家廟所

羽前米沢 上杉神社公式ホームページ

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。