#4水月湖が作った奇跡

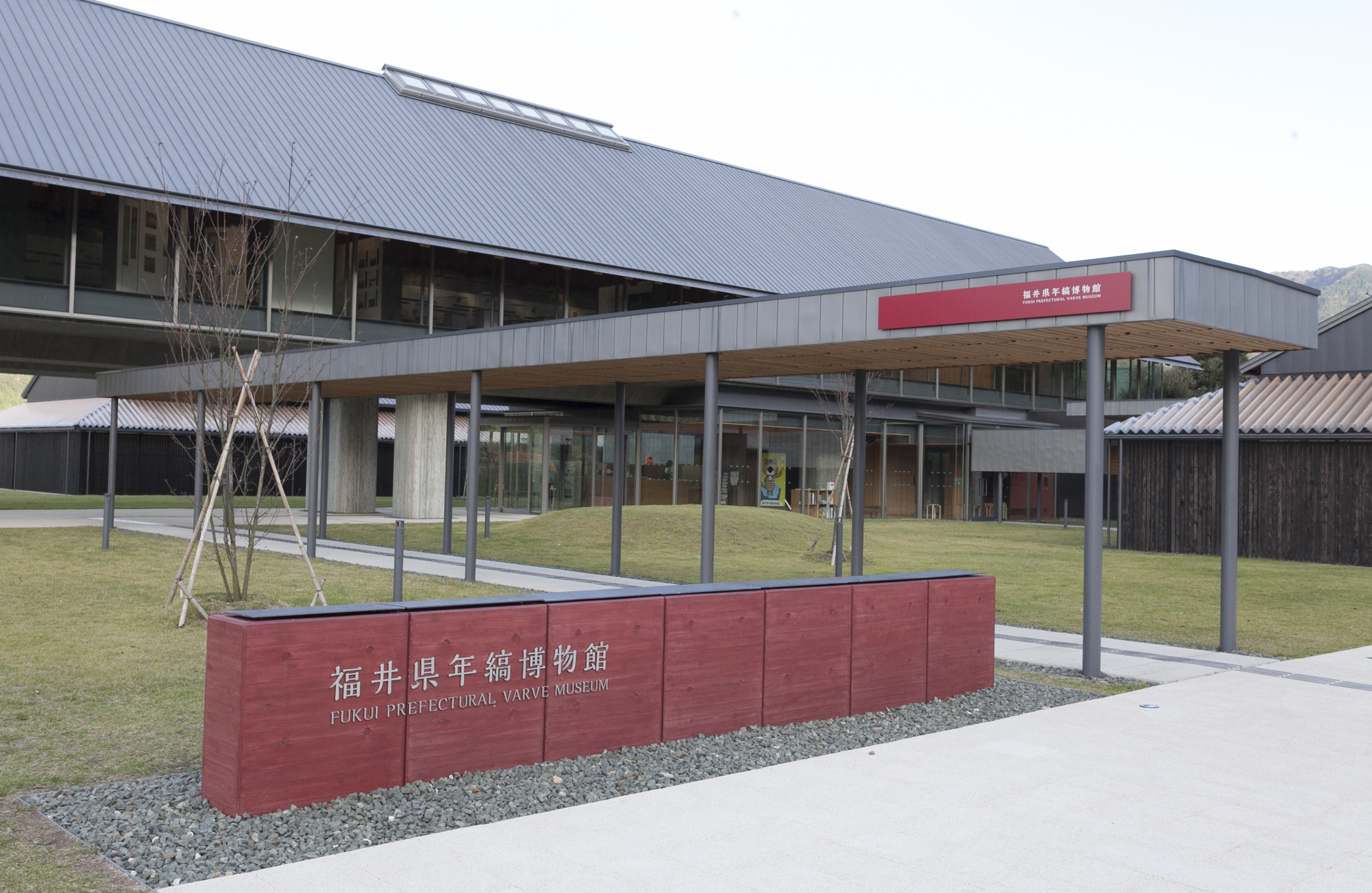

さてレインボーライン「海山料金所」を経てしばらくすると、三方湖のほとりに「福井県年縞博物館」はあった。昨年オープンしたばかりだ。傍らには立命館大学のラボもあり、ここに水月湖の年縞が冷蔵保存され、最先端の古気候学の研究が進められている。

年縞について解説してくれたのは、ナビゲーターの今川政之さんだ。

今川さんと一緒に、この博物館の目玉である実物の年縞を見る。45メートルの年縞は薄くスライスされて特殊なステンドグラスとして加工されている。そして2017年から7万年前までの全ての年縞が展示されているのだ!

このように年縞が一年ずつ崩れることなく、はっきりと縞の形を保って積もっていくのは世界的にも稀だ。そしてそれが7万年分も保たれていることも。それには幾つかの奇跡がある。

水月湖の年縞の1年の厚さは平均0.7ミリ。時代が古くなるにつれて、重さで圧縮されるのでもう少し薄くなる。明るい色の層と暗い色の層の1対が一年分の縞模様だという。なぜこのようにはっきりとした縞模様になっているのかというと、それは日本の四季が関係している。夏にはプランクトンなどの有機物が暗い層として、冬には鉱物や黄砂などが明るい層として湖の底に積もるため、1年間の縞がはっきりとわかるのだという。

そしてもう一つは水月湖の湖底が外的な影響を受けなかったということ。

水月湖の水深はとても深い。手前の三方湖は2メートルほどだが、水月湖はなんと34メートルもある。これだけ深いと湖底は雨や風の影響を受けることがない。周囲を山に囲まれているため、波も立ちにくい。

そのため、湖水がかき混ぜられることもなく、湖水の深部には酸素が届かず、生物が生息できない環境になっている。よって、年縞が生物の動きで乱されることもなかった。

さらに水月湖には流入してくる川がない。また手前に三方湖があるおかげで、土砂などの余計なものは水月湖までは流れ込まないのだ。この3つによって、水月湖の湖底は7万年もの間、湖底がかき混ぜられることがなく、静かに年縞が積もっていったのだ。

もうひとつ重要なことは水月湖のすぐそばにある三方断層の存在だ。本来、湖は、時が経てば湖底に堆積物が埋まり、いつかは消滅してしまう。しかし水月湖では、傍らにある三方断層の影響で、断層の東側の山が隆起し、断層の西側にある水月湖の湖底が沈降し続けるという現象が、長い年月の間に定期的に繰り返されていった。これによって、水月湖は消滅することなく現在に至るのだ。

これらの条件が重なったことで、7万年分の水月湖の年縞があるのだ、と今川さんが解説してくれたのである。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

年縞を知る!三方五湖と博物館を巡る旅

予算の目安 一泊二日:15000円〜

- 1日目

-

若狭町へ。まずは年縞博物館へ。水月湖の年縞の実物を見て、7万年をタイムトリップ。おとなりの若狭三方縄文博物館も合わせて見学してみよう。

宿泊は水月湖周辺などの湖側のほか、トンネルを隔ててすぐそばの海沿いにもたくさんある。周辺には温泉も。食事はもちろん日本海の魚介がオススメです! - 2日目

- レインボーラインで、三方五湖と日本海をドライブしよう。レインボーライン山頂公園からは三方五湖と若狭湾の絶景を堪能できる。カフェで鯖カツサンドなどのランチボックスを買ってケーブルカーに乗るのがオススメだ。

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。