#2奇跡の集落

小さな二階建ての建物に入ると、教室を改装してキッチンや畳のある部屋が並んでいる。以前はこの集落の子どもたちのための分校だったここは、現在は池谷集落で活動する「NPO地域おこし」の拠点となっている。先ほど雪道を運転して私を迎えにきてくれた美佳さんも、このNPOの職員だ。

この池谷集落、以前は過疎化が進んでいた。池谷分校も1984年には閉校している。さらに2004年に起こった中越地震後は、世帯数が6世帯13人までに減少し、いわゆる「限界集落」と呼ばれる状態になっていた。

しかし地震直後に池谷集落の人が一致団結して、地域おこし活動に取り組み、ボランティアを受け入れたことで、やがて都会から若者たちがたくさん集落にやってくるようになった。美佳さんもその一人だ。今では農業を中心にした地域おこしに取り組む移住者も増え、人口は11世帯23人となり、「奇跡の集落」として知られるようになったのである。

この集落に2010年に移住してきて、地域おこしを続けてきた若者の一人が「NPO地域おこし」の理事事務局長である多田朋孔さん。その経緯を記した本『奇跡の集落:廃村寸前「限界集落」からの再生』(農山漁村文化協会発行)を知っていた私にとって、池谷集落はいつか行ってみたい場所であり、多田さんは会ってみたい人の一人だった。

さらに池谷集落のことを調べていくうちに、多田さんたち「NPO地域おこし」では年間を通じて、訪れる人が豊かな自然や農作業を体験できるさまざまなイベントを行っていることがわかった。そしてちょうど2月に「かまくらでかき氷を食べる会」というイベントが催されることがサイトに書かれていたのである。

しかしである。真冬の豪雪地帯の屋外で、かき氷とは、果たして美味しいのだろうか? 何より、寒くはないのだろうか? これを確かめるためには、池谷集落に行くしかない。そうして私は真冬の豪雪地帯にやってきた、という訳なのである。

さて部屋に入ると数人の男女がすでに集まっていた。池谷集落に移住してきた若者たち、麓の十日町出身の人、転勤で最近十日町に引っ越してきた夫婦、そして私である。『奇跡の集落:廃村寸前「限界集落」からの再生』の著者で、事務局長の多田さんとその家族もいた。

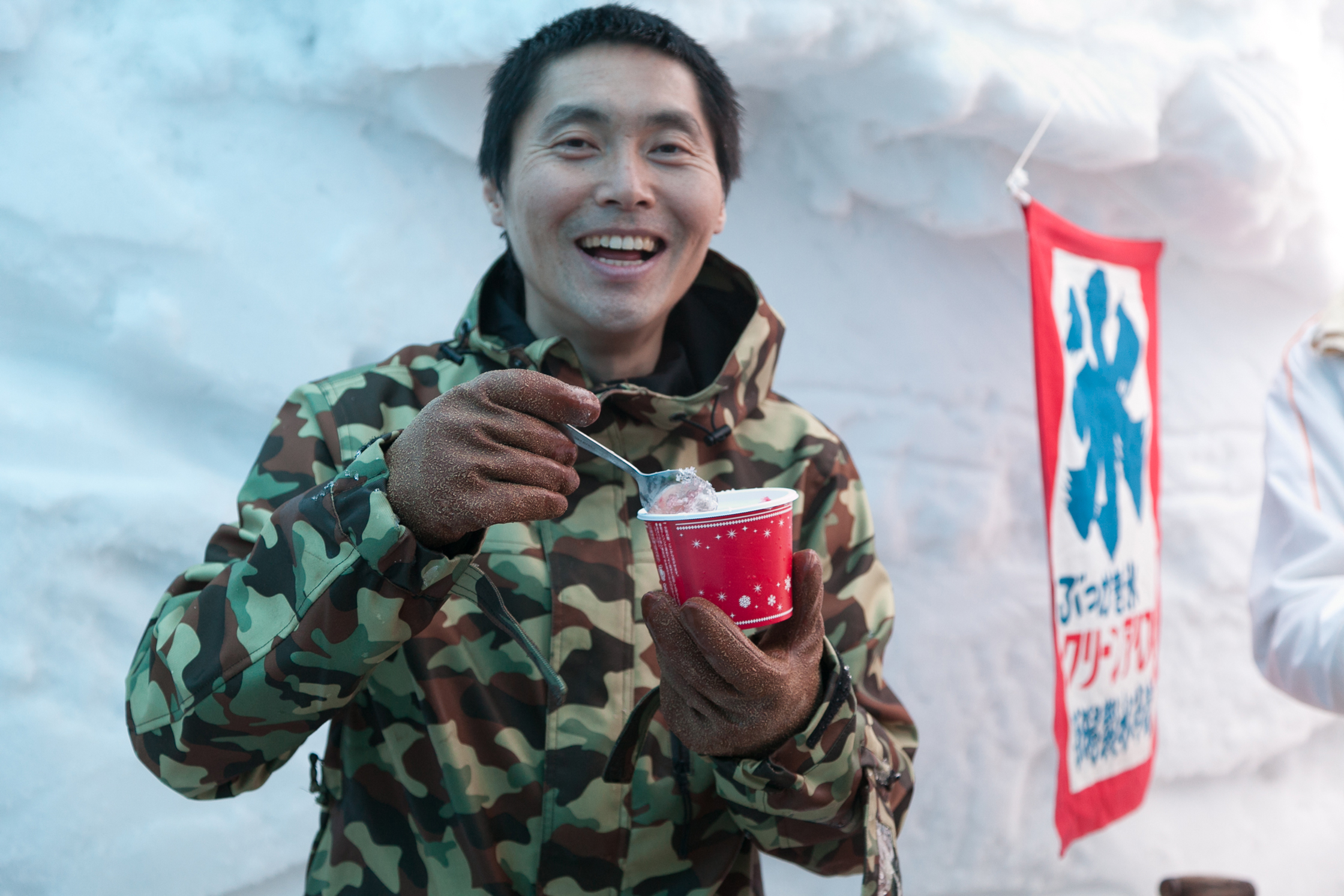

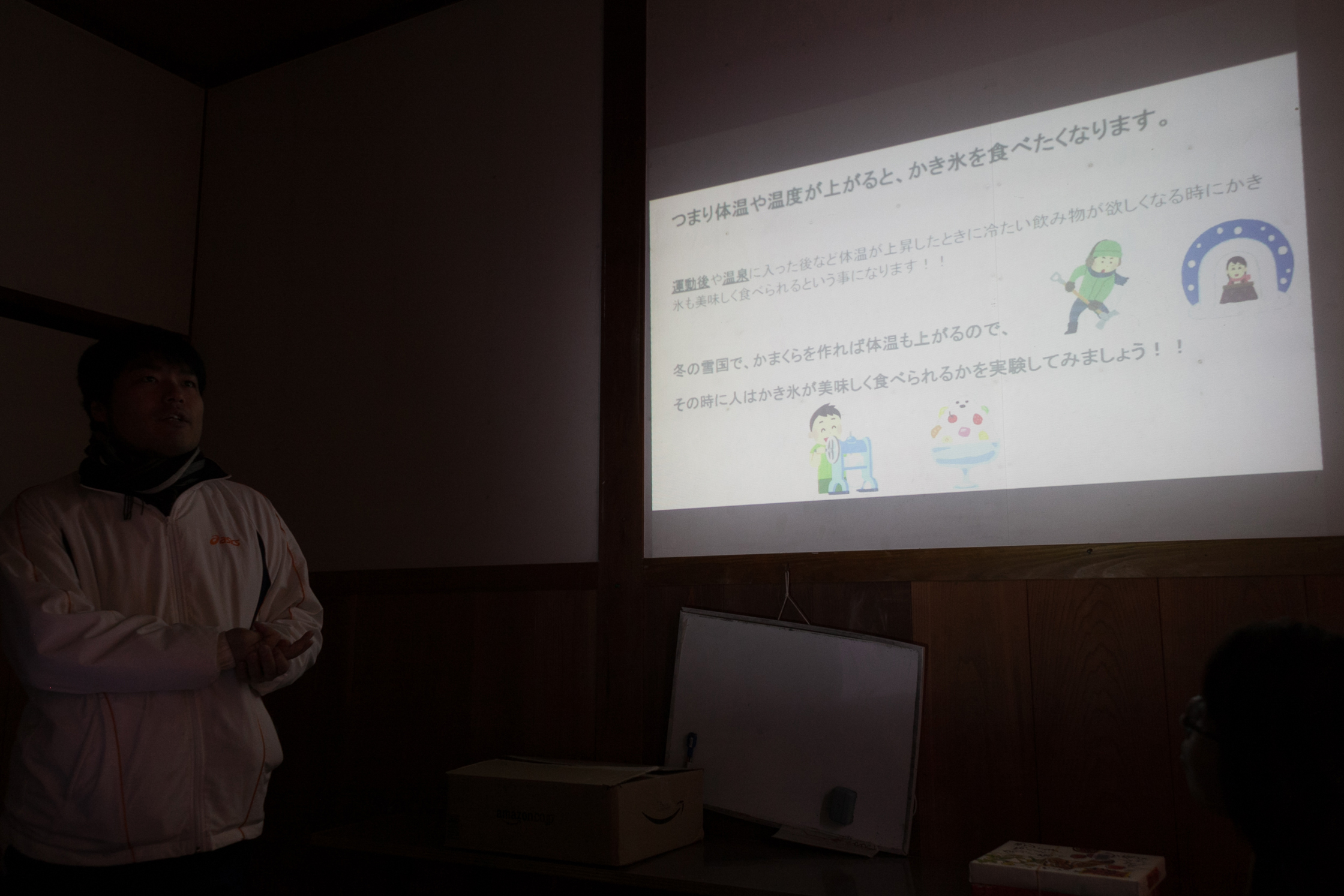

いよいよ「かまくらでかき氷を食べる会」が始まった。今回多田さんとともにこのイベントを企画した、地元新潟県の製氷会社の杉崎史郎さんのプレゼンによると、かき氷は体が熱いと感じた時に一番美味しく味わえる、のだそうだ。

杉崎さんは考えた。かまくらを作るには大量の雪かきが必要だ。新潟の雪は水分を多く含んで非常に重い。重い雪をせっせとかいていると、やがて汗をかくほどに熱くなる。その直後に食べればかき氷は、きっと美味しいはずだ! 新潟の美味しい水や農産物を使って作ったかき氷なら、さらに美味しくなるだろう。

そんな杉崎さんの仮説を面白い! と感じた多田さん、真相を楽しみながら確かめるべく、このイベントを企画したのだった。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

奇跡の集落「池谷集落」を巡る旅プラン

予算の目安15.000円〜

- 1日目

-

まずは「池谷集落」へ。

冬は日本有数の豪雪地帯の雪景色を楽しもう。

春から夏にかけては、美しい棚田の風景や、山菜採りなどを楽しめる。

またNPO法人地域おこしでは、年間を通じて田植えや稲刈り、マルシェなど、さまざまな交流イベントを行っている。サイトをチェックして、イベントに参加し、豊かな自然に触れ、集落の人たちと交流するのも楽しい体験になるだろう!

周辺の民宿のほか、NPO法人地域おこしの会員になれば 「池谷分校 やまのまなびや」に宿泊することもできる。詳細はNPO法人地域おこしへ。 - 2日目

-

引き続き池谷集落を巡る。池谷集落には、中越地震復興の地域おこしへの過程で作り上げた「池谷・入山“宝探し”マップ」がある。「池谷分校 やまのまなびや」でマップを入手し、池谷集落の宝を探して歩いてみよう。

午後は十日町の市街地を散策、市内の温泉もおすすめだ。

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。