#4「あえのこと」の未来

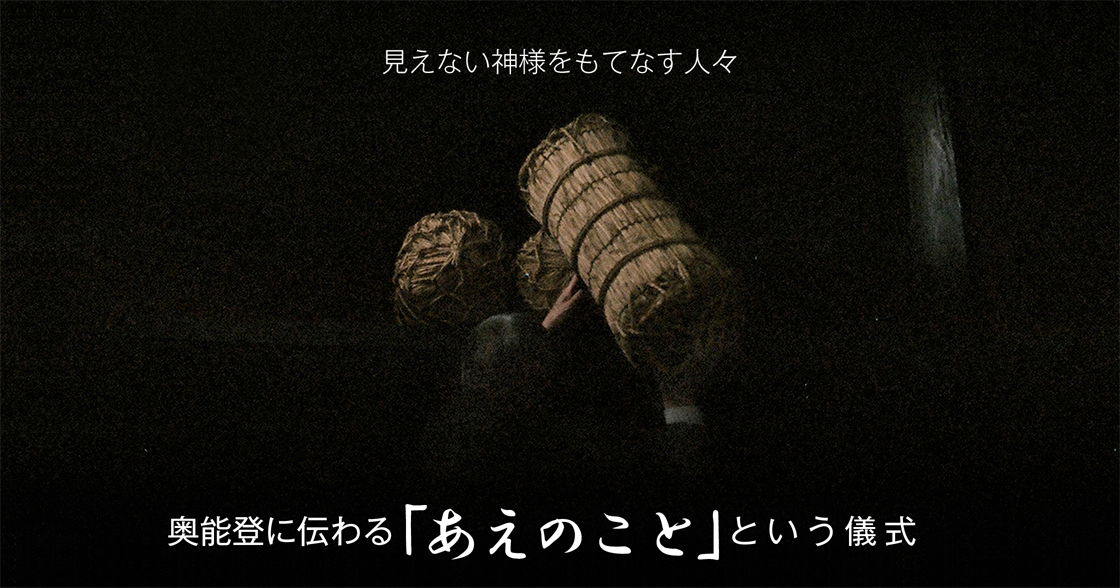

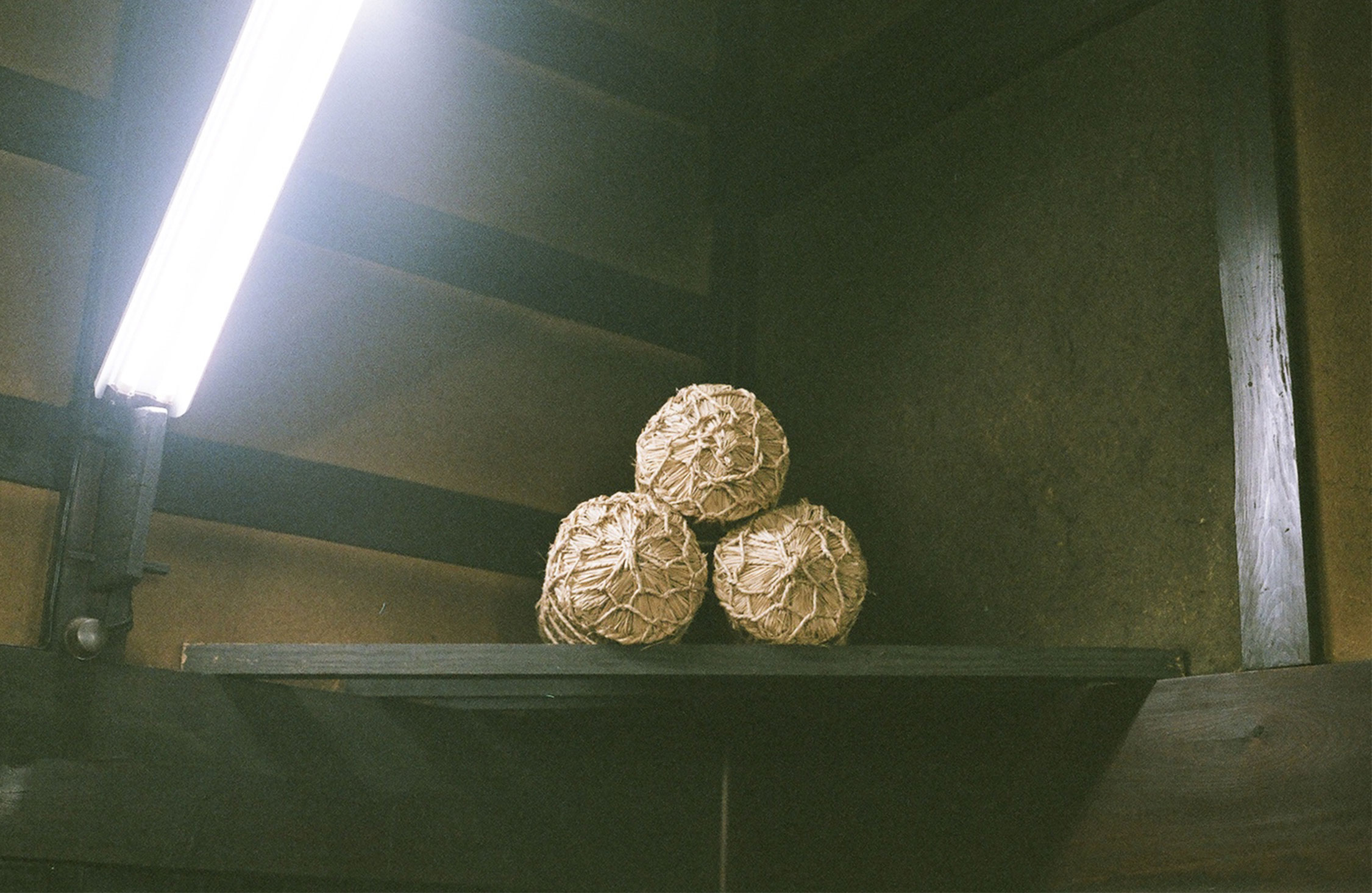

宴が終わると、床の間にあった米俵を森川さんの家族が囲炉裏に運んだ。田の神様に見立てた依代を居間の高い場所に祀る。森川さんは再び口上を述べた。

「1年間どうもありがとうございました。どうぞ来年までごゆるりと」

そこで「あえのこと」は終わりとなる。精霊はこの場所で冬を過ごし、その間は特に儀式を行わないが、家族は必ず一礼をして囲炉裏を行き来する。

年が明けて立春が過ぎると、一家は米俵を下ろし、再び風呂を準備し豪華な食事で接待してから神様を外へ案内する。そこで新たな年の豊作を祈り、田畑を守ってもらえるようお願いをしてから、精霊を田んぼに戻す。12月5日の「田の神迎え」と2月9日の「田の神送り」。このふたつをもって神様と人々との交流は一段落する。実は奥能登のほとんどの集落では、これらの神事を「あえのこと」とは言わず、シンプルに「田の神様」と呼んでいた。しかし国の重要無形文化財やユネスコ無形文化遺産に登録される中で、ごく一部に伝わっていた「あいのこと」という名称が取り上げられ、もてなしを意味する「あえ(饗)のこと(事)」という言葉に変化し、結果的にそれが定着したそうだ。

かつては多くの農家で行われたユニークな農耕儀礼は、時代の流れとともに簡略化されたり、伝承が途切れてしまった。「田んぼを辞めた」「家長が高齢になってしまった」「家を建て替えて広間を潰してしまった」など、理由は様々。穴水町でこの神事を継続しているのは森川家のみだ。

森川さんは昭和19年に生まれ、すでに50年以上「あえのこと」を伝承してきた。それを知った私は「ご高齢になり儀式が執り行えなくなったら、どうしますか?」と少し意地悪な質問をしてみた。すると森川さんは実直に答えを返し、取り囲んでいた人々たちを笑わせた。

「いや、そりゃー、長男じゃ、50ほどになりんけんども、『おまえ、せーばー』と言うたら『はあー』と生返事だけはしとる」

(訳注=50歳ほどになる長男に「お前、やるか?」と聞くと、「はあ」と生返事が返ってくる)

普段であれば、お供えした食事を家族だけでなく参列者とも分かち合うというのが森川家のしきたりだそうだ。田の神様に献上したものをいただく神人共食を私も味わってみたかったが、このコロナ禍ではそうもいかない。代わりに森川さんは私におはぎを持たせてくれた。

小腹が空いた帰り道にそれを食べてみると、飾り気のない、素朴な味がした。もちを甘くすると、稲が枯死する「いもち」という病気が蔓延すると考えているため、おはぎに甘味は加えられていなかった。けれどその分だけ、奥能登の土が育んだ味覚をじんわりと感じ取ることができ、幸せな気持ちで満たされた。

五穀豊穣や収穫感謝を表現する風習は数あれど、あたかも神様が実在するかのように立ち回り、家に招き入れて寝食を供にしようとする発想。それは大地の豊かな恵みと厳しい冬が同居する、能登という地だからこそ誕生した神事なのかもしれない。

「森川さんの『あえのこと』がいつまでも続いてくれれば」

私は心からそう願いながら能登半島を後にした。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。