#7舞台を回せ

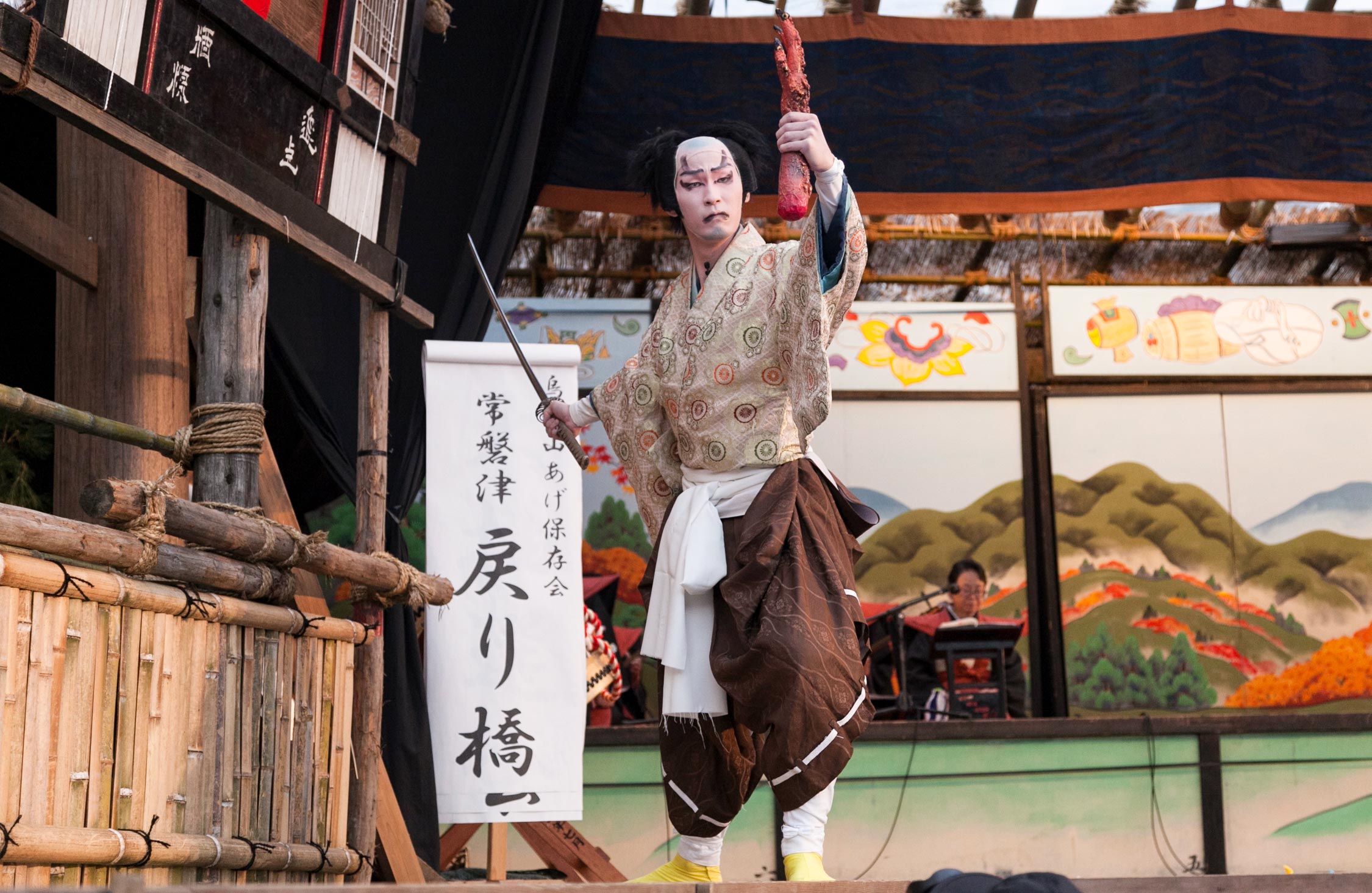

さてさて演目はだんだんと本格的なお芝居になってきていた。まずは常磐津「将門」。勇猛な武士、大宅光圀が平将門の娘、滝夜叉姫と戦う物語だ。役者は栃木県からやってきた「烏山山あげ保存会 芸能部会」の小中学生たち。そして常磐津は常陸大宮市内の「常磐津教室」に通っている小中学生たち。

農村歌舞伎で有名な烏山の「山あげ祭り」は、ユネスコ無形文化財にも登録されている。常陸大宮と烏山は県境で接する地域で、この演目は烏山の子どもたちと常陸大宮市の子どもたちとのコラボレーションなのだ。「烏山山あげ保存会」の中学生などによる演技はクオリティが高く、迫力があった。大宅光圀と滝夜叉姫の見事な立ち回りのシーンには、見る方にも力がはいる。

舞台が回って、ふすま絵が変わり、大きなガマガエルが出てくる。「将門」の見どころだ! こうして舞台が回るにつれて、芝居はどんどん盛り上がり、クライマックスへと近づいていく。これが回り舞台の醍醐味なのだ!

しかし一体どうやって、舞台が回っているのだろうか?

気になって仕方がない私は、「烏山山あげ保存会」による次の演目、地芝居「戻り橋」で、観客は立ち入り禁止の舞台裏に入らせてもらうことにした。

舞台の裏側は想像以上に高く、上のほうでは、たくさんの人たちが慌ただしく大きな襖を出したり引いたりしている。

床下と地面の間には大人が腰をかがめて、なんとか入れるような隙間があった。ここがいわゆる舞台の「奈落」の底だ。

奈落を潜って進むと、取っ手がついた太い心棒の周りをぐるりと囲むようにして、土の上に男の人たちが六人ほど座っていた。少し先が尖った心棒の先には礎があり、この取っ手をみんなで押し回すことで、床上の切り抜いてある舞台の真ん中がくるりと回る仕組みなのだとわかった。

いまでも歌舞伎の回り舞台はたくさんあるが、もちろんみな電動だ。西塩子の舞台は江戸時代後期のままの人力の、そして現役最古の回り舞台なのだ。

「『戻り橋』では三回舞台が回るから、ここでカメラを構えてスタンバイしてな!」とおじさんたちの一人が声をかけてくれた。

暗闇の土の上に、じっと腰をかがめて待つこと数分。舞台の裾に目をやると、外側にいる人たちの足だけが見える。なかなか合図がかかんないなあ、とおじさんたちがつぶやく。 すると「回してくださーい!」という声が左手からかかった。腰を上げた四人が、ゆっくりと、でも力強く、取っ手を前へ前へと押し進める

客席では歓声があがっている。いま舞台が変わったことによって、ドラマがより面白くなってきたのだろう。この「戻り橋」は美しい女が、実は恐ろしい鬼女であり、それを見抜いた勇敢な武士がその腕を切り取るという物語だ。

奈落の底をそっと抜け、客席側に戻ると、「戻り橋」のクライマックスに差し掛かっていた。またも場面が転換し、回る襖の奥から、髪を振り乱した鬼女がでてくる。またもや拍手喝采だ。今まさに奈落の底で、おじさんたちが力強く舞台を回しているのである! おじさんたちの耳にも、きっとこの拍手が届いていることだろう。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

未来へ向かって回せ!西塩子の回り舞台と農村歌舞伎

予算の目安15000円〜

- 1日目

-

常陸大宮市へ。古文書など地域の史料を保管する常陸大宮市文書館 では11月10日まで集中曝涼として「西塩子の回り舞台のフスマ」を展示中だ。舞台の道具などの文化財をみることができる。

常陸大宮市は「常陸秋そば」の産地であり、そば処として有名。また市内には温泉も多い。そばと温泉めぐりを楽しもう。 - 2日目

- 市内には久慈川や御前山などの自然がいっぱい。紅葉も綺麗な時期だ。ハイキングやドライブ、デイキャンプなどを楽しもう。

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。