- トップ

- 「鬼平江戸処」とは?

- 人情味溢れるおもてなし

人情味溢れるおもてなし

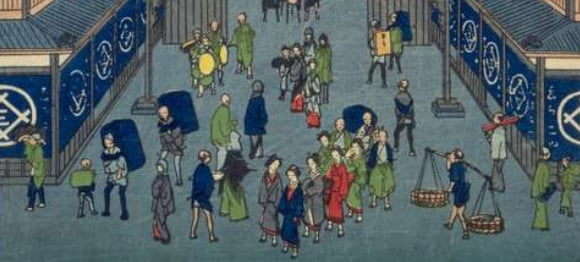

江戸は全国各地から言葉も習慣も異なる人々が集まる大都市でした。

その中で皆が気持ちよく暮らせる町を目指し、江戸で生きていくための気遣いや心構えを江戸商人のリーダーが中心になって“しぐさ”として思いやりの心を行動や表情で表しました。

しぐさに表れる「思いやりの心」は、やがて江戸の町全体に浸透し、“江戸しぐさ”として今日に語り継がれています。鬼平江戸処では、江戸しぐさの語りべNPO法人江戸しぐさの名誉会長越川禮子さんから”江戸しぐさ”の基本をご指導いただき、接客に活かしたおもてなしの心で皆様をお迎えいたします。

現代の日本人が忘れかけている「心のふるさと」というべき江戸の世界観に触れていただくことで、ドライブの疲れを癒やし、心をリフレッシュして次の目的地に向かわれるお手伝いが出来れば幸いです。

江戸しぐさのご紹介

きっと心が和む、今日から実践できる「江戸しぐさ」をいくつかご紹介

傘かしげ –かさかしげ-

江戸の人は、雨の日にすれ違う時に、お互いが相手を気遣い、傘の滴で濡れないように、人のいない外側にスッと傘を傾け、軽く会釈をしてすれ違いました。

雨の日のなんだか嫌な気持ちも、ふとした心遣いで気持ち良く過ごせそうですね。

こぶし腰浮かせ -こぶしこしうかせ-

江戸では渡し舟が交通の要。後から乗ってきた人のために拳一つ分だけ腰を浮かせて席を

詰めていました。詰めてもらったお礼を言われて笑顔で一言「お互いさま」。

自分勝手にならずに、お互いに譲り合える心を持ちたいものです。

時泥棒 -ときどろぼう-

断りなく相手を訪問したり、約束の時間に遅れて相手の時間を奪ったり・・・心当たりはありませんか?江戸ではそれは「弁済不能の十両の罪」と言われ、厳しく禁じられていました。過ぎた時間は取り戻せない。相手の時間を大切にしましょう。

陽に生きる -ようにいきる-

江戸っ子は、誰かと馬が合わなかったり、物事が思い通りに進まないことがあっても、

「だめでもともと」潔く立ち直り、めげずに前進。物事を前向きにとらえる「陽にとらえる」のが江戸っ子の生き方でした。嫌な状況を好転させるのも、心持ちひとつかもしれません。

お福分け -おふくわけ-

いただいたものや自分で買ったものを「おすそわけ」することはあります。現代では普通に使われている「おすそわけ」は、余りものを配ってしまおう。という意味にもとられ、あまり良い顔をされませんでした。江戸しぐさでは、せっかく手に入った良いものを独り占めせずに、みなさんもどうぞ。という一緒に福を味わう気持ちを込めて「お福分け」といいました。手渡しするときは「お福分け」と一言添えてみてください。

うかつ謝り -うかつあやまり-

江戸は多くの人で賑わっていたため、足を踏んだ踏まないの場面が多くみられました。踏んだ方は当然謝りますが、踏まれた方も「踏まれるようなところへ足を出していてうかつでした。」と怒らずに謝る。トラブルを避けるということもありましたが、その場に良い空気を作ってしまう江戸の知恵「うかつ謝り」です。