長野県大町市

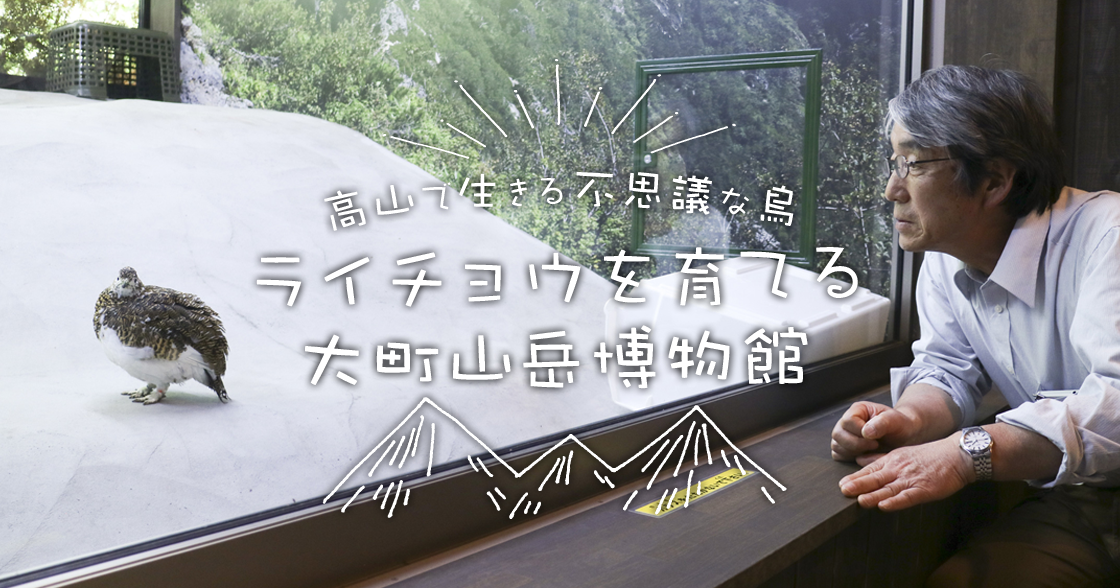

北アルプスの麓、大町市に、日本で初めて「山岳」をテーマにした博物館がある。1951年に開館した「大町山岳博物館」だ。この博物館は、絶滅危惧種に指定されたライチョウの飼育と繁殖に取り組む環境庁のプロジェクトに関わる全国6施設のひとつでもある。今年の3月より、15年ぶりとなるライチョウの公開展示も始まった。高山で生きる不思議な鳥、ライチョウと、飼育のプロフェッショナルに会いにいった。

写真= 舘かほる

未知の細道 No.140 |25 June 2019

- 名人

- 伝説

- 祭

- 挑戦者

- 穴場

最寄りのICから【E19】長野自動車道「安曇野IC」を下車

最寄りのICから【E19】長野自動車道「安曇野IC」を下車

#1もう一度ライチョウに会いたい!

私は小学生のころ、登山が大好きな両親に連れられて、夏休みは必ず北アルプスへ行って、常念岳や穂高岳、白馬岳などを登っていた。その頃、北アルプスの高い山の上で、私は一度だけ野生のライチョウに遭遇したことがあるらしい。

「らしい」というのは、自分自身では目の前のライチョウを認識することができなかったから。父が「あ! すぐそこにライチョウがいるぞ!」と指差した方を見ても、その鳥を知らなかった私には、岩場の中のどこにいるのか、よくわからなかったのだ。

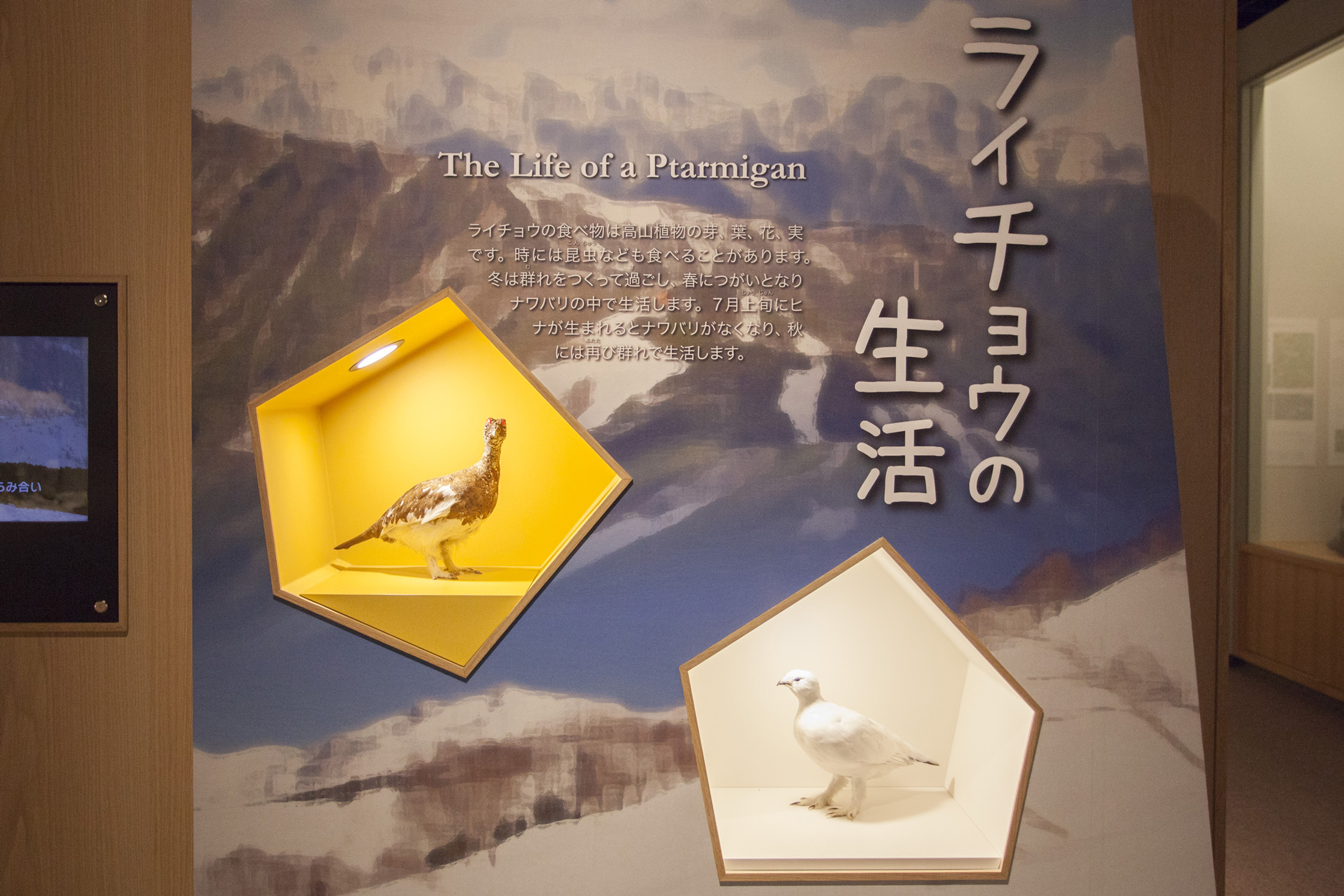

ライチョウは北半球の北部に分布し、主に北極を中心とした周極地方や高山帯に住む。日本はライチョウの生息地の南限にあたる。日本のライチョウは北アルプス、南アルプス、乗鞍岳、御嶽山、火打山など、2000メートル以上の高山帯にのみ生息しており、古来より「神の鳥」とも言われてきた。高山の岩場やハイマツがあるところに住み、ほとんど餌がないような厳しい冬の間も、高山地帯から亜高山地帯のダケカンバの林に留まって生き抜く。

なぜこのような厳しい環境で生きていけるのか? その生態は未だ謎の部分も多い、たくましくも不思議な鳥なのだ。

ライチョウの羽毛は狐や猛禽類などの天敵から身を守るために保護色となり、冬羽は雪のように真っ白に、そして夏羽は白、黒、茶のまだら模様になる。間近にいたにも関わらず、私には分からなかったその姿。視界には入っていたのだと思うが、夏羽が岩に紛れて識別できなかったのだ。

いつかもう一度、山の上でちゃんと見てみたいなあ……と思いつつ大人になって、だいぶ久しい。

そんなライチョウだが、温暖化など生息環境の変化によって、日本では生息数が減り、今では約2000羽弱しかいないともいわれているのだ。絶滅の恐れがある動物として、環境省のレッドリストにも指定されている。そのため環境省ではライチョウを保護、繁殖させるために、東京の恩賜上野動物園、長野県大町市市立の大町山岳博物館など全国の6カ所の施設で飼育のプロジェクトを進めているのだ。

これから先、ライチョウの未来はどうなっていくのだろうか? よし、飼育されているライチョウに会いに行ってみよう。そしてライチョウが最も多く生息している北アルプスから近い「大町山岳博物館」に行くことにしたのである。

未知の細道の旅に出かけよう!

こんな旅プランはいかが?

大町で「山岳」を知る旅

予算の目安15.000円〜

- 1日目

-

大町へ。まずは大町山岳博物館

へ。常設展で「山岳」を学ぼう。付属園ではライチョウを公開している(11-15時まで)。ひとやすみはミュージアムショップ・カフェ「もるげんろーと」へ。おいしい湧き水で入れたコーヒーや中国茶がオススメだ。

周辺には黒部ダムをはじめ、渓谷、湖、湿原など雄大な自然が楽しめるスポットがいっぱいだ。 - 2日目

- 岳の町「大町」でトレッキングを楽しもう。大町山岳博物館を起点にした鷹狩山・霊松寺トレッキングコースなど、北アルプスの雄大な景色を気軽に楽しめるトレッキングコースがさまざまある。大町には名湯もたくさん! 帰りは日帰り温泉で疲れをとろう。

※本プランは当サイトが運営するプランではありません。実際のお出かけの際には各訪問先にお問い合わせの上お出かけください。

未知の細道とは

テーマは「名人」「伝説」「祭り」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、知られざる祭りに参加して、その様子をお伝えします。

気になるレポートがございましたら、皆さまの目で、耳で、肌で感じに出かけてみてください。

きっと、わくわくどきどきな世界への入り口が待っていると思います。