未知の細道

31 Text & Photo by 坂口直 第31回 2014.11.25 update.- 名人

- 伝説

- 祭り

- 挑戦者

- 穴場

十三夜、十五夜など、月を眺めるのが大好きな日本人。けれど、江戸時代まではもっと盛大なお月見行事があったのをご存知ですか?

その名も「二十六夜待(にじゅうろくやまち)」。街中が呑めや歌えの大騒ぎをするその行事は、まるで現在の夏フェスのよう!

現在もその風習が続く地域があると聞いて、潜入調査を開始したのはいいけれど……?

ある日の夜、旧山手通りを自転車で走っていると沿道のあちらこちらに人だかりができていた。一体何ごとかと目をこらすと、彼らは揃って上を向いている。つられて空を見上げると、雲の隙間から赤く染まった月が見えた。——月食だ。

そういえば朝のニュースもSNSのタイムラインも、その話題でもちきりだった。私も見ようと息ごんでいたのに、この瞬間まですっかり忘れていた。その程度の軽い気持ちだったくせに、私は路肩に自転車をとめると、自然の見せる神秘的な現象をしばし感動しながら眺めたのだった。

そんなことがあった後だったからだろう。帰りがけに立ち寄った書店で、表紙に月の絵柄が描かれた雑誌になんとなく手が伸びた。そこで出会ってしまったのだ。あの絵と。

歌川広重「東都名所高輪廿六夜待遊興之図」(太田記念美術館蔵)

歌川広重「東都名所高輪廿六夜待遊興之図」(太田記念美術館蔵)

『東都名所高輪廿六夜待遊興之図』という名のその絵は、江戸時代の絵師・歌川広重の描いた浮世絵だった。描かれているのは、屋台に花火、賑やかに集う人々の図。

彼らは一体何のために集まってきているかというと、それこそ「月を見るため」なのだ。

タイトルの「廿六夜」とは、その月が旧暦の26日目の月であることを現している。月の満ち欠けのリズムを考えると、26日目の月はかなり新月寄りの細い月だ。なんでも阿弥陀仏が観音菩薩と勢至菩薩をひきつれて光の中に現れ、これを拝むと願い事が叶ってしまうありがたい月なのだとか。

嘉永8年に最古の史料を残すこの行事は、はじめこそ信仰の儀式としての形をしていたものの、年月を経るうちに祭りとしての色が濃くなっていった。

というのもこの月は顔を出すのが深夜1時や2時という遅い時間だったため、いつしか月よりかそれを待つ時間のほうが行事のメインとなり、呑めや歌えの大騒ぎをしているうちにすっかり「祭りごと」となってしまったのだ。

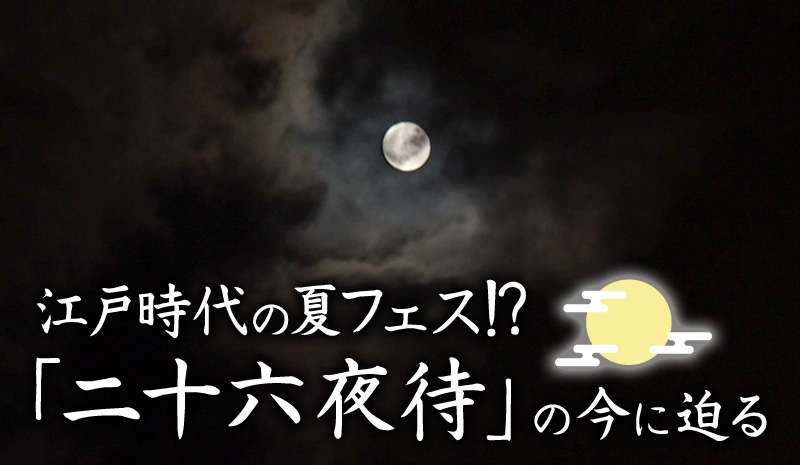

絵をよく見ると屋台で売っているのは当時のファストフードであった寿司や天ぷら、いか焼き、それに甘いものもちゃんと売っていて、水菓子(果物のこと)やだんごまである。

騒いでいる人の中にはたこの着ぐるみを着ている者がいたり、伊達男やお姫様の扮装をする者、楽器を持ってどこかへ行こうとしている者なども……。深夜だから街に出ているのは若者ばかり。その光景はまるで現代の夏フェスかなにかのようだ。

(左)だんごを食べる人

(左)だんごを食べる人(右)寿司に水菓子、会場には当時のファストフード店がズラリ

(左)たこの着ぐるみを着た人や、楽器を持つ人々

(左)たこの着ぐるみを着た人や、楽器を持つ人々(右)後方の海には花火もあがる

そしてこのフェスの名を、江戸時代の人たちはこう呼んだ。

「二十六夜待(にじゅうろくやまち)」と。

残念ながらこの行事は派手を禁じた天保の改革以降急速に下火になり、明治のころにはすっかり廃れてしまったという。

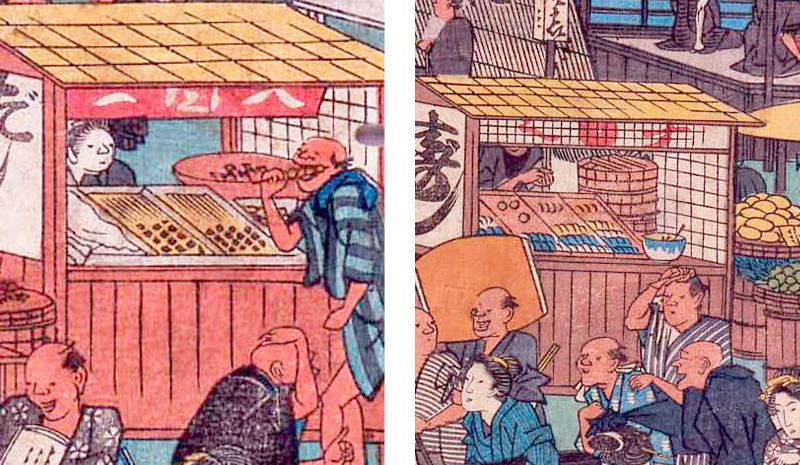

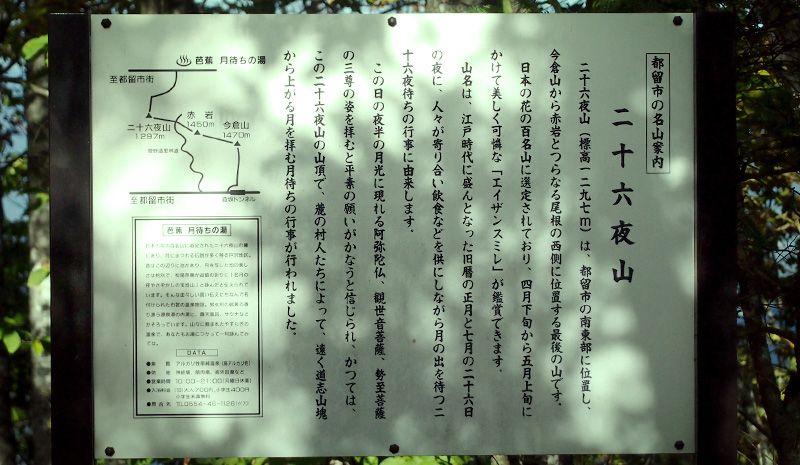

しかし、調べてみるとネット上で「今もその風習が残っている土地があるらしい」という記述を見つけた。なんでも山梨県には、上野原市、都留市、道志村という3つの隣接する地域の中央に「道志山塊」という山の一群があり、ここに2つの「二十六夜山」があるという。

二十六夜待の日にふもとの村人たちが頂に登って月を待ったことが名前の由来と言われており、その地域で月待ちが盛んだったことがうかがえる。となると、たしかに風習が残っている可能性は高そうだ。

さらに調査を進めると、つい最近まで都留市の博物館で「都留と月」という展示が開催されていたことが分かった。なんと二十六夜待についての資料も公開されていたとのこと。

なにか手がかりがつかめそうだとさっそく問い合わせ、展示の参考史料などがあれば教えてほしいと頼むと、担当者はしばらく悩んだあと「月待信仰の中心者であり、土地の歴史に詳しい方ならご紹介できるかもしれません……」という。

月待信仰の中心者!

ぜひお話うかがいたいです!とお願いすると、後日担当者から「許可取れたのでお繋ぎします」との回答が。

私はこれで真相解明に大きく近づいたことを確信し、思わず興奮した。だって本丸にいきなりヒットしてしまったかもしれないのだ。なんと言っても月待信仰中心者だ。生き証人だ。なんだって知っているに違いない。

どうしようかなぁ。あまりすんなりと謎が解けてしまっては面白くないから、あとは私が二十六夜山に実際に登って月待ちを体験できたら最高かなぁ~。

……なんて考えていたこの瞬間が実は運のツキだったなんて、このときはまだ夢にも思っていなかったのだった。

都留市駅のホーム

都留市駅のホーム

「死にますよ」

登山が趣味の知人に、二十六夜山の標高と深夜に頂上で夜を明かそうと思っていることを伝えると、そんな返事が返ってきた。

私が登ろうとしていた、「道志二十六夜山」の標高は1,297m。高尾山の標高が599mだから、それに東京スカイツリーの634mを足したよりも少し高いくらいだ。ちなみに東京タワーで開放されている約600段の階段(150m)を涙目で登る私である(高尾山にいたっては登ったことがないから分からない)。

さらに、季節は10月の終わり。山の上は地上よりも冷え込む。夜ならなおさらだ。「寝袋は必須、ちゃんとした装備も必須、さらにはテントを担いで持って行く体力が必要。さもなければ遭難します」という知人のアドバイスを受け、私は一瞬で夜の登山をあきらめた。

というか、あらためて考えると無謀この上ない計画に、私の二十六夜山登頂への想いは急激に萎んでいった。それに、登るとしたら話を聞きにいく日の前後がチャンスだったが、一週間前からチェックしていた天気予報ではその日をはさんだ数日間が雨。

日に日に降水確率が高くなる予報を眺めては、「結局雨で登れそうにないし、それは私のせいじゃないし、さすがに死ぬわけにいかないし、もう話聞くだけでいいかもしれないな」という考えを強めていったのだった。

そうして迎えた取材当日。

雲一つない青空を眺めながら東京を出発した私は、なおも続く雨の予報を信じて折り畳み傘を握りしめていたが、八王子を過ぎ、高尾を過ぎ、山梨に突入してもポツリともこず、気づけば快晴の都留市に到着していた。

快晴の都留市駅。ここからタクシーで今倉山登山口へむかう。

快晴の都留市駅。ここからタクシーで今倉山登山口へむかう。

月待信仰中心者であり、土地の歴史に詳しいという安富一夫さんと待ち合わせをしたのは、問い合わせ先の博物館「ミュージアム都留」。少し早めに到着し通された部屋で待っていると、さほど間をおかずに部屋のドアが開いた。

ミュージアム担当者と一緒に現れたのは、想像していたよりもはるかに高齢の男性。

「安富さんはこの地域の文化や風習について誰よりも詳しい方です。先日の月の展示でもかなりお知恵を拝借しました」

今回お話を伺った安富一夫さん。地域の歴史や文化に通じており、毎年行われている二十三夜待の中心者でもある。

今回お話を伺った安富一夫さん。地域の歴史や文化に通じており、毎年行われている二十三夜待の中心者でもある。

挨拶を終え担当者が退室すると、安富さんと2人きりになった。地域の長老といったその雰囲気に思わず背筋が伸びる。私は緊張を感じながらも、二十六夜待についての質問をたくさん書いたノートを前にさっそく質問を始めることにした。

「今も二十六夜待を続けている人達はいるのですか」

いるだろうという前提で投げかけた質問だった。しかしそれに対する安富さんの返事は思わぬものだった。

「いないでしょうな」

予想だにしていなかった展開に、私は一瞬固まってしまった。数秒間言葉に詰まって、ようやく口から出たのは「ほ……本当に誰も?」という情けないひと言。

安富さんの話によると、「二十三夜待」(これは旧暦の23日に行われていた月待行事。お堂で行われるうえ、祀っている神様も違うため二十六夜待とははっきり区別される)はたしかに今もこの地域で続いているが、二十六夜待については、安富さんの祖父母世代にも知る者はいなかったとのこと。つまり、今生きている人間で、この地域での二十六夜待の風習について知る者は「いない」というのだ。

「二十三夜講」が行われるお堂。旧暦8月23日の夜には付近に住む人々が集まって持ち寄りの料理を食べたりして親睦を深めるという。

「二十三夜講」が行われるお堂。旧暦8月23日の夜には付近に住む人々が集まって持ち寄りの料理を食べたりして親睦を深めるという。

半ば呆然としながらも食い下がり、安富さんの知る限りの「二十六夜待」についての情報を教えてもらった。

この地域には昔、旗屋が集まっており、彼らは藍染めをすることから「愛染明王」を信仰していた(「愛」と「藍」をかけている)。それゆえ愛染明王を祀る行事であった二十六夜待が盛んに行われていたのだろうということだった。

このあと安富さんから、そのほかの月待ち講や地域の歴史について聞くことはできたものの、二十六夜待ちについての情報は、それ以上得ることはできなかった。

私は、東京に帰る電車のホームで、ひとり途方に暮れていた。あたりの空気をふるわせていたのは、鈴虫とカラスの声、それからゆれる木々の音だけだった。首元を通り過ぎる風が冷たくて、ムズムズしたかと思うと、勢い良くくしゃみがひとつ飛びだした。

資料館のおじさんにも聞いた、お好み焼き屋のおばちゃんにも聞いた、道行くおばあちゃんにも聞いた、駅員さんにも聞いた。でもみんな「二十六夜待?ああ、名前は聞いたことあるけどねぇ……」と首を傾げるばかりで、まったく手がかりはつかめなかった。

日が暮れ始めていた。ホームに到着した電車に乗り込みながらも、まだ心の中では葛藤が続いていた。

地域の古老が「知らない」っていうんだから、他に知っている人に出会うことは難しいだろう。でもこのまま「何もわかりませんでした」で終わるなんてそんなの……ライター失格じゃないか!

私に残された道は、あと2つ。

ここから5駅離れた郷土資料館に行って徹底的に資料を調べるか、実際に二十六夜山に登って当時の月待ちを実際に自分が体験するか、このどちらかだ。

さすがに今日はもう山には登れない。だとすれば、郷土資料館に行くしか……ない!!!

疲れた身体と敗北感でいっぱいの気持ちをおして、私は田野倉駅で途中下車した。時刻は16時を回っていた。改札を出る前、ハッとして郷土資料館の閉館時間を調べると、「16時」と記載されていた。

もはや私に残された道は、ひとつしかなかった。

私が再びその地に足を踏み入れたのは、4日後のこと。

その日は風が涼しい秋晴れの一日で、登山するにはこの上ない気候だった。しかし私の足取りは重かった。

だって……同行者が見つからなかったのだ。初めての登山なのに!高尾山も登ったことないのに!体力に自信もないのに!

登山の準備もひどいもので、リュックの中につめこんできたのは食料と飲み物、軍手、脱ぎ着できる上着のほかに、赤いビニールテープがひとつ。道に迷ったとき、目印にそれを木に貼ろうと思ったのだ。

なにやってるんだろう、自分。

江戸時代の人たちがどんな場所で月を見ていたのか調査するために、命がけで山に登るなんて……。

半ばやけくそのまま駅からタクシーに乗って約20分、私はとうとう二十六夜山に向かう今倉山の入口に到着した。

時刻は11時。 早朝から開始することが多い登山のタイムスケジュールとしては、かなり遅いスタート時間だ。それに、二十六夜山に辿り着くためにはここからふたつの山を超えなければならない。季節は秋。日が暮れるのも早い。一刻も早く登らないと下手したら暗い山の中に取り残されてしまう可能性がある。それだけは避けなければ。

今倉山入り口の立て看板。

今倉山入り口の立て看板。

入り口にある看板を見ると、第一の関門「今倉山」の山頂まで1時間20分と書いてあった。その次に越える「赤岩」へは40分、「二十六夜山」山頂までは1時間、そこから街へ出るまで1時間30分だ。

となると……休憩をはさまずに行けば15時半に街に出ることになる。でも私の体力では、途中途中で休憩をとらなければ難しいだろう。16時ともなれば空は暗くなりはじめる。この予定時刻通りに登っていたら……遭難する。

ためらっている暇はない。

私は、自分の体力をあますことなく発揮することを心に誓い、うっそうと茂る草木の中に飛び込んで行った。

今倉山の登山口。トンネル脇の林から入山する。想像していたよりも未整備なその道に、正直ひるんだ。

今倉山の登山口。トンネル脇の林から入山する。想像していたよりも未整備なその道に、正直ひるんだ。

登り始めて18分で、体力の限界が訪れた。

遭難したときのため厚着をしてきていた私は、すでに汗だくだった。

平坦な道はほぼなく、急勾配が続く

平坦な道はほぼなく、急勾配が続く

風で落ち葉が流れてカサカサと音をたてる。木の枝が揺れてザワザワ、パキパキと鳴り、あちこちでバッタが飛び、虫の羽音が耳元をかすめた。でも一番うるさいのは、たぶん、私の声だった。

都会で生活していると出会うことのないような急勾配ばかりが続いていた。最初は黙々と登っていたが、周りに誰もいないのをいいことに次第に口数が増えていき、ついにはひとり弱音トークショー状態となっていたのだ。

足は痛いし疲れたし暑いし、虫が突進してきていちいち怖い。

江戸時代には運動靴なんてなかっただろう。月を見るための登山だから夜だった可能性もある。だとすると暗いし危ないし不安だし、すごい体力と精神力だな江戸時代の人!

なんてことをぶつぶつ口走りながら登り続けていると(疲れたからといって止まっている暇はない)、ある地点から、小さな石柱と、木に巻き付けられたピンクの紐が定期的に現れるようになった。

ピンクの紐は誰かが登山ルートの目印として巻き付けたものだ。そういうものがあるということを知人が教えてくれていたのですぐに分かった。石柱も同様の目的で打たれたものらしかった。これは「三角点」といって、日本の近代測量の基本となった測量法(三角測量)の基準点で、ほとんどが明治・大正時代に設置されたものなのだという。

明治・大正時代に設置されたであろう「三角点」。十数メートル単位で見つけることができた。

明治・大正時代に設置されたであろう「三角点」。十数メートル単位で見つけることができた。

ランナーズ・ハイという言葉があるが、同様の意味合いでクライマーズ・ハイという登山者の興奮状態をあらわす言葉もあるらしい。

ときに大声で歌い、ときに虫の襲撃や不穏な物音に泣き叫びながら、ひたすら弱音を吐き続けながら、私は全速力で山を登った

ひとつめの山頂の目印が見えたのは、12時ちょうどのことだった。 目標の1時間20分を大きく下回り、1時間で登り終えたことになる。

「やったーーーー!!!」

ついに第一の山、今倉山の山頂へ!

ついに第一の山、今倉山の山頂へ!

思わず大声で叫ぶと、木陰から「カラカラン」という音が聞こえた。音の方向を見てみると、そこには水筒の水を飲む人の姿が。不安から一気に解放された私は、嬉しさを押さえきれず走り寄って声をかけた。

「おひとりですか!?」

大きな倒木の上に座ってお昼ご飯を食べていたのは、知的な雰囲気の中年男性だった。その人はちょっと驚いたような顔をして、「ええ、ひとりですよ」と答えた。目的地が同じ二十六夜山だということを聞き出すと、私はなおも厚かましく、ついて行ってもいいかどうか尋ねた。

「先を急いでいるのですが……」とためらうその人に今倉山を1時間で登ってきたことを伝えると、「上々じゃないですか!」と太鼓判をもらい、あまりに遅い場合は先に行ってもらうことにして同行の許可を得ることができたのだった。

その救世主の名は、須藤さんといった。祖父の代から続く横浜生まれ横浜育ちの正真正銘の浜っこで、休みの度に山登りに出かけているという。私たちは荷物をまとめると、さっそく出発することにした。

今倉山頂上以降の道のりを同行させていただいた須藤さん

今倉山頂上以降の道のりを同行させていただいた須藤さん

歩みを始めるとき、須藤さんは振り返ってこう言った。

「あ、そうそう。良い人をつかまえましたね。実は僕、山岳協会の登山ガイドの資格を持ってるんです」

そのとき私は、自分の命が「助かった」ことを確信したのだった。

須藤さんの足取りはさすがの早さだったが、こちらも負けじとついて行った。何しろ命がかかっているのだ。

今倉山を下り、こんどは赤岩を登る。山登りについて、ときには人生や仕事について語りながら、私たちは着実に前へ進んた。

山歩きは道が細いので、RPGに出てくる勇者達のパーティーのように一列になって歩く。ひとりで登っていたときの不安な気持ちを思い出すと、須藤さんの背中を追って歩く安心感は不思議な心の作用だった。勇者や魔法使いのあとに続く踊り子の気持ちが、なんとなく分かった気がした。

昔の人たちが暗い山道を登るときも、こうしてパーティーを組んで登ったに違いない。だとすれば、恐怖も疲れも、私がはじめに想像したより小さなものだったのかもしれなかった。

山の木々は紅葉し始めており、ところどころで目を楽しませてくれた。第二の関門である赤岩を越えると、ようやく二十六夜山のふもとに到着だ。

そのころになると、ひと組、ふた組と、ほかのパーティーにも遭遇するようになってきた。皆同じルートを歩んでいるから、私たちが猛烈なスピードで追いついたってことだ。

第二の山・赤岩山頂からの眺望

第二の山・赤岩山頂からの眺望

あとひと踏ん張りで目的の場所に到着するということで気持ちは高揚していたし、登山ガイドが一緒なので強気にもなっていた。私たちは早めのペースを落とすことなく最後の斜面を登りきり、ついに二十六夜山山頂へと辿り着いたのだった。

そこは、20人ほどがピクニックをするのにちょうどいい、開けた空間になっていた。

頂上の眺望は南と北に開けており、きれいに晴れていれば南側から富士山が見える。しかし月が出る方角である肝心の東側は草木に隠れて少々見えづらい。この点については安富さんも指摘をしており、「だからこそ、見えたときのご利益は大きい」と話していた。過去に月待ち山行をした人の記録などを見るかぎり、東の稜線に月を確認することはできるようだった。

二十六夜山山頂。10~20人がピクニックをするのにちょうどいいくらいのスペース。

二十六夜山山頂。10~20人がピクニックをするのにちょうどいいくらいのスペース。

広場の奥に古びた石塔があった。近づいて正面にまわると、「廿六夜」と書いてある。この場所で二十六夜待が行われていたことを証明する、江戸時代から残る石碑だった。

二十六夜待を記念して建てられたという石塔

二十六夜待を記念して建てられたという石塔

ちかくには二十六夜山の名前の由来について説明された案内板が立てられており、そこに書かれた「かつてはこの二十六夜山の山頂で、麓の村人たちによって、遠く道志山塊から上がる月を拝む月待ちの行事が行われていました」という説明書きを見て、数ミリでもその史実との距離がちぢまったことを実感し、私は少しだけ安堵した。

目的の場所へ辿り着いて緊張がほどけた私は、へなへなとその場に座り込んだ。身体のほうはさすがに疲れていたが、大事を成しとげた達成感で気分は悪くなかった。

きっと、この場所で月待ちをした理由のひとつには、「高くて月が見えやすいから」というのもあるかもしれないが、ある意味ここまでの道のりもひとつの儀式として存在していたのかもしれない。登りきった達成感のなかで見る月は、地上での日常生活で見るよりありがたく、美しい。

遠くに広がる道志山塊の山並みを眺めながら、そんなことをぼんやりと考えた。

無事、私は二十六夜山登頂・下山に成功した(実はこの帰り道がかなりの長距離なうえ傾斜がキツく辛かった)。ふもとに到着したのは14時半。標準コースタイムよりも1時間も早くゴールすることができたのだった。

結局最後まで私に付き合ってくれた須藤さんは、帰りの電車時刻まできっちり把握しており、私はまたしてもそれに便乗して新宿までの直通電車に一緒に乗り込んだ。

ただ、その電車の中で、「もうこんな無茶はしちゃダメです。もし今度登ることがあったら、装備と持ち物をきちんと揃えて2人以上で登ってください」と須藤さんにこってりしぼられることになったのだった。

結局のところ、二十六夜待が今でもこの地で行われているのかどうかは分からなかった。

誰よりも地域と月待信仰について詳しい安富さんが「現在も続けているひとは誰もいない」ときっぱり言っていたのだから、この史実について知っている人を見つけるのはかなり困難だろう。

ただ、今も確実に続く「二十三夜講」でも、安富さんも把握していない、個人で開催している人たちもいたということだから、もしかしたらこの村のどこかには旧暦の7月26日にひっそりと山に登り、月に向かって拝んでいる人がいるかもしれないということを、ここに付け加えておきたい。

石塔のそばに経っていた看板には、かつてこの地で二十六夜待ちが行われていたことが書かれている

石塔のそばに経っていた看板には、かつてこの地で二十六夜待ちが行われていたことが書かれている

もしこれを読んだ方で興味があれば、追跡調査を行ってみてほしい。

いつまで行われていたのか?本当に消えてしまったのか?など。

私自身でも独自に調査を続けるつもりだ。次は同じ道志山塊にあるもうひとつの二十六夜山「秋山二十六夜山」に登ってみよう。今度は装備をしっかりして、2人以上で。

ドラぷらの新コンテンツ「未知の細道」は、旅を愛するライター達がそれぞれ独自の観点から選んだ日本の魅力的なスポットを訪ね、見て、聞いて、体験する旅のレポートです。

テーマは「名人」「伝説」「祭」「挑戦者」「穴場」の5つ。

様々なジャンルの名人に密着したり、土地にまつわる伝説を追ったり、気になる祭に参加して、その様子をお伝えします。

未知なる道をおっかなびっくり突き進み、その先で覗き込んだ文化と土地と、その土地に住む人々の日常とは――。

(毎月2回、10日・20日頃更新予定)

- ライター 坂口直

-

1985年、東京都生まれ。

1985年、東京都生まれ。

大学卒業後、海外特許取得に係る手続きの代理業に5年間従事。

初めてアジア以外の海外を訪問した際、異文化の面白さを感じ、まだ見ぬ人や文化に出会いたいという思いが芽生えるようになる。

その思いを遂げるべく、2013年春よりフリーのライターとして活動開始。現在はWeb媒体を中心に活動を広げている。

update | 2014.11.25

update | 2014.11.25

- 「今倉山~赤岩~二十六夜山」の観光情報

- 今回ご紹介した「今倉山~赤岩~二十六夜山」のコースは下記ページをご参照ください。

・WEB:都留市役所サイト内「二十六夜山」コースガイド

- ミュージアム都留

- 平成11年(1999年)4月に開館。かつて城下町として栄えた都留市の歴史めぐりができる博物館。

・WEB:都留市役所サイト内「ミュージアム都留」紹介ページ